Propaganda do PCP em 1998 (via Facebook de Mário Estevam).

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014

Escolhas

Vale mesmo a pena este artigo do Público sobre a operação de amortização de dívida pública em curso. Não discutindo aqui qual a melhor gestão de tesouraria do Estado, importa notar o resultado de umas contas de merceeiro. Se o Estado tiver depositado uma média de 10 000 milhões de euros no banco de Portugal (o valor era de 12 819 milhões antes desta operação), pelo quais ganhou um juro quase nulo, mas que tiveram um custo de 4%, esta "almofada financeira" traduziu-se numa despesa anual de quase 400 milhões de euros. 400 milhões de euros foi o valor avançado para a famigerada "convergência das pensões", entretanto substituída por cortes alternativos.

Delírios, farsas e ilusões

O Ricardo Paes Mamede já se referiu, aqui e aqui, ao irrealismo perverso que povoa os cenários macroeconómicos resultantes das recentes avaliações da Troika. Nesses termos, para que Portugal possa reduzir o peso da dívida pública no PIB entre 2014 e 2019 é necessário, entre outras condições: alcançar um crescimento nominal na ordem dos 3,6% ao ano (2013 fechou com uma contracção de 1,6%); obter um saldo orçamental primário de cerca de 2% em 2015 e em torno dos 3% em 2019 (foi de -1,6% em 2013); fixar a procura interna entre 0% e 1,4% (foi de -1,1% no final de 2013); e garantir a descida das taxas de juro da dívida pública a dez anos para valores entre os 3 e os 4% (quando estas persistem em rondar os 5%, mesmo depois do anúncio, aos sete ventos, do «milagre económico português»).

Como já vem sendo habitual, a plausibilidade destas estimativas estatela-se ao comprido quando se constatam as suas contradições. De facto, não é expectável um aumento da procura interna quando, ao mesmo tempo, se pretende reforçar a dose de austeridade, sendo igualmente ilusório pensar, como sublinha o Ricardo, que os níveis de endividamento das famílias e das empresas (a que se soma o desemprego e a emigração) possam alimentar a expansão do consumo interno e do investimento. Ao que acresce, ainda, a circunstância de ser necessário um aumento inaudito das exportações para que a procura externa líquida compense a anemia prolongada do mercado interno (e a estabilização das importações), expectativa que a própria Comissão Europeia, nas suas «Previsões de Inverno», tratou já de refrear.

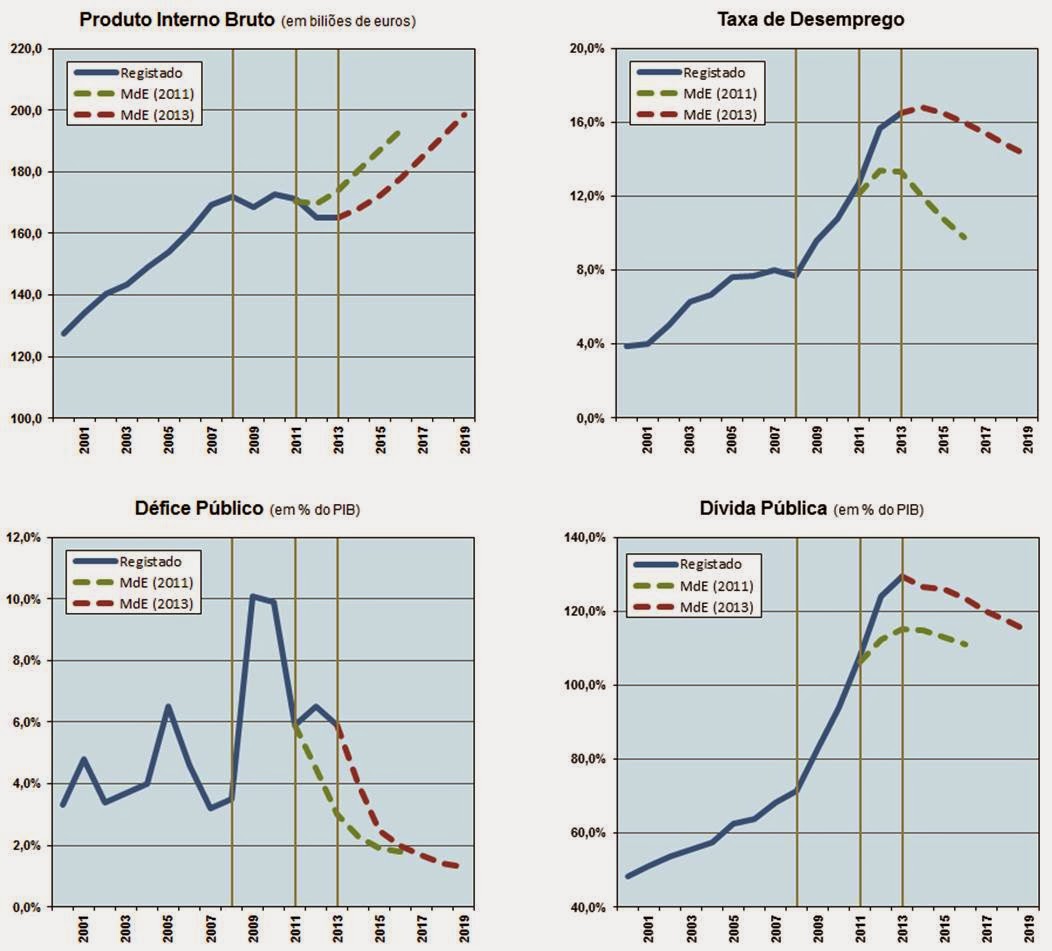

É pois todo um exercício de desonestidade e cinismo, de um falso wishful thinking, que envolve, uma vez mais, as previsões estabelecidas pelo FMI no relatório da 10ª avaliação do Memorando de Entendimento. Aliás, basta comparar essas previsões com as da versão inicial do Memorando (em Junho de 2011) e com a crueza dos números (gráficos aqui em cima), para concluir pelo menos três coisas:

1. É o ano de 2008, marcado pelo deflagrar da crise financeira, que constitui o momento central de desestabilização da situação económica do país, agudizando de forma exponencial alguns dos factores críticos que vinham de trás (mas que estavam, até aí, com margens relativas de controlo político, incomparáveis com o caos que desde então se instalou). De facto, é a partir deste ano que se alteram, de modo muito evidente, as trajectórias do PIB nominal (que entra em efectiva estagnação) e do desemprego, da dívida e do défice (que disparam - em sintonia com que se passou na maior parte dos países europeus - para níveis nunca registados desde 2000).

2. O optimismo sobre as virtudes da «austeridade expansionista», tão lunaticamente acarinhada por Vítor Gaspar, é desfeito num ápice. As metas e objectivos inscritos na versão inicial do Memorando de Entendimento (de cujos «méritos» Eduardo Catroga se ufana) fracassam em toda a linha. Entre a realidade e a ficção do «súbito ajustamento estrutural» passa a existir um indisfarçável gap: entre 2011 e 2013 o PIB contrai (quando as previsões iniciais, de 2011, apontavam para um cenário de crescimento); o desemprego galopa (quando deveria, segundo o governo e a Troika, começar a descer a partir de 2012); o défice estagna nos 6% (quando era suposto descer até aos 3% em 2013); e a dívida pública aumenta a um ritmo muito superior ao previsto (não estagnando - como se previa - no final do ano passado).

3. Perante uma economia dilacerada e uma sociedade a deslaçar-se, por que razão se haveria de acreditar que uma receita falhada vai começar, de súbito, a funcionar? Porque se acertam os relógios para a fim do Memorando, se o que importa são as «condicionalidades» associadas à saída (seja ela mais suja ou menos limpa)? Sem reestruturar a dívida (e mantendo-se os constrangimentos da pertença ao euro), como considerar plausível a inversão do ciclo económico, se a vigência do Tratado Orçamental limita implacavelmente quaisquer políticas de natureza contra-cíclica? O truque é simples: basta ignorar tudo isto e empurrar com a barriga, trasladando consecutivamente, numa espécie de mito de Sísifo ao contrário, os «amanhãs que cantam» para o ano seguinte. Isto é, mal se constate que os amanhãs de ontem, afinal, hoje não cantaram.

Como já vem sendo habitual, a plausibilidade destas estimativas estatela-se ao comprido quando se constatam as suas contradições. De facto, não é expectável um aumento da procura interna quando, ao mesmo tempo, se pretende reforçar a dose de austeridade, sendo igualmente ilusório pensar, como sublinha o Ricardo, que os níveis de endividamento das famílias e das empresas (a que se soma o desemprego e a emigração) possam alimentar a expansão do consumo interno e do investimento. Ao que acresce, ainda, a circunstância de ser necessário um aumento inaudito das exportações para que a procura externa líquida compense a anemia prolongada do mercado interno (e a estabilização das importações), expectativa que a própria Comissão Europeia, nas suas «Previsões de Inverno», tratou já de refrear.

É pois todo um exercício de desonestidade e cinismo, de um falso wishful thinking, que envolve, uma vez mais, as previsões estabelecidas pelo FMI no relatório da 10ª avaliação do Memorando de Entendimento. Aliás, basta comparar essas previsões com as da versão inicial do Memorando (em Junho de 2011) e com a crueza dos números (gráficos aqui em cima), para concluir pelo menos três coisas:

1. É o ano de 2008, marcado pelo deflagrar da crise financeira, que constitui o momento central de desestabilização da situação económica do país, agudizando de forma exponencial alguns dos factores críticos que vinham de trás (mas que estavam, até aí, com margens relativas de controlo político, incomparáveis com o caos que desde então se instalou). De facto, é a partir deste ano que se alteram, de modo muito evidente, as trajectórias do PIB nominal (que entra em efectiva estagnação) e do desemprego, da dívida e do défice (que disparam - em sintonia com que se passou na maior parte dos países europeus - para níveis nunca registados desde 2000).

2. O optimismo sobre as virtudes da «austeridade expansionista», tão lunaticamente acarinhada por Vítor Gaspar, é desfeito num ápice. As metas e objectivos inscritos na versão inicial do Memorando de Entendimento (de cujos «méritos» Eduardo Catroga se ufana) fracassam em toda a linha. Entre a realidade e a ficção do «súbito ajustamento estrutural» passa a existir um indisfarçável gap: entre 2011 e 2013 o PIB contrai (quando as previsões iniciais, de 2011, apontavam para um cenário de crescimento); o desemprego galopa (quando deveria, segundo o governo e a Troika, começar a descer a partir de 2012); o défice estagna nos 6% (quando era suposto descer até aos 3% em 2013); e a dívida pública aumenta a um ritmo muito superior ao previsto (não estagnando - como se previa - no final do ano passado).

3. Perante uma economia dilacerada e uma sociedade a deslaçar-se, por que razão se haveria de acreditar que uma receita falhada vai começar, de súbito, a funcionar? Porque se acertam os relógios para a fim do Memorando, se o que importa são as «condicionalidades» associadas à saída (seja ela mais suja ou menos limpa)? Sem reestruturar a dívida (e mantendo-se os constrangimentos da pertença ao euro), como considerar plausível a inversão do ciclo económico, se a vigência do Tratado Orçamental limita implacavelmente quaisquer políticas de natureza contra-cíclica? O truque é simples: basta ignorar tudo isto e empurrar com a barriga, trasladando consecutivamente, numa espécie de mito de Sísifo ao contrário, os «amanhãs que cantam» para o ano seguinte. Isto é, mal se constate que os amanhãs de ontem, afinal, hoje não cantaram.

quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014

Em busca do centro perdido

Na semana passada, por ocasião do lançamento do livro «A austeridade mata? A austeridade cura?» (coordenado por Eduardo Paz Ferreira e publicado pelo Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa), foram apresentadas as conclusões do inquérito sobre políticas de austeridade, encomendado pelo IDEFF à Eurosondagem. Os resultados mostram que dois anos de implementação do Memorando de Entendimento fortaleceram a noção de que a austeridade «afunda económica e socialmente o país», sendo contudo ainda significativo o peso dos inquiridos que interpretam a adopção de políticas austeritárias como «a consequência inevitável» do processo de endividamento de Portugal ao longo dos últimos anos.

E se é verdade que cerca de quatro em cada dez portugueses já encaram a austeridade como uma «escolha política» do «governo-além-da-Troika» de Passos Coelho e Paulo Portas, situa-se contudo numa proporção idêntica o peso dos que consideram que a prossecução das políticas de austeridade «depende da vontade do governo alemão e da Troika», bem como da própria evolução político-económica que se venha a registar na UE. De uma forma ou de outra, a percepção dominante é a de que «a austeridade veio para ficar», pelo menos por mais uns anos. Aliás, os dois dados mais expressivos deste inquérito apontam para a seguinte conclusão: a austeridade é destrutiva mas irá prosseguir (numa resignação que é reforçada pelas dúvidas, expressas por cerca de metade dos inquiridos, quanto à «existência de propostas credíveis que lhe ponham fim»).

Os resultados deste inquérito - e as perplexidades que o mesmo revela - ajudam a perceber o estranho jogo de espelhos que se gerou entre o PS e o PSD durante o passado fim de semana, na escolha dos respectivos cabeças de lista para as eleições europeias. Como quem puxa a manta para o lado que pressente estar mais desprotegido, o PS escolhe um candidato da ala direita do partido, procurando o PSD maquilhar a imagem de radicalismo neoliberal que (com o devido proveito) os dois últimos anos de governação lhe colaram à pele, escolhendo para cabeça de lista um militante posicionado mais à esquerda. Ou seja, em busca do centro perdido, o PS desiste de explorar uma resposta alternativa consistente à crise, enquanto o PSD procura disfarçar o vergonhoso perfil de subserviência e de vanguarda convicta na defesa e aplicação das políticas de austeridade.

E, contudo, existem à esquerda bases consistentes e credíveis para traçar caminhos alternativos de saída da crise. A Declaração do Congresso Democrático das Alternativas, por exemplo, estabelece um quadro de pressupostos e objectivos claros para uma política alternativa à austeridade, situando-se na mesma linha o notável trabalho da Iniciativa para uma Auditoria Cidadã à Dívida no âmbito da renegociação da dívida (tendo sido entregue, no início do ano, uma petição sobre esta matéria na Assembleia da República). E, mais recentemente, o Manifesto 3D apresentou os compromissos políticos mínimos para a formação de um amplo movimento político de contraposição à força centrípeta do buraco negro da austeridade. Não é pois por falta de trabalho programático e proposta política que o empobrecimento ameaça converter-se no nosso trágico destino colectivo. Assim haja vontades e disponibilidades alargadas, à esquerda, para o evitar.

E se é verdade que cerca de quatro em cada dez portugueses já encaram a austeridade como uma «escolha política» do «governo-além-da-Troika» de Passos Coelho e Paulo Portas, situa-se contudo numa proporção idêntica o peso dos que consideram que a prossecução das políticas de austeridade «depende da vontade do governo alemão e da Troika», bem como da própria evolução político-económica que se venha a registar na UE. De uma forma ou de outra, a percepção dominante é a de que «a austeridade veio para ficar», pelo menos por mais uns anos. Aliás, os dois dados mais expressivos deste inquérito apontam para a seguinte conclusão: a austeridade é destrutiva mas irá prosseguir (numa resignação que é reforçada pelas dúvidas, expressas por cerca de metade dos inquiridos, quanto à «existência de propostas credíveis que lhe ponham fim»).

Os resultados deste inquérito - e as perplexidades que o mesmo revela - ajudam a perceber o estranho jogo de espelhos que se gerou entre o PS e o PSD durante o passado fim de semana, na escolha dos respectivos cabeças de lista para as eleições europeias. Como quem puxa a manta para o lado que pressente estar mais desprotegido, o PS escolhe um candidato da ala direita do partido, procurando o PSD maquilhar a imagem de radicalismo neoliberal que (com o devido proveito) os dois últimos anos de governação lhe colaram à pele, escolhendo para cabeça de lista um militante posicionado mais à esquerda. Ou seja, em busca do centro perdido, o PS desiste de explorar uma resposta alternativa consistente à crise, enquanto o PSD procura disfarçar o vergonhoso perfil de subserviência e de vanguarda convicta na defesa e aplicação das políticas de austeridade.

E, contudo, existem à esquerda bases consistentes e credíveis para traçar caminhos alternativos de saída da crise. A Declaração do Congresso Democrático das Alternativas, por exemplo, estabelece um quadro de pressupostos e objectivos claros para uma política alternativa à austeridade, situando-se na mesma linha o notável trabalho da Iniciativa para uma Auditoria Cidadã à Dívida no âmbito da renegociação da dívida (tendo sido entregue, no início do ano, uma petição sobre esta matéria na Assembleia da República). E, mais recentemente, o Manifesto 3D apresentou os compromissos políticos mínimos para a formação de um amplo movimento político de contraposição à força centrípeta do buraco negro da austeridade. Não é pois por falta de trabalho programático e proposta política que o empobrecimento ameaça converter-se no nosso trágico destino colectivo. Assim haja vontades e disponibilidades alargadas, à esquerda, para o evitar.

terça-feira, 25 de fevereiro de 2014

Rejeitar o empobrecimento

A pedido de várias famílias, fica aqui o link para os slides da minha apresentação de ontem, nas jornadas parlamentares do PS, sob o título: "Factores determinantes da trajectória de empobrecimento do país".

Austeridade nos outros é refresco para o Estado Alemão

Alemanha consegue em 2013 um excedente orçamental. No entanto, como o gráfico abaixo mostra (via Krugman), este foi dos países que menos austeridade impôs entre 2009 e 2013. Surpresa? Nem por isso, se tivermos em conta que o maior crescimento económico permitiu maiores receitas fiscais e que a Alemanha suporta taxas de juro sobre a sua dívida historicamente baixas, reflexo da fuga de capitais do Sul.

Isto já é um começo

"Dúvida sobre viabilidade do tratado orçamental cresce no PS"

PS: sobre a referência que é feita na notícia ao 3D, ver PS1 deste post.

PS: sobre a referência que é feita na notícia ao 3D, ver PS1 deste post.

«Outras Economias»

Tem hoje lugar a quarta sessão do ciclo de conferências, conduzido por José Castro Caldas, «Economia: uma ciência que transforma o mundo?». Depois da sessão anterior, «A Economia e a Grande Recessão», o ciclo que ocupou os finais de tarde das terças feiras de Fevereiro encerra hoje com o tema «Outras Economias».

É no Pequeno Auditório da Culturgest (Rua Arco do Cego, Piso 1, em Lisboa), com início a partir das 18h30. Entrada gratuita (devendo as senhas de acesso ser levantadas 30 minutos antes) e transmissão em directo aqui.

segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014

À conversa com os deputados do PS

A convite da respectiva direcção da bancada, participei hoje nas jornadas parlamentares do PS, na Nazaré.

Na minha intervenção procurei mostrar que a trajectória de austeridade e empobrecimento que a troika e o actual governo reservam para Portugal é determinada por três factores: i) o elevado nível de endividamento público e privado, com uma forte componente externa, da economia portuguesa; ii) as regras e orientações dominantes nas instituições europeias; e iii) a atitude subserviente e convicta com que o governo português implementa aquelas orientações.

Terminei apresentando o que julgo serem os sete requisitos para escapar à trajectória de empobrecimento a que Portugal parece destinado, são eles:

1) Promover uma renegociação da dívida pública que torne o serviço da dívida compatível com a sustentabilidade económica e social.

2) Prosseguir uma política orçamental contra-cíclica (o que poderá implicar o incumprimento do Tratado Orçamental).

3) Adoptar políticas de estímulo à actividade económica que minimizem os impactos negativos na balança corrente.

4) Assegurar que o esforço de racionalização do aparelho de Estado, dos serviços públicos e do sistema fiscal contribui para o desenvolvimento e qualificação de um Estado Social universal e solidário.

5) Promover a qualificação do tecido produtivo através de políticas ambiciosas de educação e formação, C&T e inovação, criatividade, investimento estruturante e internacionalização.

6) Desencadear um processo negocial com vista à revisão do quadro de governação macroeconómica da UE – ou reponderar os termos da participação de Portugal na UEM.

7) Um governo que esteja disposto a – e em condições de – prosseguir uma agenda assente nos pontos anteriores.

Não faço ideia se, quando e por quem estes requisitos poderão ser cumpridos, mas acredito que é por eles que vale a pena lutar.

PS1: alguns órgãos de comunicação social anunciaram a minha participação nestas jornadas parlamentares fazendo referência ao meu envolvimento no Manifesto 3D. Tal como fiz no início da minha intervenção na Nazaré, recordo aqui que o Manifesto 3D é, como o nome indica, um documento. Aqueles que o subscreveram e promoveram apenas estão compometidos com o texto do manifesto, nas circunstâncias em que foi lançado. É, pois, a título estritamente pessoal que participo em eventos públicos – de natureza partidária ou não – para defender aquilo em que acredito. E quem confundir o que acabei de escrever com isto, não percebeu nada.

PS2: Vem-me à mente a frase escrita por Scott Fitzgerald numa época ainda mais obscura do que a nossa (1936): “One should be able to see that things are hopeless and yet be determined to make them otherwise.” [Obrigado S.]

Na minha intervenção procurei mostrar que a trajectória de austeridade e empobrecimento que a troika e o actual governo reservam para Portugal é determinada por três factores: i) o elevado nível de endividamento público e privado, com uma forte componente externa, da economia portuguesa; ii) as regras e orientações dominantes nas instituições europeias; e iii) a atitude subserviente e convicta com que o governo português implementa aquelas orientações.

Terminei apresentando o que julgo serem os sete requisitos para escapar à trajectória de empobrecimento a que Portugal parece destinado, são eles:

1) Promover uma renegociação da dívida pública que torne o serviço da dívida compatível com a sustentabilidade económica e social.

2) Prosseguir uma política orçamental contra-cíclica (o que poderá implicar o incumprimento do Tratado Orçamental).

3) Adoptar políticas de estímulo à actividade económica que minimizem os impactos negativos na balança corrente.

4) Assegurar que o esforço de racionalização do aparelho de Estado, dos serviços públicos e do sistema fiscal contribui para o desenvolvimento e qualificação de um Estado Social universal e solidário.

5) Promover a qualificação do tecido produtivo através de políticas ambiciosas de educação e formação, C&T e inovação, criatividade, investimento estruturante e internacionalização.

6) Desencadear um processo negocial com vista à revisão do quadro de governação macroeconómica da UE – ou reponderar os termos da participação de Portugal na UEM.

7) Um governo que esteja disposto a – e em condições de – prosseguir uma agenda assente nos pontos anteriores.

Não faço ideia se, quando e por quem estes requisitos poderão ser cumpridos, mas acredito que é por eles que vale a pena lutar.

PS1: alguns órgãos de comunicação social anunciaram a minha participação nestas jornadas parlamentares fazendo referência ao meu envolvimento no Manifesto 3D. Tal como fiz no início da minha intervenção na Nazaré, recordo aqui que o Manifesto 3D é, como o nome indica, um documento. Aqueles que o subscreveram e promoveram apenas estão compometidos com o texto do manifesto, nas circunstâncias em que foi lançado. É, pois, a título estritamente pessoal que participo em eventos públicos – de natureza partidária ou não – para defender aquilo em que acredito. E quem confundir o que acabei de escrever com isto, não percebeu nada.

PS2: Vem-me à mente a frase escrita por Scott Fitzgerald numa época ainda mais obscura do que a nossa (1936): “One should be able to see that things are hopeless and yet be determined to make them otherwise.” [Obrigado S.]

Quem beneficia e quem sofre?

Têm estado a beneficiar [“mercados e especuladores”] na medida em que quanto mais austeridade, mais segurança têm de que Portugal está no caminho certo para pagar as dívidas. Os mercados gostam de olhar e de pensar: estes estão dispostos a sofrer. E se estão dispostos a sofrer, nós vamos ganhar. Para o cidadão é o lado pior. Vamos ver se no final do ajustamento os investidores vão lá estar a comprar dívida portuguesa.

Um excerto bem significativo de uma interessante entrevista a João Ermida, “consultor e antigo responsável global da tesouraria e dos mercados financeiros do Santander”, no Público de hoje. Ermida às vezes parece crer, embora não muito, nas supostas virtudes regeneradoras da desgraça deflacionária que nos está a ser imposta ou na psicologia dos povos, um hábito de pensamento irritante. De resto, a dimensão “comportamental” das predações financeiras não pode ser desligada da estrutura que as gera e que, porque está por reformar, abre a “possibilidade de uma crise sistémica muito maior”. Ainda mais sofrimento. O problema é mesmo de controlo político dos capitais.

Um excerto bem significativo de uma interessante entrevista a João Ermida, “consultor e antigo responsável global da tesouraria e dos mercados financeiros do Santander”, no Público de hoje. Ermida às vezes parece crer, embora não muito, nas supostas virtudes regeneradoras da desgraça deflacionária que nos está a ser imposta ou na psicologia dos povos, um hábito de pensamento irritante. De resto, a dimensão “comportamental” das predações financeiras não pode ser desligada da estrutura que as gera e que, porque está por reformar, abre a “possibilidade de uma crise sistémica muito maior”. Ainda mais sofrimento. O problema é mesmo de controlo político dos capitais.

sábado, 22 de fevereiro de 2014

Da social-democracia e dos seus adversários principais

A natureza supranacional e pós-democrática do Consenso de Bruxelas faz com que as instituições que o incarnam possam apresentar toda a brutal verdade sobre o projecto em curso: da insistência nos cortes salariais até à ausência de quaisquer referências à pobreza e às desigualdades. A obsessão com os cortes salariais esquece que os salários são uma fonte essencial da procura e que cortar salários é uma boa forma de aumentar a probabilidade de insolvência de muitos. Com os cortes propostos pela Comissão Europeia, o desemprego, sempre resultado de um misterioso regabofe salarial, seria alinhado com o seu valor dito estrutural, que estaria agora algures nos 12%. Estrutural para esta gente é a taxa compatível com um misterioso equilíbrio de longo prazo, dependente das forças da oferta, ou seja, de mais contra-reformas, ao mesmo tempo que se assume que os cortes salariais não têm impactos negativos no crescimento e que se esquece que o longo prazo é um encadeamento de curtos prazos onde a compressão da procura destrói capacidade produtiva, naturalizando taxas de desemprego duradouramente elevadas. Irrealismo bárbaro, de facto. Realismo civilizado é assumir que austeridade é a grande força de destruição de emprego e que tudo o que a contenha e supere gera procura e logo emprego.

A natureza supranacional e pós-democrática do Consenso de Bruxelas faz com que as instituições que o incarnam possam apresentar toda a brutal verdade sobre o projecto em curso: da insistência nos cortes salariais até à ausência de quaisquer referências à pobreza e às desigualdades. A obsessão com os cortes salariais esquece que os salários são uma fonte essencial da procura e que cortar salários é uma boa forma de aumentar a probabilidade de insolvência de muitos. Com os cortes propostos pela Comissão Europeia, o desemprego, sempre resultado de um misterioso regabofe salarial, seria alinhado com o seu valor dito estrutural, que estaria agora algures nos 12%. Estrutural para esta gente é a taxa compatível com um misterioso equilíbrio de longo prazo, dependente das forças da oferta, ou seja, de mais contra-reformas, ao mesmo tempo que se assume que os cortes salariais não têm impactos negativos no crescimento e que se esquece que o longo prazo é um encadeamento de curtos prazos onde a compressão da procura destrói capacidade produtiva, naturalizando taxas de desemprego duradouramente elevadas. Irrealismo bárbaro, de facto. Realismo civilizado é assumir que austeridade é a grande força de destruição de emprego e que tudo o que a contenha e supere gera procura e logo emprego.É claro que as correias políticas de transmissão nacional, de que este governo é o exemplo mais acabado, têm de ser mais hipócritas do que a Comissão, até porque ainda dependem do apoio popular: dizem que o “ajustamento” já foi feito no sector privado, graças às contra-reformas laborais, mas continuam a aprofundá-las e a contar também com os efeitos de contágio dos cortes salariais que se preparam para efectuar, depois das eleições, como sublinha Manuel Esteves, no sector dito público e para lá dele, incluindo nos salários indirectos, ou seja, nas pensões. Isto não tem fim nesta estrutura.

E ainda dizem, como Passos, que são social-democratas. A social-democracia tem as costas largas, mas não tão largas que nela se possam incluir os principais adversários da política económica de pleno emprego e do Estado social universal, centrado numa visão abrangente e inclusiva dos direitos de cidadania, onde se incluem os direitos sociais que não param à porta das empresas. A social-democracia pressupõe um princípio de soberania democrática, onde se inclui o controlo democrático da moeda e dos capitais. Passos Coelho, ao defender a austeridade como a “nova normalidade” e ao apostar num processo de integração que esvazia a soberania democrática, condição necessária para o tal projecto social-democrata, confirma-se como o seu principal adversário nacional, como o símbolo da transmissão do neoliberalismo seguramente instituído em Bruxelas.

O que me espanta é que a maioria dos verdadeiros social-democratas ainda conte com Bruxelas e não perceba que a social-democracia exige uma desobediência democrática, onde a escala nacional é preponderante, culminando num esforço para desmantelar este regime monetário e financeiro europeu, o melhor aliado de gente como Passos. Enquanto a social-democracia não seguir, por exemplo, as pisadas de um Oskar Lafontaine, entre muitos outros, está condenada à derrota que conta: a de um projecto de sociedade decente.

sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014

Uma saída limpa?

Há algum tempo que o discurso da retoma da economia tomou conta dos media. Com eleições à vista, o governo tudo fez para que assim fosse. As televisões, sem jornalismo independente e capaz, logo assumiram o papel de megafones. Há mesmo quem embandeire em arco apontando o dedo aos que identificaram uma espiral recessiva na economia portuguesa. O que não dizem é que, através da revisão (muito em alta) dos objectivos para o défice orçamental inscritos no Memorando, o insucesso da política de austeridade acabou por ser assumido pela troika. A demissão do ex-ministro das Finanças, sem condições políticas para levar ao paroxismo a austeridade de que é apóstolo, foi uma preciosa válvula de escape que desanuviou alguma tensão em que muitas famílias da classe média se encontravam, o que favoreceu o consumo.

As decisões do Tribunal Constitucional vieram reforçar essa distensão, levando a procura interna a dar o seu contributo, aliás indispensável, para uma viragem no andamento da economia.

Assim sendo, no final de 2013 a economia parece ter encontrado um patamar de estabilização a um nível de desemprego e emigração em massa característicos de uma depressão, pese embora o malabarismo das políticas activas de emprego tendo em vista produzir estatísticas que apoiem a propaganda. Neste marasmo permaneceríamos por longos anos caso o governo tivesse aprovado um Orçamento neutro. Porém, recusando-se a aprender com os erros cometidos, através do Orçamento de 2014 o governo e a troika voltaram a atacar com medidas selvagens. Tendo em conta que o Tribunal Constitucional vai voltar a pronunciar-se sobre algumas dessas medidas, há neste momento grande incerteza sobre a escala do contributo da política económica para o relançamento da espiral depressiva.

Entretanto, o alarido que tomou conta dos media sobre o fim do Memorando desvia a atenção do essencial: a decisão tomada há dias pelo Tribunal Constitucional alemão. Questionado sobre o programa do BCE para adquirir, sem limites, as obrigações dos estados da zona euro em crise (OMT), à luz da Constituição alemã, o tribunal disse: "Não, não, não" (Wolfgang Münchau, "Germany's constitutional court has strengthened the eurosceptics", "Financial Times", 9 Fevereiro). É certo que pediu esclarecimentos ao Tribunal de Justiça (TJ) da União Europeia, mas, como Münchau percebeu, fê-lo no espírito de quem pede mais informação a um tribunal de nível inferior. Ou seja, se houver necessidade de uma intervenção do BCE para realizar pela primeira vez uma OMT, "não é seguro que o Bundesbank possa participar". Em boa verdade, se o TJ der cobertura ao BCE, teríamos uma "crise constitucional" pelo facto de "a Constituição alemã frontalmente contradizer uma lei da UE".

Como é fácil perceber, ninguém quer falar disto na televisão. Estando Portugal à espera de uma decisão sobre a forma como se financiará no futuro, ninguém pode admitir que um financiamento através do Mecanismo Europeu de Estabilidade corre o risco de não ter o apoio do BCE nos mercados financeiros, por razões de inconstitucionalidade quanto ao envolvimento do governo alemão nesse processo. Imagine-se o que significa a tomada de consciência pelos operadores financeiros do que está agora em jogo. Nesse dia, o pânico nos mercados faria explodir as taxas de juro da periferia da zona euro.

Talvez com este enquadramento seja possível perceber porque convém afinal que Portugal seja considerado um "caso de sucesso" que nem precisa de recorrer a um programa cautelar. Tudo aponta que tenhamos de nos financiar nos mercados financeiros. Só não tenho a certeza se podemos chamar a isto uma "saída limpa".

(O meu artigo no jornal i)

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014

Venezuela

No entanto, a recente mobilização da oposição não pode ser desligada da crise que o país hoje atravessa (não que a amálgama feita pelo Público sirva para entender a situação económica). Este texto do economista Jacques Sapir fornece algumas pistas interessantes. A Venezuela impôs uma taxa de câmbio fixo do bolívar em relação ao dólar, com controlos cambiais, há muitos anos atrás por forma a impedir a fuga de capitais. No entanto, foram muito raras as actualizações do valor da taxa (apoiada nas receitas de petróleo e empréstimos internacionais), permitindo a emergência de um mercado "negro" de bolívares contra dólares, onde o primeiro estava mais desvalorizado. Ora, este mercado afirmou-se cada vez mais como o mercado de facto de bolívares por dólares para todos os agentes económicos domésticos e como uma oportunidade de lucro fácil para quem tem acesso a dólares à taxa oficial (por exemplo importadores ou turistas).

Os esquemas de dinheiro fácil multiplicaram-se, com importadores a fazerem transitar o mesmo camião de mercadorias várias vezes na mesma fronteira - por forma a pedir licença de acesso a dólares à taxa oficial – ou aviões com lugares esgotados, mas que só viajam com metade dos lugares ocupados – o bilhete de avião é suficiente para se pedir dólares à taxa oficial. Com estas oportunidades de lucro fácil, o mercado paralelo criou uma bolha especulativa onde o bolívar se transacciona a um valor muito mais baixo do que a taxa oficial. Esta crescente diferença explica parcialmente o aumento da inflação no país e a especulação em torno de determinados bens, num resultado contrário ao que se pretendia com a taxa de câmbio fixa. O Governo venezuelano anda por um caminho estreito. Por um lado terá de dar passos na unificação da taxa oficial com a taxa da “rua”, desvalorizando a primeira e causando assim o colapso da especulação na segunda. Todavia, num contexto de inflação elevada esta terá de ser uma operação acompanhada de uma vigilância apertada dos sistemas de provisão e de preços e uma reforma fiscal, como também aponta Sapir. Não será fácil, mas uma coisa é certa: a maioria dos venezuelanos não se esqueceram do que foram décadas de neoliberalismo e taxas de pobreza de 60% da população para quererem voltar ao ponto de partida.

Irrealismo ou barbárie

Na 10ª avaliação do programa de ajustamento português, publicada esta semana, o FMI apresenta as habituais projecções macroeconómicas para os próximos anos. Segundo o staff do Fundo, entre 2014 e 2019:

Já aqui questionei a razoabilidade de cenários construídos em torno destes valores (semelhantes aos que têm sido utilizados pelo governo).

Lembrei-me de olhar para a experiência histórica dos vários Estados Membros da UE, de modo a perceber quais os países e em que circunstâncias o cenário apresentado se verificou. O resultado é o que se segue.

Entre 1996 e 2012 é possível obter 446 observações válidas para os 28 Estados Membros da UE (446 observações = 28 países x 17 anos - 30 observações em falta por falta de dados). Neste periodo verificamos que:

Por outras palavras, os pressupostos assumidos pelo cenário do FMI e do governo só se verificarm num número insignificante de casos nos últimos 17 anos.

Mas não é tudo. Vejam quais os países e os anos em causa (coluna da direita). Nenhum dos seis países tem problemas sérios de dívida externa. Só um desses países - a Itália - verificou nos últimos anos, à semelhança de Portugal, um agravamento das suas contas externas, o que em larga medida é explicado pela debilidade da sua estrutura produtiva (como procurei mostrar aqui). E o único ano em que a Itália atingiu os valores referidos, no período em análise, foi 2012 - um ano em que aquele país foi sujeito a um terapia de choque que dificilmente poderia prolongar-se por anos e anos.

Ou seja, não só o cenário do FMI e do governo é improvável em geral, como é praticamente desconhecido para países que tenham uma situação económica e financeira semelhante à portuguesa.

Só há duas explicações possíveis para que o FMI e o governo apresentem cenários tão improváveis: ou não acreditam nos seus próprios valores (que apresentam apenas para tentar convencer-nos que o programa de ajustamento português foi mesmo um sucesso); ou então estão a preparar-se para um ataque ao Estado Social de dimensões bárbaras, que não têm paralelo histórico. Ou então ambos.

- a taxa de crescimento do PIB português em termos nominais estabilizará nos 3,6% (1,8% de crescimento real e 1,8% de inflação);

- a procura interna crescerá entre 0% e 1,4%; e

- a taxa de juro média da dívida pública a 10 anos aumentará de 3,4% para 4%.

Já aqui questionei a razoabilidade de cenários construídos em torno destes valores (semelhantes aos que têm sido utilizados pelo governo).

Lembrei-me de olhar para a experiência histórica dos vários Estados Membros da UE, de modo a perceber quais os países e em que circunstâncias o cenário apresentado se verificou. O resultado é o que se segue.

Nº de anos (entre 1996 e 2012) em que o país em causa verificou as hipóteses indicadas

Fonte:AMECO

Entre 1996 e 2012 é possível obter 446 observações válidas para os 28 Estados Membros da UE (446 observações = 28 países x 17 anos - 30 observações em falta por falta de dados). Neste periodo verificamos que:

- só em 6,1% dos casos aconteceu um país ter um saldo orçamental primário superior a 2% num ano em que o PIB tivesse crescido 3,6% ou menos em termos nominais;

- só em 3,8% dos casos se verificaram as condições anteriores, ao mesmo tempo que a procura interna não crescia mais do que 1,4%; e

- só em 1,6% dos casos se verificaram as condições anteriores ao mesmo tempo que a inflação (medida pelo deflator do PIB) não foi além de 1,8%.

Por outras palavras, os pressupostos assumidos pelo cenário do FMI e do governo só se verificarm num número insignificante de casos nos últimos 17 anos.

Mas não é tudo. Vejam quais os países e os anos em causa (coluna da direita). Nenhum dos seis países tem problemas sérios de dívida externa. Só um desses países - a Itália - verificou nos últimos anos, à semelhança de Portugal, um agravamento das suas contas externas, o que em larga medida é explicado pela debilidade da sua estrutura produtiva (como procurei mostrar aqui). E o único ano em que a Itália atingiu os valores referidos, no período em análise, foi 2012 - um ano em que aquele país foi sujeito a um terapia de choque que dificilmente poderia prolongar-se por anos e anos.

Ou seja, não só o cenário do FMI e do governo é improvável em geral, como é praticamente desconhecido para países que tenham uma situação económica e financeira semelhante à portuguesa.

Só há duas explicações possíveis para que o FMI e o governo apresentem cenários tão improváveis: ou não acreditam nos seus próprios valores (que apresentam apenas para tentar convencer-nos que o programa de ajustamento português foi mesmo um sucesso); ou então estão a preparar-se para um ataque ao Estado Social de dimensões bárbaras, que não têm paralelo histórico. Ou então ambos.

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014

Tiros

“O ajustamento externo tem sido conseguido, em larga parte, devido à compressão das importações de bens que não sejam combustíveis e, ultimamente, ao crescimento das exportações de combustíveis”, diz o FMI. Razão tem Nuno Aguiar quando afirma neste contexto que “o FMI dá tiro no porta-aviões de Paulo Portas”. Seja como for, o FMI continua a reservar os tiros mais importantes para os de baixo. No campo laboral, o abrandamento da pressão é só aparente. Apesar do sucesso político da contra-reforma – do esfarelamento da contratação colectiva à cada vez maior facilidade para despedir, passando pelo desemprego duradouramente elevado –, o FMI ainda se queixa que os trabalhadores ditos do privado resistem muito a quebras salariais, que ainda não se conformaram totalmente à economia que lhe está reservada: é comer e calar. A pressão também estará concentrada no salário indirecto, na redução permanente das pensões, creio. A ironia é que um dos grandes riscos internos para o FMI, a existência de freios e contra-pesos constitucionais, deu um grande contributo para a recuperação assinalada da procura interna ao bloquear alguns cortes na despesa, cujo impacto recessivo é superior a aumentos de impostos. O FMI acha que quanto mais recessivo melhor, dado que insiste na prioridade a cortes na certa da procura pública, o tal rendimento directo e indirecto de muitos. De resto, a dívida pública e a sua reestruturação inevitável continuam a ser o espectro que persegue os credores. Nada de novo.

terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

A vitória de Gaspar

Duas interessantes entrevistas no Público de ontem: Teresa de Sousa entrevistou um economista euro-liberal chamado Vítor Gaspar e Pedro Crisóstomo entrevistou um economista euro-keynesiano chamado Engelbert Stockhammer. Ao contrário da interpretação dominante e equivocada da sua carta de demissão, que o Jorge Bateira logo corrigiu aqui, Gaspar não esquece nada e não se arrepende de nada: trata-se não do quarto, mas sim do primeiro elemento da troika, dada a sua integral concordância com o diagnóstico e a prescrição austeritárias, responsabilizando o país e desresponsabilizando a arquitectura do euro pelos problemas, ou não fosse Gaspar um dos mais puros e melhores produtos do neoliberalismo inscrito no ADN das instituições europeias pelo menos desde Maastricht, em cujas negociações de resto esteve e que nunca nos serviram. O diagnóstico de Stockhammer é muito mais acertado, claro. O problema é que o projecto de Gaspar vence politicamente o de Stockhammer, já que a Zona Euro está feita para impedir políticas económicas keynesianas, que dependem, entre outras coisas, de uma estreita articulação entre Tesouro e Banco Central. Stockhammer tem a obrigação de saber que a vontade política que invoca com escala europeia requer unanimidades impossíveis para alterar as regras do jogo.

Bom, para um estudioso de Hayek é fascinante ver Gaspar referir na entrevista um artigo de 1939 deste notável economista neoliberal sobre as condições económicas para o federalismo interestatal de matriz neoliberal, aplicando-o à actual UE, na linha de um diagnóstico da história da economia política da integração, reconhecendo, através da metáfora da políticas ditas automáticas à escala supranacional, que este arranjo constrange a escolha democrática, sendo isso o ideal para as suas distopias neoliberais. A UE, em geral, e a Zona Euro, em particular, aproximam-se do projecto hayekiano, na medida em que garantem o domínio de uma lógica supranacional de construção de mercados e de gestão monetária ortodoxa absolutamente blindadas, limitando a capacidade dos Estados democráticos, até porque a diferenciação económica, social, política ou cultural entre as unidades estatais obstaculiza acordos supranacionais no campo dos valores de pendor redistributivo e socializante. Estes são mais fáceis onde existe uma noção de comunidade de destino. Neste contexto estrutural, Gaspar vence sempre. Só o espectro da fusão do ideal de autodeterminação dos povos com a questão social, configurado na reestruturação da dívida, na libertação desta tutela monetária ou no controlo de capitais, pode derrotá-lo.

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014

Mistificações milagreiras

Veio no sapatinho e chamaram-lhe milagre. Na sua mensagem de Natal aos Portugueses, Passos anunciou a criação líquida de 120 000 empregos no ano de 2013. O sector privado estaria finalmente a levantar-se do chão (para onde havia sido atirado pelas políticas da maioria) e, depois das reformas estruturais que tornaram o mercado de trabalho mais flexível e competitivo, podia finalmente fazer aquilo para que está destinado: substituir um Estado que bloqueia o desenvolvimento do país, dar emprego (sustentável) aos portugueses e, sobretudo, assegurar a transformação estrutural de uma economia assente na procura interna e nos bens não-transacionáveis para uma outra, mais sólida, assente nos bens transacionáveis.

Os números do INE sobre o emprego entretanto publicados vieram desmentir o primeiro-ministro. Os tais 120 000 novos empregos transformaram-se subitamente em 30 000 e não foi o setor privado, nem o setor dos bens transacionáveis, quem criou emprego líquido em 2013.

De acordo com a Estatísticas do Emprego do 4º trimestre de 2013, publicadas pelo INE, dos 30 000 empregos criados em 2013, 25 000 foram no sector "Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória". Olhando apenas para o 4º trimestre, o peso do público no total de novos empregos é ainda maior: dos 8 000 empregos criados face ao trimestre anterior, 9100 são públicos. Ou seja, sem o emprego público não teria havido criação de emprego total em cadeia (na verdade, o sector privado, em termos agregados, destruiu 1100 empregos no 4º trimestre) ou ela teria sido praticamente nula em termos homólogos. Não deixa de ser estranho ver alguém que assenta todo o seu discurso na diabolização do emprego público - que constitui um "fardo que o país não pode suportar" - vir agora celebrar um "milagre" no emprego que depende quase exclusivamente desse mesmo emprego público. Esta estranheza é ainda maior quando percebemos que estes números são conservadores. O sector "Atividades de saúde humana e apoio social", por exemplo, tem uma fortíssima componente pública direta e indireta (via IPSS) e criou, só no 4º trimestre, 16 500 empregos.

Mas a estranheza não termina aqui. Não só os números desmentem a narrativa de Passos sobre o dinamismo do setor privado, como, olhando para a composição do emprego nesse setor, não se vislumbram sinais dessa tão falada transformação estrutural. A Indústria e a Agricultura, sectores tipicamente transacionáveis, viram o emprego cair 27300 e 52 800, respetivamente; e o "Comércio por grosso", uma atividade quase exclusivamente dedicada ao mercado interno (aquele que Passos quer reduzir, por contribuir para que os portugueses vivam acima das suas possibilidades) criou 23 800 empregos.

Grande parte dos empregos públicos que têm sido criados, como é evidente, só por convenção estatística se podem considerar empregos: são estágios, trabalho obrigatório (muitas vezes não remunerado) para quem recebe prestações sociais e toda a parafernália das chamadas políticas ativas de emprego. Quanto à transformação estrutural, ela pura e simplesmente não se vislumbra nos números do INE. Para além da emigração (mais de 250 mil) e dos desmotivados (275 mil que não entram nas estatísticas do desemprego), que, se contabilizados, poriam a taxa de desemprego muito acima dos 20%, sabemos agora que o anunciado milagre no emprego resume-se, afinal, a (mais) uma enorme mistificação.

Artigo publicado no Económico

Incentivar?

A ideia de promover a moralidade fiscal a golpes de sorteios de carros topo de gama, e a expressão moralidade fiscal talvez aponte já para uma visão céptica em relação a esta iniciativa, só pode ter surgido de uma cabeça económica muito confiante no poder dos chamados incentivos: sendo os indivíduos “idiotas racionais”, para usar a expressão irónica de Amartya Sen, vamos alterar marginalmente a sua estrutura de custos e benefícios para favorecer um certo e determinado comportamento, terão pensado: o que desejamos mais, quais fetichistas da mercadoria, do que carros topo de gama? O poder é muito transparente nos seus desejos.

“O bando que ocupa o Governo tem uma dificuldade de raiz ideológica em construir um discurso em torno de conceitos como comunidade, bem comum, serviços públicos ou património público e, por isso, prefere incentivar o pagamento dos impostos através da possibilidade de um benefício pessoal. Benefício pessoal é algo que eles percebem.”

A literatura sobre a “corrosão das motivações intrínsecas” no campo das ciências económicas comportamentais aponta para uma ideia que este livro apresenta com grande rigor analítico e histórico: a ética e os incentivos económicos não casam muitas vezes bem, podendo acontecer que um uso abusivo dos incentivos, sobretudo em esferas cidadãs, como forma disfarçada de poder, oposta à persuasão, gere efeitos perversos, levando a uma redução do comportamento desejável, podendo mesmo ter efeitos duradouros no carácter. Os mecanismos potenciais são mais do que muitos: da dimensão expressiva dos incentivos, através do qual o poder público sinaliza que os cidadãos só sabem pensar em termos de custos e benefícios pecuniários individuais, sendo surdos perante a persuasão, fazendo alastrar a desconfiança e a desmoralização, até à perda de oportunidade para exercitar os chamados “músculos éticos”, cumprindo o dever fiscal no quadro de uma intencionalidade colectiva: o tal eu faço algo como parte de algo que todos nós fazemos.

É claro que os sentimentos que fazem comunidade são mais fáceis de cultivar em sociedades menos desiguais, onde a ligação entre as primeiras pessoas do singular e do plural é mais fácil de efectuar. A economia política – quem se apropria do quê e porquê? – e a economia moral – que traços de carácter são promovidos e atrofiados pelas regras económicas prevalecentes? – estão sempre imbricadas. Para o bem e, neste caso concreto, para o mal.

sábado, 15 de fevereiro de 2014

sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014

Populismo, medo e desinformação?

«Todos os indicadores mostram que a abertura da Suíça à UE tem saldo positivo. O desemprego manteve-se perto dos 3% - está em 3,4% para o conjunto da população e em 2% para os suíços de origem –, os salários cresceram em média 0,6% desde 2002 (mais do que no período anterior) e a economia do país nunca parou de crescer acima da média europeia, com estimativas de um crescimento de 2% para 2014. Mais de metade das exportações suíças vão para o mercado único. Quando a livre circulação entrou em vigor, há 12 anos, a Suíça tinha 20% de imigrantes, hoje são 23,5% (e 22% da força de trabalho) numa população de oito milhões. Italianos e alemães são os maiores grupos, com perto de 291 mil e 284 mil pessoas. A seguir, estão os portugueses, que são quase 240 mil. E os suíços, certa ou erradamente, temem que os recém-chegados estejam a mudar o seu país e a sua qualidade de vida para pior.»

Da reportagem de Sofia Lorena (no Público de 9 de Fevereiro)

Perante um quadro global de benefícios que não o justifica, o que terá levado os suiços a pronunciar-se maioritariamente, em referendo, «contra a imigração em massa» e a favor da cessação do acordo sobre a livre circulação de pessoas celebrado com a União Europeia? Como se explica a vitória do «sim», quando a situação económica e social suiça é incomparável com a da Europa, onde os discursos populistas anti-imigração têm condições propícias para florescer a cada dia que passa?

Mais do que medo do presente, tudo aponta para que este resultado espelhe o medo do futuro, o medo do que aí vem, o medo de uma União Europeia que é crescentemente encarada como ameaça. De facto, se olharmos para alguns indicadores, esse mesmo medo apresenta-se menos infundado do que poderá parecer à primeira vista. Desde o início da crise financeira, por exemplo, a diferença entre as taxas de desemprego na Suiça e na UE28 acentou-se progressivamente, em desfavor da União (fixando-se hoje em cerca de 7 pontos percentuais, que separam os 10,9% registados na UE dos 3,6% da Suiça). E isto após um período em que Suiça e UE convergiram nesta matéria, tendo-se registado - justamente em 2008 - o valor diferencial mais baixo (3,5 pontos percentuais) do período considerado.

Paralelamente, os fluxos migratórios para a Suiça oriundos da União Europeia foram adquirindo um peso relativo cada vez maior. No total de imigrantes que entraram na Suiça em 2004, os provenientes da UE28 representavam cerca de 50%. Sete anos mais tarde, em 2011, esse contigente valia já mais de metade (60%) no total da imigração registada nesse ano. E se o aumento da imigração proveniente da UE foi essencialmente alimentado por países da Europa do Norte entre 2003 e 2008 (caso da Alemanha e do Reino Unido, no contexto da UE15), a partir dessa data é sobretudo a imigração proveniente do Sul europeu que adquire um significado crescente. Aliás, depois de 2008, regista-se a tendência para a perda de peso relativo da imigração oriunda do Norte europeu, que é compensada - não por acaso - com o aumento da imigração proveniente dos países do Sul.

O que também está em causa no recente referendo suiço é pois, inevitavelmente, um retrato da Europa que temos e que teima em querer insistir no rumo que a conduz ao colapso. É esse retrato, essa antevisão, que terá levado uma parte considerável do eleitorado suiço a pronunciar-se a favor do levantar de muralhas, numa opção que encerra a ironia das ironias: a Europa fortaleza é agora o Magrebe e a África subsariana da Suiça fortaleza que se anuncia.

Da reportagem de Sofia Lorena (no Público de 9 de Fevereiro)

Perante um quadro global de benefícios que não o justifica, o que terá levado os suiços a pronunciar-se maioritariamente, em referendo, «contra a imigração em massa» e a favor da cessação do acordo sobre a livre circulação de pessoas celebrado com a União Europeia? Como se explica a vitória do «sim», quando a situação económica e social suiça é incomparável com a da Europa, onde os discursos populistas anti-imigração têm condições propícias para florescer a cada dia que passa?

Mais do que medo do presente, tudo aponta para que este resultado espelhe o medo do futuro, o medo do que aí vem, o medo de uma União Europeia que é crescentemente encarada como ameaça. De facto, se olharmos para alguns indicadores, esse mesmo medo apresenta-se menos infundado do que poderá parecer à primeira vista. Desde o início da crise financeira, por exemplo, a diferença entre as taxas de desemprego na Suiça e na UE28 acentou-se progressivamente, em desfavor da União (fixando-se hoje em cerca de 7 pontos percentuais, que separam os 10,9% registados na UE dos 3,6% da Suiça). E isto após um período em que Suiça e UE convergiram nesta matéria, tendo-se registado - justamente em 2008 - o valor diferencial mais baixo (3,5 pontos percentuais) do período considerado.

Paralelamente, os fluxos migratórios para a Suiça oriundos da União Europeia foram adquirindo um peso relativo cada vez maior. No total de imigrantes que entraram na Suiça em 2004, os provenientes da UE28 representavam cerca de 50%. Sete anos mais tarde, em 2011, esse contigente valia já mais de metade (60%) no total da imigração registada nesse ano. E se o aumento da imigração proveniente da UE foi essencialmente alimentado por países da Europa do Norte entre 2003 e 2008 (caso da Alemanha e do Reino Unido, no contexto da UE15), a partir dessa data é sobretudo a imigração proveniente do Sul europeu que adquire um significado crescente. Aliás, depois de 2008, regista-se a tendência para a perda de peso relativo da imigração oriunda do Norte europeu, que é compensada - não por acaso - com o aumento da imigração proveniente dos países do Sul.

O que também está em causa no recente referendo suiço é pois, inevitavelmente, um retrato da Europa que temos e que teima em querer insistir no rumo que a conduz ao colapso. É esse retrato, essa antevisão, que terá levado uma parte considerável do eleitorado suiço a pronunciar-se a favor do levantar de muralhas, numa opção que encerra a ironia das ironias: a Europa fortaleza é agora o Magrebe e a África subsariana da Suiça fortaleza que se anuncia.

«O fim da troika, o regresso aos mercados, o programa cautelar... e outros mitos»

«Em Maio termina o período de vigência do Programa de Ajustamento acordado em 2011 entre o governo português e a troika (BCE, FMI e Comissão Europeia). Segundo nos dizem, a intervenção externa aconteceu porque o Estado português deixou de poder financiar-se nos mercados da dívida pública. No entanto, a troika deixa o país com uma dívida ainda maior e sem acesso garantido aos mercados.

«Em Maio termina o período de vigência do Programa de Ajustamento acordado em 2011 entre o governo português e a troika (BCE, FMI e Comissão Europeia). Segundo nos dizem, a intervenção externa aconteceu porque o Estado português deixou de poder financiar-se nos mercados da dívida pública. No entanto, a troika deixa o país com uma dívida ainda maior e sem acesso garantido aos mercados.Para servir esta dívida – isto é, para pagar juros e financiar o reembolso da dívida que vence nos próximos anos – o governo português tem dado a entender que Portugal dispõe de duas alternativas: dispensar qualquer espécie de “ajuda externa”, regressando aos mercados (saída limpa); ou recorrer “apenas” a um programa cautelar. Será que alguma destas alternativas serve os interesses de Portugal?

O insustentável peso da dívida

Na análise realizada no contexto da 8ª e 9ª avaliações do Memorando de Entendimento, o FMI assumia um cenário de sustentabilidade da dívida pública assente nos seguintes pressupostos: um saldo orçamental primário (receitas menos despesas, exceto juros) próximo de 3% do PIB a partir de 2016, um crescimento real do PIB de 1,8% ao ano, uma taxa de inflação de 1,8% e uma taxa de juro dos novos títulos da dívida pública de 3,8%. Neste cenário, a dívida poderia reduzir-se para 60% do PIB em vinte anos, conforme impõe o Tratado Orçamental da UE.

Note-se que o cenário apresentado pelo FMI não corresponde a uma previsão sobre a evolução da economia portuguesa. O que o FMI faz não é mais do que identificar as condições que seriam necessárias para que a dívida pública fosse sustentável. Mas serão essas condições realistas? Vejamos.

Para que a economia portuguesa crescesse a uma taxa real próxima de 2% ao ano seria necessário que a procura interna crescesse ou que a procura externa líquida (exportações menos importações) aumentasse de forma muito acentuada. No entanto:

- O crescimento da procura interna é incompatível com a austeridade orçamental inerente a um saldo orçamental primário de 3%. Além disso, importa ter presente que o elevado nível de endividamento das famílias e das empresas portuguesas, assim como os níveis historicamente elevados de desemprego e emigração, continuarão a limitar por muito tempo os níveis de consumo e de investimento.

- Quanto ao crescimento da procura externa líquida, ela depende não apenas da dinâmica das exportações, mas também das importações. Só num cenário de recessão duradoura é que as importações não voltarão a aumentar – mas esse cenário contradiz a hipótese de crescimento de 2% ao ano. Para que a procura externa líquida aumente o suficiente de modo a compensar o fraco dinamismo do mercado interno e a estabilização das importações seria necessário que se verificasse um salto inaudito nas exportações nacionais (que não estivesse associado a um forte aumento das importações, como acontece no caso da refinação do petróleo, que explica mais de metade do aumento das exportações no último ano).

Importa, também, ter presente que a taxa de inflação ao longo dos últimos meses tem estado próxima de zero – longe, portanto, do valor assumido no cenário do FMI (1,8%). Uma vez que a dívida se expressa em valores nominais, quanto mais lento for o ritmo de subida dos preços, mais difícil se torna pagar a dívida acumulada. A dívida pública não é sustentável e o que vem sendo feito para a conter e reduzir, na verdade, tem vindo a torná-la ainda menos sustentável.

O governo vai aos mercados para ganhar votos

Do ponto de vista financeiro, só é razoável o Estado português financiar-se autonomamente através dos mercados financeiros se existirem investidores dispostos a adquirir títulos de dívida pública em condições de preço (taxa de juro) e prazo (maturidades) razoáveis.

As condições exigidas pelos investidores internacionais dependem de um conjunto de fatores mais ou menos especulativos, onde se destaca a perceção sobre os riscos de incumprimento do Estado português enquanto devedor. A perceção sobre o risco de incumprimento depende, por sua vez, da sustentabilidade da dívida pública e da existência de mecanismos para lidar com situações de falta de liquidez dos Estados.

Até 2010 os investidores internacionais acreditaram que as instituições europeias nunca deixariam um Estado falir, pelo que não se preocupavam muito com a sustentabilidade da dívida pública (apesar de haver sinais de insustentabilidade em alguns países). A partir do início de 2010, depois de se tornarem evidentes os problemas financeiros da Grécia, perante as mensagens equívocas dos governos alemão e francês sobre um eventual incumprimento grego, e face ao forte crescimento das dívidas públicas resultante da crise financeira de 2007/2008, os investidores internacionais passaram a assumir como real a possibilidade de perderem dinheiro com títulos da dívida dos países periféricos da zona euro. O resultado foi a chamada "crise das dívidas soberanas", no contexto da qual as taxas de juro sobre os títulos de dívida pública dos países periféricos da zona euro aumentaram de forma acentuada, impossibilitando os Estados respectivos de se financiarem através dos mercados.

Como é sabido, a forte instabilidade financeira na zona euro durou até ao verão de 2012, quando o presidente do BCE, Mario Draghi, ameaçou utilizar os recursos da instituição que dirige para evitar o aumento dos custos de financiamento dos Estados. A partir daí, as taxas de juro dos mercados de dívida soberana foram caindo, ajudados pela disponibilidade de liquidez financeira (decorrente dos avultados apoios ao sector bancário), pela ausência de alternativas mais atractivas de investimento (devido ao desempenho medíocre da economia europeia) e, mais recentemente, pela instabilidade financeira nas economias emergentes.

Os investidores internacionais, por ora, parecem acreditar que as instituições europeias farão tudo para evitar que qualquer Estado Membro entre em falência. No entanto, apesar da queda acentuada verificada no início de 2014, as taxas de juro dos títulos da dívida pública portuguesa a 10 anos mantêm-se acima dos valores observados antes da "crise das dívidas soberanas", próximo dos 5%. Por outras palavras, apesar das circunstâncias internacionais favoráveis, o custo de financiamento do Estado português através dos mercados mantêm-se muito acima dos valores que, segundo o FMI, garantiriam a sustentabilidade da dívida pública portuguesa – mesmo se ignorarmos que as perspectivas de crescimento e de inflação são muito menos favoráveis do que pressupõe o cenário apresentado pelo FMI.

Significa isto que o governo põe de parte a possibilidade de uma "saída limpa" do programa de ajustamento (isto é, sem recurso a mais empréstimos das instituições europeias)? Não.

O governo poderá optar por uma "saída limpa" com objectivos eleitoralistas. A "saída à Irlandesa" seria apresentada como o reconhecimento da "solidez da situação económica e financeira do país" (ou, por outras palavras, do "sucesso do programa de ajustamento") e como significando "o fim do protectorado". Importa, porém, ter presente que tal opção não aumentaria a margem de liberdade das decisões nacionais, pelo contrário: Portugal continuaria refém de uma dívida asfixiante, financiando-se a taxas de juro patentemente insustentáveis. O resultado mais provável deste processo seria o reconhecimento da necessidade de um segundo resgate dentro de algum tempo, logo que as reservas de tesouraria do Estado português se esgotassem.

Nas condições presentes, o Estado português só conseguirá financiamento (isto é, contrair mais dívida) para pagar juros e amortizar a dívida passada em condições menos insustentáveis através de uma intervenção ainda maior das instituições europeias. É aqui que chegamos ao "programa cautelar".

Programa cautelar: o novo nome do programa da troika

De acordo com os documentos do Mecanismo de Estabilidade Europeu (MEE), a quem cabe financiar e gerir estes programas de financiamento, há duas formas de intervenção previstas: o Precautionary Conditioned Credit Line (PCCL, a versão "suave" do programa cautelar) e o Enhanced Conditions Credit Line (ECCL, ou versão "dura"). Ambos têm sido referidos como "programas cautelares". Na verdade, o primeiro corresponde, de facto, a uma linha de crédito cautelar, enquanto o segundo não se distingue substancialmente de um resgate. As diferenças entre a PCCL e a ECCL são as seguintes:

- O acesso ao PCCL (a versão "suave") pressupõe que os Estados já se financiam nos mercados em condições que asseguram a sustentabilidade da dívida pública. Para além desta condição, o recurso ao PCCL pressupõe que o país apresenta uma posição sustentável das contas externas e um sistema financeiro estável. Caso os Estados cumpram tais condições, o MEE poderá, para além de conceder um empréstimo ao Estado português, participar nas emissões de dívida pública (o chamado "mercado primário"), adquirindo até 50% da dívida emitida, para reduzir o risco de uma emissão mal sucedida. Isto significa que o Estado pode financiar-se através dos mercados, ainda que de forma assistida.

- O ECCL (a versão "dura") está previsto para países que não cumpram alguma das condições para aceder ao PCCL. Neste caso, a intervenção do MEE faz-se através de um empréstimo, ficando o Estado em causa obrigado a adotar "medidas corretivas". Esta solução dispensa, no imediato, o recurso ao financiamento através dos mercados por parte do Estado durante o período de duração do programa.

A forma vaga e até ambígua como estão redigidos os documentos oficiais do MEE, associada à incerteza sobre a evolução da situação económica e financeira, não permitem antecipar qual a solução que as instituições europeias e o governo português quererão adoptar, caso seja posta de lado a hipótese de uma "saída limpa". Tudo dependerá da evolução económica e financeira até lá, bem como da flexibilidade com que forem interpretados os critérios atrás descritos.

Se as seguintes condições se verificarem até Abril será mais provável a negociação de um PCCL (a versão "suave" de um programa cautelar):

- Os indicadores macroeconómicos não se degradam;

- As taxas de juro da dívida a 10 anos nos mercados secundários mantêm-se em torno ou abaixo de 5%;

- O Estado português emite dívida a 10 anos através de um leilão aberto (em vez de uma operação contratada com um sindicato bancário, como aconteceu em Fevereiro de 2014), obtendo taxas de juro em torno ou abaixo de 5%; e

- Não são dados sinais de fragilidade do sistema bancário até Maio.

De facto, do ponto de vista político, para o governo português seria mais vantajoso o PCCL (a versão "suave" do programa cautelar) do que o ECCL (a versão "dura"): o acesso ao PCCL seria apresentado como a opção que implica "menos interferência externa" e como um "reconhecimento esforços dos portugueses" por parte das instituições europeias.

Do ponto de vista das condições de financiamento do Estado, o PCCL seria distinto do ECCL caso o governo optasse por solicitar ao MEE a intervenção no mercado primário de dívida, em vez de se limitar a solicitar um empréstimo. A disponibilidade do MEE para intervir no mercado primário permitiria ao Estado português financiar-se (pelo menos parcialmente) junto de investidores internacionais, o que poderia ajudar a atrair outros investidores no futuro, facilitando o financiamento por esta via. No entanto, é expectável que as condições exigidas pelos investidores internacionais para adquirir títulos da dívida portuguesa seriam menos favoráveis às que estariam associadas a um simples empréstimo do MEE ao Estado Português.

Nesse sentido, só num cenário de queda muito significativa dos juros a opção pelo PCCL (a versão "suave") poderia revelar-se mais vantajosa do ponto de vista financeiro para o país do que o acesso ao ECCL (a versão "dura"). Haverá quem argumente que o PCCL seria preferível na medida em que implicaria menor interferência externa nas decisões nacionais. No entanto, o acesso a qualquer um dos tipos de programa pressupõe sempre a negociação de um novo Memorando de Entendimento, acarretando condicionalidades sobre as políticas nacionais. Num caso ou noutro, tratar-se-á sempre de impor reduções substanciais e permanentes de despesa – ou seja, a delapidação da educação, da saúde e da protecção social públicas.

Em resumo, por razões eleitoralistas, o governo preferirá uma "saída limpa" a um programa cautelar e, caso opte pelo segundo, preferirá uma "versão suave" a uma "versão dura" do programa. Mas as alternativas que são preferíveis para o governo são também as mais desajustadas do ponto de vista financeiro: os juros mais elevados acabariam por traduzir-se mais tarde em austeridade reforçada. As escolhas para o governo parecem estar reduzidas a isto: austeridade auto-imposta ou austeridade assistida.

As alternativas à destruição do Estado Social, dos direitos laborais e da democracia portuguesa

A inversão do caminho da devastação social e económica não passa nem por uma "saída limpa" nem por um programa cautelar. Portugal precisa de uma reestruturação da dívida pública portuguesa que seja consentânea com uma política de relançamento do emprego, de valorização do trabalho e de restabelecimento dos direitos que asseguram uma sociedade decente. Tal restruturação implica: um significativo corte sobre o capital em dívida, da ordem dos 50% a 60% (isentando os pequenos aforradores e instituições públicas); uma extensão das maturidades (no mínimo 40 anos) e taxas de juro indexadas ao ritmo de crescimento económico.

Não podemos aceitar a perpetuação de Memorandos de Entendimento que empobrecem a economia, a sociedade e a democracia – e que não resolvem os desequilíbrios macroeconómicos, nem os problemas estruturais que estão na base da crise da zona euro. A solução para a disfuncionalidade da União Económica e Monetária europeia não passará pela destruição dos princípios democráticos e dos direitos sociais e laborais que levaram décadas a construir.»

(Comunicado do Congresso Democrático das Alternativas, ontem divulgado)

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014

Quem é realista?

Graças ao sublinhado de Vítor Dias, tomei conhecimento dos interessantes dados do último Eurobarómetro, que também creio que passou desapercebido entre nós no final do ano passado. Mais de 40% dos que por aqui vivem não concorda com a UEM realmente existente, tendo por base um euro que destrói toda a possibilidade de cooperação europeia, apesar do, ou por causa do, consenso das elites que pensam em ajustamentos de vinte anos para os outros, o tal façam força que eu gemo tão típico em países socioeconomicamente fracturados. Quase 80% acha que a sua voz não conta na UE. E não conta mesmo.

É por estas e por outras que atirar para a escala europeia, para a mirífica reforma da arquitectura institucional do euro, as possibilidades do progresso tem como um dos principais efeitos perversos acentuar a sabedoria popular de que isto no fundo não depende de nós. Dado que as pessoas não são parvas, se isto não depender de nós, para quê incorrer nos custos da mobilização na única escala que está com realismo disponível e que é a nacional? Mais um contributo para a desmobilização. O optimismo da vontade não se pode desligar da análise concreta da situação concreta, já diziam os clássicos.

É por estas e por outras que atirar para a escala europeia, para a mirífica reforma da arquitectura institucional do euro, as possibilidades do progresso tem como um dos principais efeitos perversos acentuar a sabedoria popular de que isto no fundo não depende de nós. Dado que as pessoas não são parvas, se isto não depender de nós, para quê incorrer nos custos da mobilização na única escala que está com realismo disponível e que é a nacional? Mais um contributo para a desmobilização. O optimismo da vontade não se pode desligar da análise concreta da situação concreta, já diziam os clássicos.

quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014

Ajustem-se

“O ajustamento vai durar 20 anos. Demorando 20 anos, todos vão ser chamados à responsabilidade.” Esta ideia de Guilherme de Oliveira Martins é para levar a sério? Não? Sim? Não, se for entendida como uma previsão. Oliveira Martins, como qualquer pessoa, não tem dons divinatórios: o tal “simplesmente não sabemos” é uma das coisas mais

sensatas que podemos dizer face à incerteza radical do longo prazo. Sim, se a ideia for entendida, e é por aqui que devemos ir,

como uma aposta política, representativa do melhor planeamento das elites nacionais que não querem pensar fora dos termos da UEM e dos seus ditames de austeridade, com retórica das gorduras ainda à mistura. A ideia, com base em hipóteses heróicas, expostas pelo Ricardo no post abaixo, sobre crescimento, saldo orçamental primário e taxas de juro, é chegar, em meados da década de trinta, a uma dívida de 60% do PIB, um número mágico. Antes disso, espera-se, talvez, que o centro europeu tenha pena de um país, uma região seria mais apropriado, que está disposto a tudo e aligeire o fardo em troca de mais controlo externo e do esvaziamento total da soberania, que as relações internacionais são como são feitas. É este o plano? Parece que sim.

Na entrevista, onde diz coisas sensatas na sua área de actuação, Oliveira Martins ainda consegue dizer insensatamente que a UEM é um factor de estabilidade face às turbulências financeiras e monetárias, usando agora o exemplo de outros semiperiféricos. A Islândia também já serviu o discurso convencional no início da crise. Sabemos que apesar de todas as dificuldades, os Estados soberanos têm mais ferramentas na sua caixa de política económica. A nossa está vazia para efeitos de progresso. De resto, quanta mais turbulência interna é necessária para sabermos que a UEM foi, é e será parte dos nossos problemas? Um país estagnado há bem mais de uma década, com uma das piores performances do mundo, a taxa de desemprego duradouramente próxima do dobro do máximo histórico antes do euro, uma banca presa por fios, um país prestes a sentir os efeitos renovados de uma crise do capital financeiro sem controlos? Mais vintes anos disto, do tal ajustamento, é o melhor que o melhor pensamento dos consensos centrais consegue apresentar? Parece que sim. Ajustem-se.

Na entrevista, onde diz coisas sensatas na sua área de actuação, Oliveira Martins ainda consegue dizer insensatamente que a UEM é um factor de estabilidade face às turbulências financeiras e monetárias, usando agora o exemplo de outros semiperiféricos. A Islândia também já serviu o discurso convencional no início da crise. Sabemos que apesar de todas as dificuldades, os Estados soberanos têm mais ferramentas na sua caixa de política económica. A nossa está vazia para efeitos de progresso. De resto, quanta mais turbulência interna é necessária para sabermos que a UEM foi, é e será parte dos nossos problemas? Um país estagnado há bem mais de uma década, com uma das piores performances do mundo, a taxa de desemprego duradouramente próxima do dobro do máximo histórico antes do euro, uma banca presa por fios, um país prestes a sentir os efeitos renovados de uma crise do capital financeiro sem controlos? Mais vintes anos disto, do tal ajustamento, é o melhor que o melhor pensamento dos consensos centrais consegue apresentar? Parece que sim. Ajustem-se.

terça-feira, 11 de fevereiro de 2014

Ir aos mercados para ganhar eleições

De acordo com o cenário apresentado pelo FMI nas 8ª e 9ª avaliações, para que a dívida pública portuguesa fosse sustentável seria necessário:

- um saldo orçamental primário próximo de 3% do PIB a partir de 2016

- um crescimento real do PIB de 1,8% ao ano

- uma taxa de inflação de 1,8% e

- uma taxa de juro dos novos títulos da dívida pública de 3,8%.

Agora, vejamos. Uma taxa de crescimento real do PIB próxima de 2% ao ano exigiria que a procura interna crescesse ou que a procura externa líquida (exportações – importações) aumentasse de forma muito acentuada. No entanto:

- O crescimento da procura interna é incompatível com a austeridade orçamental inerente a um saldo orçamental primário de 3%. Além disso, o elevado nível de endividamento das famílias e das empresas portuguesas, e os níveis historicamente elevados de desemprego e emigração, continuarão a limitar por muito tempo os níveis de consumo e de investimento.

- Quanto ao crescimento da procura externa líquida, ela depende não só da dinâmica das exportações, mas também das importações. Só num cenário de recessão duradoura é que as importações não voltarão a aumentar – mas esse cenário contradiz a hipótese de crescimento de 2% ao ano. Para que a procura externa líquida aumente o suficiente para compensar o fraco dinamismo do mercado interno e a estabilização das importações seria necessário que se verificasse um salto inaudito nas exportações nacionais.

Ou seja, nas circunstâncias atuais, é pouco credível a taxa de crescimento anual do PIB assumida pelo FMI. Para além disso, a taxa de inflação ao longo dos últimos meses tem estado próxima de zero – longe, portanto, do valor assumido no cenário do FMI (1,8%). Uma vez que a dívida se expressa em valores nominais, quanto mais lento for o ritmo de subida dos preços, mais difícil se torna pagar a dívida acumulada.

Graças às intervenções do BCE e à instabilidade financeira nas economias emergentes, as taxas de juro dos títulos da dívida pública na zona euro caíram de forma acentuada desde o início de 2014. Ainda assim, as taxas de juro dos títulos da dívida pública portuguesa a 10 anos mantêm-se acima dos valores observados antes da ‘crise das dívidas soberanas’, em torno dos 5% (5,11% na emissão de hoje).

Por outras palavras, apesar das circunstâncias internacionais favoráveis, o custo de financiamento do Estado português através dos mercados mantêm-se muito acima dos valores que, segundo o próprio FMI, seriam necessários para garantir a sustentabilidade da dívida pública portuguesa. Se recordarmos que, além disso, as perspectivas de crescimento e de inflação são muito menos favoráveis do que pressupõe o cenário apresentado pelo FMI, percebemos a insustentabilidade das taxas de juro que estão a ser cobradas pela dívida pública portuguesa.

Não obstante, o governo resolveu ‘ir aos mercados’ buscar dinheiro para pagar uma dívida impagável, com custos de financiamento cada vez menos sustentáveis. E parece estar disposto a fazê-lo novamente, empurrando os problemas com a barriga, enquanto der. Um dia destes vamos todos perceber que o buraco em que nos meteram está mais fundo. Até lá o governo vai fazendo a festa, na expectativa de que renda votos.

- um saldo orçamental primário próximo de 3% do PIB a partir de 2016

- um crescimento real do PIB de 1,8% ao ano

- uma taxa de inflação de 1,8% e

- uma taxa de juro dos novos títulos da dívida pública de 3,8%.

Agora, vejamos. Uma taxa de crescimento real do PIB próxima de 2% ao ano exigiria que a procura interna crescesse ou que a procura externa líquida (exportações – importações) aumentasse de forma muito acentuada. No entanto: