quarta-feira, 31 de julho de 2019

Veja lá se percebe

A proposta do CDS, que teve todo o destaque mediático, só pode ser resumida em modo jovem conservador de direita. Tudo bem nasalado é então assim: se não tem o chamado mérito para entrar no ensino superior público, não faz mal, os papás compram-lhe o lugar no ensino superior público; o menino já tem idade para saber a grande lição dos negócios estrangeiros do Paulo: tudo se compra e tudo se vende.

Sim, veja lá se percebe de uma vez por todas: o mérito e o dinheiro são uma e a mesma coisa. Olhe para o tio Soares dos Santos, o herdeiro do tio Alexandre, a falar de meritocracia ou para a tia Amorim a falar de moral; sim, é a que tem por mão o nosso Adolfo, que trabalha tanto, o coitado; da Galp ao nosso programa eleitoral, deve ser uma canseira.

De resto, foi para chegar aqui que o tio Pedro criou, em 2014, o estatuto do estudante internacional, tornando o ensino superior público num negócio estrangeiro a preços ditos de mercado. O máximo da sofisticação reformista neoliberal, sei lá.

terça-feira, 30 de julho de 2019

O aumento do salário mínimo era o diabo

A fixação de uma meta de médio prazo para o valor do SMN não se fez sem resistências, internas e externas. No programa eleitoral da Coligação Portugal à Frente o tema era tratado com reserva: PSD e CDS propunham-se "determinar as condições de evolução do salário mínimo nacional" em função da "evolução da produtividade do trabalho". Já em 2016, nas habituais recomendações anuais dirigidas a Portugal, o Conselho Europeu alertava para os riscos do aumento do salário mínimo, que poderia "comprometer as perspetivas de emprego e competitividade".

Dizia-se que o aumento do salário mínimo iria impedir a criação de emprego, pôr em causa a competitividade externa das empresas portuguesas e impedir o crescimento dos salários dos trabalhadores com rendimentos medianos. Em breve, afirmavam os mais relutantes, a maioria dos trabalhadores estariam a ser pagos pelo nível mais baixo permitido por lei.

Como mostra o relatório Salário Mínimo Nacional - 45 Anos Depois, recentemente publicado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, não foi isto que aconteceu.

Excerto do meu texto no DN de hoje.

Dizia-se que o aumento do salário mínimo iria impedir a criação de emprego, pôr em causa a competitividade externa das empresas portuguesas e impedir o crescimento dos salários dos trabalhadores com rendimentos medianos. Em breve, afirmavam os mais relutantes, a maioria dos trabalhadores estariam a ser pagos pelo nível mais baixo permitido por lei.

Como mostra o relatório Salário Mínimo Nacional - 45 Anos Depois, recentemente publicado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, não foi isto que aconteceu.

Excerto do meu texto no DN de hoje.

segunda-feira, 29 de julho de 2019

Só há visão de classe?

Depois de ter ido ao Douro dar graxa à classe dominante local, em versão eterno feminino, a jornalista Luísa Oliveira deslocou-se ao Alentejo para mais uma “reportagem” de apologia do porno-riquismo. Neste quadro mental, o território nacional não passa de uma imensa acumulação de mercadorias para consumo conspícuo de uma elite: “acompanhem-nos por uma longa viagem por dois Alentejos: o requintado, mais charmoso e dinâmico, e o tradicional, mais tosco e autêntico”.

É este estilo publicitário de agência de viagens que passa por jornalismo hoje em dia? Estou certo que muitos jornalistas da Visão dirão que não. O problema é que, desgraçadamente, o jornalismo está mesmo em crise, sendo cada vez menos autónomo face às lógicas do capital dominante. Como acontece num número crescente de esferas da vida, também os bens internos a esta importante prática estão a ser corroídos.

Uma semana depois, no último número, a Visão oferece-nos um clássico do porno-riquismo, em versão suplemento imobiliário, confirmando que a base material desta imoralidade está no nexo imobiliário-finança-turismo. Este nexo coloniza todo o espaço, anulando uma certa separação, que existia na boa imprensa, entre publicidade e jornalismo. Pergunta-se ao leitor se quer comprar um apartamento de sete milhões e tal e, em linha com os interesses perversos da especulação imobiliária, garante-se que esta bolha é eterna. Como sabemos da história económica, não há melhor sinal de uma bolha que rebentará do que esta convenção a-histórica, alimentada por míopes interesses pecuniários que agem sempre como se a história tivesse acabado.

Não julguem que a Sábado é melhor. Como vai sendo habitual, esta revista dedicou-se recentemente a glamourizar a destruição da costa alentejana pelos mais ricos. Estes colonizam tudo. Numa reportagem toda apologética dos refúgios dos ricos, ficámos a saber que “até o designer Philipe Starck come frango assado” na zona de Melides. Os dois Alentejos, o charmoso e o tosco, fundem-se, no fundo. E eles comem tudo.

Já que a fronteira entre jornalismo e imprensa cor-de-rosa também foi apagada, vale a pena convocar a chamada Cinha Jardim. Em linha com Jorge Jardim e com Maria de Fátima Bonifácio, esta igualmente odiosa figura resume a visão de classe, tingida de racismo, de que também é feito o porno-riquismo (do jovem conservador de direita):

Enfim, os cacos deste modelo serão apanhados mais à frente pelo mesmo povo que trabalha por baixos salários a servi-lo. Pouco interessa. A classe que trabalha já não é visível nesta imprensa. Voltará a sê-lo, não duvidem, mas só quando voltar a meter medo aos ricos.

domingo, 28 de julho de 2019

sábado, 27 de julho de 2019

Há quem tenha saudades dos exames a la Crato

A recente notícia assinada por Clara Viana, no Público, que dá conta do «escândalo» de ter saído no Exame de Português do 12º um excerto de «Os Lusíadas» que não constava do programa da disciplina, é bem reveladora da persistência, entre nós, de uma conceção limitada e empobrecedora da educação e do ensino.

Achar-se que um exame se deve restringir aos conteúdos concretos abordados durante as aulas, evitando tudo o que possa ir além da simples memorização e da reprodução estática de matérias lecionadas é recusar que a aprendizagem deve sobretudo visar o desenvolvimento da capacidade para compreender, interpretar, relacionar e resolver novas situações e novos problemas, com os conhecimentos e as competências adquiridas. Isto é, que o principal objetivo do processo de ensino e aprendizagem é, fundamentalmente, o de ensinar a pensar.

Fez portanto bem o IAVE em assinalar de novo, na resposta ao Público, a alteração em curso do modelo de elaboração dos exames, mais orientado para «avaliar a capacidade dos alunos de demonstrar “capacidades de interpretação” em vez de mera reprodução de conhecimentos». Isto é, de romper com uma conceção de ensino essencialmente centrada no treino da memorização, da qual Nuno Crato foi um dos maiores expoentes, e que conduziu à sobrevalorização dos exames e à subordinação perversa dos processos de ensino e aprendizagem à sua realização.

Adenda: Esta «notícia», adequada à silly season, trouxe-me à memória o insólito método de avaliação adotado, no final dos anos oitenta, por um docente de uma prestigiada universidade portuguesa, responsável por uma cadeira de pedagogia, frequentada por alunos de diversos cursos (História, Geografia, Filosofia, Línguas e Literaturas, etc.). Como numa espécie de construção lego, os exames eram elaborados a partir de uma bateria imutável de questões previamente constituída. Aos temas tratados nas aulas correspondiam, nas provas, as respetivas questões.

Conhecendo o método, que se repetia ano após ano - e o universo de perguntas possíveis - os alunos tratavam de levar para o exame as respostas já redigidas a todas as questões (partilhadas por alunos de anos anteriores), dedicando o tempo da prova a transcrever as respostas certas na ordem certa para as folhas timbradas da Faculdade. O mistério, que ninguém tinha contudo propriamente interesse em desvendar, era o de saber como diacho se «produziam», naquelas condições, as diferentes classificações obtidas pelos alunos.

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Apelo a pensar para lá do capitalismo

Imaginar utopias reais é uma componente central de uma agenda intelectual ampla que pode ser designada por ciência social emancipatória. A ciência social emancipatória procura gerar conhecimento científico relevante para um projecto colectivo que desafie várias formas de opressão humana. Ao designá-la por ciência social, ao invés de lhe chamar simplesmente crítica social ou filosofia social, reconhece-se a importância para esta tarefa do conhecimento científico sistemático acerca do modo como o mundo funciona. A palavra emancipatória identifica um propósito moral na produção de conhecimento - a eliminação da opressão e a criação de condições para o florescimento humano. E a palavra social implica acreditar que a emancipação humana depende da transformação do mundo social e não apenas da vida interior das pessoas.

Erik Olin Wright, Envisioning Real Utopias, Verso, 2010, p. 10. Minha tradução.

O Centro de Estudos Sociais (CES) decidiu em boa hora homenagear o sociólogo Erik Olin Wright (1947-2019) com uma conferência internacional em torno do seu importante legado intelectual. Apela-se à submissão de comunicações.

Olin Wright foi um dos mais importantes sociólogos norte-americanos das últimas décadas, tendo sido presidente da American Sociological Association e influenciado uma parte da agenda científica do CES, com o qual de resto colaborou. Os seus trabalhos inspiraram pelo menos dois grandes projetos colectivos internacionais por si liderados: um sobre as classes sociais no capitalismo e o outro precisamente sobre utopias reais.

Sobre o primeiro, José Manuel Mendes e Elísio Estanque, por exemplo, escreveram um livro importante sobre classes e desigualdades sociais em Portugal que nele se inscreveu. Sobre o segundo, diria apenas que o livro acima citado foi a síntese de uma série de trabalhos sobre várias dimensões do que poderia ser uma utopia institucionalmente viável, baseada no melhor conhecimento disponível.

Embora não goste particularmente da palavra utopia e discorde de algumas das suas conclusões institucionais, demasiado influenciadas por um socialismo de mercado marcado pela teoria da escolha racional, o que é diferente de um socialismo com mercados mais atento à diversidade de motivações humanas, não conheço melhor esforço neste campo depois de 1989.

quinta-feira, 25 de julho de 2019

Libra - como o Facebook quer controlar o mundo

Há algumas semanas, o Facebook anunciou a intenção de criar uma nova criptomoeda, a Libra, para servir de meio de pagamento digital global. No Livro Branco entretanto divulgado, a Libra é apresentada como “uma moeda global simples capaz de dar poder a milhões de pessoas”, projetada para que seja “tão fácil enviar dinheiro como enviar um e-mail”, sendo o seu valor de mercado indexado a um cabaz de moedas tradicionais (como o dólar ou o euro). Embora existam já 28 empresas envolvidas no projeto, entre as quais a Visa, Mastercard, Paypal, Vodafone, eBay, Uber e Spotify, é o Facebook que o tem liderado desde o início.

A intenção foi anunciada por David Marcus, líder do projeto, como forma de aumentar a utilidade – e, forçosamente, a necessidade – do Facebook no nosso dia-a-dia. Marcus esclareceu que o objetivo da Libra é ser “um importante meio de troca, uma moeda digital de alta qualidade” capaz de ser usada “sem limite de fronteiras, para pagamentos do dia-a-dia, pequenas transações e outros tipos de operações.” O empresário fez ainda questão de se distanciar das outras criptomoedas – a Libra funcionará como dinheiro e não como mero “ativo ou veículo de investimento”, como a Bitcoin e outras moedas digitais. “Quando um sistema de pagamentos digital como este for possível, creio que poderão ocorrer profundas mudanças”, concluiu.

Não estará enganado: é de mudanças profundas que falamos quando se trata de criar uma moeda digital pronta a ser utilizada pelos 2,5 mil milhões de utilizadores do Facebook (um terço da população mundial). Não por acaso, Marcus já teve de comparecer numa audição no Senado norte-americano, onde se levantaram várias questões relacionadas com a segurança e a estabilidade da nova moeda digital.

Mas o que está realmente em causa com a Libra? Vamos por partes: tradicionalmente, qualquer moeda implica a existência de autoridades políticas – governos – com legitimidade social suficiente para assegurar a aceitação da moeda como meio de pagamento e garantir o seu valor, como escreveu o Alexandre Abreu. Uma vez que à emissão da Libra não corresponde nenhum estado soberano, o seu valor é apenas convencional.

Isto levanta o primeiro problema, já que nem o Facebook, nem nenhuma outra empresa privada, possui a liquidez necessária para garantir a estabilidade da moeda. Um dos maiores riscos da Libra prende-se com o facto de que, estando sujeita a movimentos especulativos ou a simples oscilações dos mercados, nenhuma das empresas envolvidas terá reservas monetárias suficientes para garantir o valor da moeda. Isto significa que em caso de uma crise de confiança, se quisermos evitar um colapso financeiro semelhante ao de 2008, os governos terão de intervir. Não podemos prever os custos de um resgate público deste tipo, mas a jurista Katharina Pistor alerta para o facto de que “é fácil imaginar um cenário em que resgatar a Libra poderia requerer mais liquidez do que qualquer Estado tem capacidade de fornecer. Recordemos a Irlanda após a crise financeira de 2008. Quando o governo anunciou que assumiria as dívidas do setor bancário privado, o país mergulhou numa crise de dívida soberana. Ao lado de um colosso como o Facebook, vários estados-nação poderiam acabar na mesma situação que a Irlanda.”

A essência do problema é o risco sistémico – o Facebook estará sujeito a todos os riscos do setor financeiro, e resgatá-lo pode implicar medidas e quantias sem precedentes. Daí que a democrata Maxine Waters, líder do Comité de Serviços Financeiros do Congresso norte-americano que pediu mais tempo para avaliar o caso, tema que “se os planos do Facebook se concretizarem, a empresa e os seus parceiros deterão um enorme poder económico, capaz de desestabilizar moedas e governos”.

Mas os problemas não acabam aqui: é que, ao passar a intermediar as nossas transações financeiras, o Facebook passará a ter acesso a toda a informação sobre os padrões de consumo e os rendimentos dos utilizadores, podendo cruzá-la com os dados que já possui sobre os nossos “gostos”, preferências, redes de amigos, o que escrevemos, os sítios que visitamos, entre outros. Alguns analistas consideram que no centro desta operação está a hipótese de recolha de enormes quantidades de dados, o “petróleo dos dias de hoje”, como já foi apontado pela The Economist.

O Facebook já desenvolveu uma aplicação própria, a Calibra (descrita aqui), uma espécie de “carteira digital” que armazena as moedas de cada utilizador, bem como as chaves criptográficas necessárias para lhes aceder (garantindo, assim, que quem perde a sua password ou telemóvel não fica sem o dinheiro). Na prática, cada carteira permite ter acesso a informação sobre o poder de compra e o tipo de transações da pessoa em questão – se multiplicarmos a informação pelos milhares de milhões de utilizadores da rede social, percebemos o alcance do poder que lhe está associado. Se a informação é o petróleo dos nossos dias, o Facebook encontrou a sua maior reserva mundial.

A centralização da informação nas mãos de um gigante tecnológico como o Facebook permite a sua utilização para operações de publicidade dirigida, com o intuito de manipular os nossos padrões de consumo e moldar as nossas escolhas – como avisa Francisco Louçã, “os estrategos do Facebook imaginam aqui um modo de consumo obsessivo e gerador de uma patologia de dependências mercantilizáveis. O FB e os seus outros modos de comunicar querem ser a bolha onde todos respiramos.”

Além disso, com o controlo sobre um meio de pagamento que pretende estabelecer-se a nível global, o Facebook torna-se um gigante financeiro, responsável não apenas pela utilização da moeda mas ainda pela gestão de crédito. Assemelha-se a ficção, mas parece ter vindo para ficar – o Facebook assume o papel da multinacional Evil Corp, da série norte-americana Mr. Robot, agregando ainda mais informação sobre todos os aspetos da nossa vida e reforçando o seu poder de vigilância e controlo sobre as sociedades, capaz de moldar escolhas que vão dos produtos que compramos aos candidatos em que votamos. “Confiem em nós” foi a expressão mais repetida por David Marcus ao longo da audição no Senado. Soa a um bom sinal?

quarta-feira, 24 de julho de 2019

Tempo de morrer

Morreu uma das personagens míticas do filme Blade Runner (1982), de Ridley Scott, inspirado no livro de Philip K. Dick Será que os andróides sonham com ovelhas eléctricas? (1968).

Apesar de achar que todos já viram o filme, não vou contar a sua história. É possível dizer que trata da angústia e do medo dos escravos ao viverem todos os dias sob o terror do seu tempo finito, de serem algo que não viveram, de viverem algo que lhes foi imposto como seu, até ao último dia das suas vidas. No fundo, algo muito de humano.

A última deixa do personagem no filme é premonitória de todos nós:

"Eu vi coisas em que vocês pessoas nunca acreditariam. Naves de ataque em chamas no ombro de Orion. Vi raios C brilharem no escuro perto das Portas de Tannhauser. Todos esses momentos ficarão perdidos no tempo, como lágrimas na chuva. Tempo de morrer".A revolta violenta que levam a cabo, em nada se assemelha à violência que lhes foi imposta, com essa espada sob as suas vidas. Assim um pouco como aquele poema de Bertold Brecht, glosado à exaustão no livro Violência de Slavoj Zizek.

A única fuga desse fim é dada por um estranho amor entre dois mundos aparentemente intocáveis, unificados quando um deixa de ser a peça do sistema repressivo do pensamento e o outro decide aceitar as emoções. No fundo, ambos deixam-se levar nas emoções. Fogem do sistema para viver o tempo que lhes resta, deixando como rasto perdido um unicórnio de prata. Uma utopia?

E isso fez-me pensar em muitas coisas.

Mas como aqui se escreve sobretudo sobre economia, fez-me pensar nesta maldição da economia portuguesa em que os seus habitantes parecem condenados a ter de viver em baixa condição porque, no dia em que pensam que podem finalmente viver - investindo e consumindo e arejando a sua vida - assistem à subida do défice externo que os arrasta de novo para a derrota do afundamento na depressão.

É assim devido a um tipo de especialização produtiva e a um enquadramento institucional económico-cambial que o impede de deixar de ter uma das maiores dívidas externas internacionais que, nada se fazendo, reproduz e agrava esse condicionamento. E quem fala em dívida, fala em dependência. Em escravos.

Esta maldição precisa de ter uma resposta que não passe pela austeridade. Porque a austeridade é a depressão, o desemprego e a reprodução da pobreza. E é a forma de transferir rendimento dos cidadãos pobres, pobres trabalhadores, para quem pode e sabe viver da livre circulação de capitais.

Tempo de morrer. Ou de voltar a viver.

terça-feira, 23 de julho de 2019

Não se desiste de pensar Bonifácio: a ratoeira

O artigo racista de Maria de Fátima Bonifácio gerou uma saudável reacção anti-racista, incluindo um apelo legítimo à chamada mão direita do Estado democrático, em nome da defesa das liberdades democráticas, que naturalmente implicam limites e exclusões. Até aqui tudo muito bem.

Os problemas começam na hipótese perversa: um dos efeitos do artigo, ou até mesmo um dos seus propósitos, foi o de gerar reacções favoráveis a políticas identitárias paupérrimas, feitas para favorecer a extrema-direita. Falo da racialização do Censos e de medidas favoráveis a quotas raciais.

Se a racista Maria de Fátima Bonifácio é contra a racialização do Censos e contra as quotas, então a boa posição anti-racista é ser reactivamente a favor. Há quem tenda a pensar assim, ou seja, quem por vezes deixe que as suas posições sejam automaticamente definidas pelo inimigo.

Basta atentar também nos chamados temas europeus: são a favor da UE e do Euro porque diz que as extremas-direitas são contra. A integração europeia e as extremas-direitas são literalmente duas faces da mesma moeda. Assim se esvaziam e destroem esquerdas por todo o lado, da Grécia ao Reino Unido.

Espero que por cá as esquerdas, que têm no seu activo a ausência de extrema-direita, não caiam nesta ratoeira intelectual e política. E espero que aqueles que nela caíram consigam rapidamente escapar.

segunda-feira, 22 de julho de 2019

E se a Europa tivesse uma política comum para acolher refugiados?

De acordo com dados recentes, os países europeus acolheram cerca de 1 milhão de refugiados entre 2015 e 2017, passando a 2 milhões o número médio de refugiados a residir na Europa neste período. Com uma população a rondar os 525 milhões, existem portanto na Europa cerca de 19 refugiados por 5 mil habitantes.

De acordo com dados recentes, os países europeus acolheram cerca de 1 milhão de refugiados entre 2015 e 2017, passando a 2 milhões o número médio de refugiados a residir na Europa neste período. Com uma população a rondar os 525 milhões, existem portanto na Europa cerca de 19 refugiados por 5 mil habitantes.Quando aferido nas regiões mais próximas, este indicador ilustra bem o exíguo contributo do literalmente velho continente europeu para acolher a recente vaga de pessoas que enfrentam o risco da morte para fugir da guerra, de perseguições e da miséria. De facto, neste mesmo período são cerca de 98 os refugiados por cada 5 mil habitantes no Médio Oriente, e cerca de 25 no norte de África. Apenas os países do leste europeu não membros da UE assumem um valor mais baixo, na ordem dos 6 refugiados por 5 mil habitantes.

As diferenças a este nível tornam-se aliás mais evidentes quando se compara a repartição da população residente nestas regiões com a percentagem de refugiados que cada uma acolheu entre 2015 e 2017. A Europa, onde reside cerca de 40% da população total considerada, acolhe 20% dos refugiados. O Médio Oriente, que acolhe cerca de 65% do total de refugiados que se deslocaram para estas áreas do globo, representa apenas 25% da população que nelas reside.

As discrepâncias não se ficam todavia por aqui. Quando se olha para a distribuição do contingente de refugiados acolhidos pela União Europeia, assiste-se a uma distribuição profundamente díspar, reveladora da completa ausência de uma política comum nesta matéria.

Países como a Suécia (com 108 refugiados por cada 5 mil habitantes), Malta (84), Áustria (54) e Chipre (49), por exemplo, registam níveis de acolhimento bem acima da referida média europeia (19 refugiados por 5 mil habitantes). Ao mesmo tempo que 12 dos 28 países membros recebem menos de 3 refugiados por 5 mil habitantes. Aliás, a Alemanha, a França e a Suécia concentram, só por si, quase 2/3 do número médio de refugiados registado entre 2015 e 2017 (quando estes países representam apenas cerca de 1/3 da população residente na UE).

Países como a Suécia (com 108 refugiados por cada 5 mil habitantes), Malta (84), Áustria (54) e Chipre (49), por exemplo, registam níveis de acolhimento bem acima da referida média europeia (19 refugiados por 5 mil habitantes). Ao mesmo tempo que 12 dos 28 países membros recebem menos de 3 refugiados por 5 mil habitantes. Aliás, a Alemanha, a França e a Suécia concentram, só por si, quase 2/3 do número médio de refugiados registado entre 2015 e 2017 (quando estes países representam apenas cerca de 1/3 da população residente na UE).Ou seja, para que existisse uma resposta proporcional e equitativa dos 28 Estados membros no acolhimento de refugiados (considerando a população residente em cada um deles), países como a Espanha, Polónia e Reino Unido deveriam ter acolhido, para além dos que efetivamente receberam, um número de refugiados superior a cem mil, permitindo assim reduzir os níveis de acolhimento registados, por exemplo, em países como a Alemanha e a Suécia (em cerca de menos 350 mil e menos 178 mil, respetivamente), no período considerado.

Ou seja, em flagrante e indisfarçável contraste com a recorrente proclamação da defesa intransigente dos «valores europeus», da solidariedade europeia e dos direitos humanos, a UE28 não só regista índices de acolhimento que ficam muito aquém dos verificados na maior parte dos países do Médio Oriente e do norte de África como se releva, a nível interno, manifestamente incapaz de adotar uma política coerente, concertada e consequente de acolhimento de refugiados.

Há perguntas que não se fazem

Ao longo de todo o século XIX, as estatísticas raciais alimentam a obsessão racial dos Estados Unidos (…) As diversas investigações, designadamente as conduzidas pelo Instituto Nacional dos Estudos Demográficos [francês], sobre discriminações face à habitação, à polícia, à justiça, ao emprego ou à escola mostram, contudo, que é possível produzir medidas precisas sobre as discriminações mesmo sem institucionalizar categoria raciais. Uma institucionalização que, nos Estados Unidos, transformou o recenseamento numa catadupa de reivindicações identitárias e de concorrências entre comunidades. Uma fonte de debates sem fim para resultados medíocres.

Excertos do (in)formativo artigo – “Qual é a sua raça?” – de Benoit Bréville no Le Monde diplomatique – edição portuguesa deste mês. O chefe de redacção do jornal francês expõe as origens e as dinâmicas históricas racistas por detrás de uma pergunta manifestamente arbitrária e que, felizmente, não será feita no nosso Censos.

A vontade de importar perversas opções norte-americanas é absolutamente espantosa. A brutalidade da persistente desigualdade nos EUA não parece demover quem assim procede. É a isto que se chama hegemonia. A morte da hegemonia dos EUA é manifestamente exagerada.

Entretanto, Miguel Vale de Almeida, no Público de hoje, alinha com Francisco Bethencourt, referindo-se a uma “constituição colonial” que “ainda nos rege”. Miguel Vale de Almeida devia ter relido a nossa anti-colonial, anti-imperialista e anti-racista Constituição, a que realmente existe para lá das metáforas, antes de também fazer propostas de política paupérrimas. Lute-se antes pelo cabal cumprimento da nossa Constituição, no espírito da igualdade cidadã que é o seu.

Realmente, há hábitos intelectuais e políticos que parecem feitos para importar problemas, como já aqui denunciado, incluindo contribuir, na lógica do efeito perverso, para a formação de uma potente extrema-direita. Maria de Fátima Bonifácio teria então triunfado.

domingo, 21 de julho de 2019

Programa Apollo: o orçamento não era problema

Está ali alguém na RTP3 a dizer que a NASA e o seu Programa Apollo custaram imenso dinheiro aos EUA. O que não disseram é que o programa de combate à pobreza (Grande Sociedade) e a guerra no Vietname também custaram imenso dinheiro e, espantoso, foi mais ou menos tudo ao mesmo tempo. Segundo o senso comum, incutido pelos economistas neoliberais, os EUA deveriam ter caído na hiperinflação porque a verdade é que essa despesa toda foi, em última análise, paga pela Reserva Federal, o banco central dos EUA.

A verdade é que não houve hiperinflação e a razão é apenas esta: o que conta é a existência de recursos materiais e humanos para realizar os projectos de que a sociedade precisa. Para os mobilizar, gasta-se o dinheiro que o banco central credita na conta do Tesouro. Enquanto houver um volume significativo de recursos subtilizados, não haverá aceleração na subida do nível dos preços.

Isto é possível em qualquer país soberano razoavelmente organizado, da Islândia ao Reino Unido. Não depende do tamanho da economia. Depende apenas da eleição de um governo liberto das ideias neoliberais, ou de um governo (caso dos EUA) que, por trás da cortina de fumo da retórica neoliberal, ponha o banco central a fazer o que lhe compete.

Se quer aprofundar este assunto terá de ler, entre outros, Bill Mitchell.

sábado, 20 de julho de 2019

Trabalhar para que o novo possa nascer

A crise em Itália é profunda e o xadrez político está em convulsão. Para colmatar a ausência de uma proposta política de esquerda soberanista, surgiu o movimento Nuova Direzione. Para uma leitura do Manifesto Pela Soberania Constitucional, subscrito pelas organizações da esquerda italiana que tomaram esta iniciativa, ver aqui.

Traduzo o comunicado:

Nuova Direzione

quarta-feira, 17 de Julho de 2019

As assembleias dos signatários da "Carta para o Manifesto Pela Soberania Constitucional", na sequência de um processo democrático de tomada de decisão, escolheram a designação "Nova Direcção" como o nome que os identifica.

Nova Direcção porque "o velho morre", mas trabalhamos para que o novo possa nascer.

Nova Direcção porque para atravessar o deserto é necessário substituir o "não se pode fazer" pelo "tem de ser feito".

Se a crise do velho persiste, o novo deve nascer, e o novo é o socialismo, entendido como um sistema em que a economia e os mercados estão subordinados às necessidades dos indivíduos e da comunidade - à democracia - e não vice-versa.

Um socialismo do século XXI que parte de análises concretas do mundo real e das condições históricas, das transformações dos modos de produção, do regresso do Estado, das novas formas de luta de classes.

A Nova Direcção nasceu com os pés bem assentes na melhor tradição do movimento operário e democrático italiano e internacional.

A Nova Direcção quer retomar o caminho percorrido pelos Pais Constituintes, denunciando a plena incompatibilidade entre os Tratados europeus e a Constituição da República.

A Nova Direcção é um movimento de mulheres e homens que quer romper as pontes com todas as expressões do pensamento neoliberal, inclusive as que se enraizaram na esquerda (tanto a institucional como a "radical").

Uma Nova Direcção que finalmente coloca no centro os temas do trabalho, da democracia, da soberania e do ambiente, e que é capaz de conjugar a questão "social" com a questão "nacional".

Uma Nova Direcção consciente de que só o Estado é capaz de assegurar um desenvolvimento compatível com o bem-estar social e ambiental.

Uma Nova Direcção que defende a República Italiana do risco de voltar à "mera expressão geográfica", de se tornar um simples segmento administrativo do mercado único liderado pela Franco-Alemanha.

Uma Nova Direcção contra aqueles que acreditam que o mundo é apenas uma soma de indivíduos que maximizam os seus lucros. Porque a sociedade existe e as forças colectivas podem sempre criar uma alternativa.

Uma Nova Direcção para assumir o sonho de uma sociedade livre e igualitária, de uma pátria independente e da solidariedade internacional entre os explorados.

sexta-feira, 19 de julho de 2019

Credores e devedores

Na Conferência de Bretton Woods de 1944, em que foram criados o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional e estabelecidas as bases de funcionamento do sistema económico e financeiro internacional para as décadas seguintes, confrontaram-se duas visões opostas sobre a regulação dos desequilíbrios comerciais e financeiros internacionais. A proposta defendida pela delegação britânica, liderada por Keynes, considerava que uma vez que todo o défice externo corresponde a um superávite, o fardo do ajustamento em caso de desequilíbrio das contas externas deveria recair tanto sobre os países deficitários, que deveriam limitar a procura, como sobre os países superavitários, que deveriam expandi-la. Mas a visão que sairia vencedora foi a defendida pela delegação norte-americana, que defendia que apenas os países devedores devem ser obrigados a apertar o cinto, não devendo os países credores ser chamados a assumir a responsabilidade pela correção dos desequilíbrios.

Boa parte do sistema de Bretton Woods, em particular o regime de câmbios fixos, desmoronar-se-ia por iniciativa norte-americana em 1971, motivada entre outros fatores pela intenção dos EUA se libertarem dos constrangimentos à despesa no contexto da guerra do Vietname. Mas o princípio segundo o qual os desequilíbrios externos se corrigem através da imposição de contrações recessivas nos países deficitários, ao invés de expansões fiscais e orçamentais nos países superavitários, permaneceria em grande medida indisputado e viria a estar subjacente a numerosas intervenções de estabilização e ajustamento estrutural na América Latina, em África... e na periferia da zona euro.

Nos tempos mais recentes, a China e a Alemanha têm constituído dois dos principais pólos superavitários da economia mundial, isto é, duas grandes economias exportadoras geradoras de enormes superávites externos que, por essa via, se tornaram gigantescos credores mundiais. No caso da China, o desequilíbrio tem sido em grande medida bilateral: como contrapartida dos seus superávites comerciais face aos Estados Unidos, a China tem acumulado ativos financeiros que são direitos sobre a economia norte-americana, incluindo títulos de dívida pública dos EUA estimados em mais de um bilião (milhão de milhões) de dólares. Para a Alemanha, boa parte dos superávites e dos créditos têm correspondido a défices e dívida da periferia da zona euro, mas do auge da crise do euro em diante os desequilíbrios aprofundaram-se principalmente relativamente ao exterior da zona euro. Tendo a periferia da zona euro de alguma forma detido (ainda que não invertido) a sua tendência de endividamento, os superávites externos da Alemanha (e de mini-Alemanhas como a Holanda) expressam-se hoje em dia como superávites da zona euro como um todo face ao exterior.

Estes superávites são hoje os mais importantes – e potencialmente mais desequilibradores e nocivos – de toda a economia mundial. Segundo um relatório acabado de publicar pelo FMI sobre as dinâmicas dos desequilíbrios externos, a Alemanha é hoje, de longe, a mais superavitária das economias mundiais: 291 mil milhões de dólares de superávite externo em 2018, que por exemplo comparam com apenas 49 mil milhões de dólares de superávite da China. O que isto quer dizer é que, não tendo deixado de exportar, a China estimulou suficientemente o seu mercado interno para que a economia chinesa passasse igualmente a importar em quantidade suficiente para colmatar o desequilíbrio anteriormente existente face ao exterior. O mesmo não tem sucedido, nem parece estar em vias de suceder, no caso da Alemanha, que ao prosseguir inamovivelmente na senda da acumulação de superávites continua decidida a agravar o endividamento dos seus parceiros.

Para uma economia no fio da navalha como a portuguesa, a insustentabilidade de partilhar uma união económica e monetária com um mastodonte neo-mercantilista como a Alemanha só tem sido relativamente disfarçada pela política monetária hiper-acomodatícia que o BCE implementou nos últimos anos. Contudo, esta última também contribui por sua vez para o desequilíbrio credor da zona euro face ao resto do mundo, dando origem a tensões comerciais e económicas que logo se tornam também políticas. Bem melhor seria para todos que a zona euro se reequilibrasse tanto internamente como face ao exterior, mas para isso seria necessária uma de duas coisas: mais razoabilidade por parte das autoridades alemãs ou mecanismos mais eficazes de regulação e coordenação internacional. Nenhuma das duas coisas parece estar ao alcance.

(publicado originalmente no Expresso online)

Ideologia maligna

Isto de ver videos antigos leva-nos muito longe.

Isto de ver videos antigos leva-nos muito longe.Passaram 50 anos sobre esta imagem. O presidente da República, almirante Américo Tomás, lia a sua mensagem de Ano Novo para 1968.

Assim, a preto e branco, com esta voz sem alma e sem viço, monocórdica e soletrada, tudo nos traz o cheiro da naftalina. Mas imaginemos a realidade da imagem. Um homem a cores com um país à volta. E um pensamento oficial. Veja-se a partir do minuto 2.

Muita coisa mudou. Mudou a raiva à "desorientação do espírito" e à "degradação dos costumes" (minuto 7), ou a confusão que era para estas cabeças a viagem pelo espaço (8'50''). Mas depois politicamente, permanece muito. O João Rodrigues já lhe pegou, para mostrar como 60 anos depois desta imagem, os comunistas estão excomungados de aparecer no aparelho de massas que é a televisão. E não consigo deixar de pensar que no comportamento e na organização institucional da sociedade se mantém muito - ainda - deste anticomunismo irracionalizado, emocional.

Mesmo esta guerra recente ao populismo parece colar tão bem nesta irracionalidade. Sou só eu ou sente-se nela a aversão social e aquele desprezo de quem vê a populaça - bem ou mal - a contestar os alicerces da organização social dominante, a levantar a voz contra os seus representantes, a reagir à impotência, de quem a vê a subir as escadas (do elevador social) com o seu cheiro a pobreza, arrepiando-se afinal com o descontrolo?

quinta-feira, 18 de julho de 2019

Continuar a pensar Bonifácio: estamos todos no mesmo barco?

O historiador Francisco Bethencourt, autor de uma importante história do racismo, decidiu pensar Bonifácio e os seus mais ou menos envergonhados acólitos no Público de hoje, concluindo: “A discriminação positiva pode ser um projecto interessante para estimular mobilidade e integração social. A meu ver, deveria ser alargada a outras minorias não étnicas, mas sociais, de maneira a compreender populações afectadas pela pobreza e evitar a manipulação política das ‘raças’.”

Creio que Bethencourt tem consciência dos múltiplos efeitos perversos potenciais do que propõe, onde se incluem a tal “manipulação”, mas parece desconhecer algo que está bem estabelecido na literatura sobre o Estado social: as políticas para pobres são pobres políticas, ou seja, as políticas universais são mais robustas e redistributivas. É o chamado “paradoxo da redistribuição”. As políticas que obrigariam a estabelecer com rigor na lei a categoria de “minoria racial” para efeitos de discriminação positiva, eventualmente também na área da política social, sofreriam dos mesmos problemas e de mais alguns: seriam paupérrimas políticas.

Por coincidência, aqui há uns anos escrevi no Público um artigo de resposta a Maria de Fátima Bonifácio. Pode ser útil trazer para este contexto um excerto:

A historiadora Maria de Fátima Bonifácio (MFB) decidiu partilhar com os leitores do Público a sua estupefacção com o ideal, nunca integralmente instituído no nosso país, da universalidade, esteio de um Estado social robusto (Público 5/6/2011). Trata-se de um ideal imparcial e distinto: todos os membros de uma comunidade politica, independentemente da sua condição social, devem poder aceder gratuitamente a bens e serviços públicos financiados por impostos tendencialmente progressivos. MFB decidiu também partilhar o seu preconceito, declarando nunca ter visto um argumento robusto para uma situação que considerou um exemplo de injustiça social, remetendo os leitores para as figuras da sua empregada doméstica e de Amorim, lado a lado num hospital, sem discriminações pecuniárias. Onde é que já se viu?

Dispomos de argumentos de economia moral, referentes à justeza de tal arranjo, e de economia politica, referentes às condições para a sua sustentabilidade, que permitem contrariar o seu cepticismo.

Em primeiro lugar, o ideal da universalidade está na base dos Estados sociais com maior capacidade redistributiva e com maior qualidade dos serviços, onde é maior a confiança social porque são menores as desigualdades económicas e, logo, mais elevada a legitimidade dos arranjos sociais. É fácil perceber porquê: a universalidade é o meio mais eficaz para podermos dizer com algum realismo que estamos todos no mesmo barco, que temos, enquanto comunidade, bens partilhados. Desta forma, aumenta a “moralidade fiscal”, a disponibilidade para pagar impostos progressivos mais elevados e para taxar os rendimentos do capital, sobretudo o que não tem aplicações produtivas, cuja importância tem aumentado. A probabilidade de fuga dos serviços públicos por parte dos grupos mais instruídos diminui e, logo, a pressão para o aumento da sua qualidade mantém-se.

O acesso universal diminui os custos administrativos, pois economiza em controlos burocráticos desnecessários para criar barreiras contraproducentes. Diminui também a probabilidade de guetização dos mais pobres, condenados, em alternativa, a programas medíocres e subfinanciados, e dos que têm algumas posses, condenados a ficar na dependência de grupos financeiros cujo poder aumenta na proporção da vulnerabilidade das pessoas, resultando em transacções de mercado sistematicamente desiguais.

quarta-feira, 17 de julho de 2019

Primeiro temos de criar riqueza para depois a distribuirmos? Olhe que não, olhe que não

“Primeiro temos de criar riqueza para depois a distribuirmos”. Este é o mantra que os protagonistas do discurso económico da direita gostam de repetir até à exaustão. Como certeiramente assinalou João Ramos de Almeida num post anterior (aqui), esta mensagem constitui um ato de batota intelectual, que pretende protelar a ação redistributiva para um futuro longínquo e nunca alcançável. Como o crescimento é sempre encarado como mais importante, nunca chegará o momento em que a distribuição é oportuna. A atitude desvenda, assim, o óbvio: para a direita, a redistribuição não é um objetivo e esta mensagem é apenas um recurso instrumental para facilitar a penetração eleitoral do seu discurso.

A secundarização do mandato redistributivo do Estado é muito evidente no já divulgado plano económico do PSD. De forma risível, o autor do programa defende que a redistribuição é um pilar central do programa, porque este prevê a diminuição da taxa de IVA no gás e na eletricidade de 23% para 6%. Isto é, o mesmo partido que, enquanto governo, congelou o salário mínimo nacional, diminui o montante e a extensão do subsídio de desemprego e o valor e a elegibilidade do Rendimento Social de Inserção, que, enquanto oposição à atual maioria parlamentar, se opôs à dimensão do aumento do salário mínimo e à diminuição do valor das propinas e dos passes sociais e que, no seu programa, consagra o objetivo de diminuir o IRC, quando se tem assistido a um aumento da proporção dos rendimentos do capital, é o mesmo partido que considera que o regresso do valor do IVA do gás e eletricidade para os seus valores pré-crise financeira é uma grande evidência do seu pendor redistributivo. Estamos conversados.

Mas o aforismo “Primeiro temos de criar riqueza para depois a distribuirmos” subentende um raciocínio mais profundo do que a mera batota intelectual. Ele implica que quem o defende considera que não se pode procurar simultaneamente o crescimento económico e a diminuição da desigualdade. Isto é, acredita que a maior equidade é um obstáculo ao crescimento económico. De modo a fazer uma apreciação crítica dessa tese que ajude a trazer mais argumentos a este debate, deixo abaixo uma secção de um artigo que irei publicar no próximo número da revista Manifesto (em outubro), onde pretendo desconstruir a ideia de que a igualdade afeta negativamente o crescimento económico.

“A relação entre a desigualdade e o crescimento económico é um tópico sempre envolto em grande debate. A tese de que a igualdade de oportunidades é condição suficiente para a justiça social não sugere apenas que o mercado assegura que cada interveniente recebe a fatia justo dos recursos da produção. Regra geral, sugere também que o mercado assegura que a produção alcança o seu maior valor possível, com os recursos e com a dotação tecnológica de cada época. Isto é, a fatia justa em termos relativos tem também a maior dimensão possível.

Um dos pilares desta convicção é derivado a partir de um dos mais famosos teoremas da teoria neoclássica, o designado primeiro teorema da economia do bem-estar, que postula que uma economia de mercado consegue gerar espontaneamente a utilização total dos seus recursos, alcançando uma fronteira de eficiência máxima em que já não é possível aumentar o bem-estar de um agente social sem diminuir o bem-estar de outro (critério de Pareto). O teorema não assegura que a afetação de recursos alcançada seja justa. Contudo, implica que qualquer decisão de reafetação de recursos por meio de impostos progressivos terá um efeito distorcedor, implicando um sacrifício da eficiência para alcançar uma maior equidade. Isto é, reconhece-se que que a distribuição assegurada pelo mercado pode não ser justa, mas qualquer tentativa de a corrigir de modo a ajustá-la às preferências sociais resulta numa diminuição do bem-estar total da comunidade. Este resultado parece estar presente, ainda que de modo nem sempre esclarecido, no argumentário liberal contra os impostos e a redistribuição.

No entanto, importa notar que o primeiro teorema fundamental da economia do bem-estar só é derivável assumindo a existência de pressupostos muito fortes e irrealistas: a concorrência perfeita dos mercados, a informação perfeita dos agentes, a ausência de externalidades e a ausência de custos de transação. Nenhum destes requisitos se verifica na realidade: a maioria dos setores numa economia moderna opera num regime em que uma das partes tem poder de mercado, como em estruturas monopolistas ou oligopolistas, e onde impera a informação assimétrica entre agentes. Por outro lado, existem externalidades óbvias em muitas atividades, onde se podem contar as externalidades negativas da poluição ou as externalidades positivas da educação, e quase todos os mercados têm custos de transação. Não se verificando estas condições não há, com efeito, motivo para admitir que eficiência e a equidade são objetivos que se excluem mutuamente.

Outro argumento, mais linear, associado aos possíveis efeitos perversos da diminuição da desigualdade no crescimento, foi celebrizado durante o início da década de 80 do século XX, pelos governos de Margaret Tactcher e Ronald Reagan, e ficou genericamente batizado como trickle down economics. À luz desta teoria, o combate à desigualdade social não deveria ser um objetivo primordial de política económica, já que a sua existência poderia beneficiar todos os membros da sociedade, mesmo os que se colocavam nos estratos mais pobres. Maior desigualdade significaria um maior incentivo a ascender na pirâmide social e um maior prémio de risco para empresários e quadros superiores da sociedade, que se traduziria numa maior propensão à tomada de decisões que favoreciam a livre iniciativa e o crescimento económico. Maior crescimento económico permitiria um maior bem-estar absoluto das camadas sociais mais baixas, ainda que o seu posicionamento relativo na escala social se tivesse deteriorado.

Esta é uma tese que a experiência nunca se encarregou de provar. Como se verá, existem argumentos teóricos e empíricos que falsificam esta narrativa.

A macroeconomia traz-nos o primeiro argumento. Diferentes classes de rendimento possuem diferentes propensões a consumir. As classes mais altas, com rendimentos provindos de bens de capital, como lucros, rendas e juros, ou de salários mais elevados, tendem a apresentar propensões a consumir mais baixas, ou seja, tendem a consumir uma percentagem mais baixa do seu rendimento total – uma vez que a maioria das suas necessidades já se encontram satisfeitas – enquanto as classes mais baixas tendem a apresentar propensões a consumir mais elevadas, pois necessitam de uma maior percentagem do seu rendimento para atender ao seu cabaz médio de consumo.

A existência desta diferença significa que transferências de rendimento das classes mais altas para as classes mais baixas favorecem o aumento do consumo privado e o crescimento económico, ao passo que o contrário sucede se as transferências tiverem o sentido oposto. Com efeito, uma sociedade que tem grande parte do seu rendimento concentrado no topo está sujeita a uma tendência secular para a diminuição da procura privada para consumo. A menos que esse efeito seja compensado por um choque positivo das exportações ou do investimento privado, terá de ser o Estado a injetar procura na economia através de consumo e/ou investimento público, de modo a que a procura global não diminua. Este canal confere às economias mais desiguais um viés para a estagnação económica e uma pressão acrescida sobre as finanças públicas.

A desigualdade tem igualmente efeitos perversos sobre a estabilidade macroeconómica, ao desencadear ciclos insustentáveis na relação entre os agentes económicos e os mercados financeiros. Esta relação foi exaustivamente estudada no contexto norte-americano, onde a estagnação dos salários reais a partir da década de 80 coincidiu com o aumento expressivo do endividamento das famílias. Alguns autores argumentam que existe uma relação de causalidade entre a desigualdade de rendimento e o recurso ao crédito: com os salários reais estagnados, as classes mais baixas são incentivadas a recorrer ao crédito de modo a conseguirem mimetizar os padrões de consumo das classes superiores. Durante períodos alargados de tempo (nos EUA foram várias décadas), os mercados financeiros podem mostrar-se cúmplices com o aumento da dívida das famílias mais pobres, aproveitando a entrada de estratos da população que não se relacionam tradicionalmente com os mercados financeiros. No entanto, basta que um choque abale a confiança dos mercados para que os empréstimos não sejam refinanciados e se assista ao desencadear de uma crise financeira. A desigualdade pode, assim, favorecer a instabilidade dos mercados financeiros, deixando as famílias e a economia mais expostas aos seus ciclos de exuberância e depressão.

A economia comportamental tem também produzido nova evidência sobre os efeitos adversos da desigualdade para o crescimento, com investigações recentes a sugerirem que a desigualdade salarial no seio das empresas tem um efeito negativo na produtividade dos seus trabalhadores. Finalmente, uma economia mais desigual é uma economia onde existe menos coesão social e, em consequência, menos vínculos de solidariedade e maior tensão entre os seus membros. Essa incomunicabilidade entre classes favorece a desconfiança mútua, potencia fenómenos de criminalidade e priva uma parte dos cidadãos do usufruto de uma cidadania plena, o que, além de diminuir a justiça social, pode afetar o crescimento económico.

Todas estas dimensões explicativas têm encontrado verificação num crescente corpo de estudos empíricos. Destaque para o insuspeito e influente estudo do departamento de investigação do FMI, Redistribution, Inequality and Growth, que conclui que a “(…) desigualdade continua a ser um robusto e poderoso determinante do crescimento de médio-prazo e da duração dos ciclos de crescimento, mesmo controlando o efeito das transferências redistributivas. Assim, (…) seria um erro focarmo-nos no crescimento e deixar a desigualdade entregue a si própria, não apenas porque a desigualdade pode ser eticamente indesejável, mas também porque o crescimento económico resultante pode ser baixo e insustentável”.

terça-feira, 16 de julho de 2019

A velha batota

|

| Fonte: AMECO |

Um dos argumentos clássicos esgrimidos pela direita - como o usado no Jornal de Negócios pelo dirigente centrista Adolfo Mesquita Nunes - é o de que, em vez de discutir a distribuição do rendimento, se devia discutir sim, como criar riqueza, para - depois... - se poder distribuí-la.

Escreve o dirigente:

"Passamos mais tempo a discutir como repartir a riqueza existente do que em encontrar formas de aumentar a riqueza para que haja mais para repartir e por mais gente e mais justamente".Quando se olha para o gráfico em cima, percebe-se bem como essa ideia serviu para que nunca se efectuasse, de facto, uma justa repartição do rendimento e como representa, sim, uma efectiva batota intelectual. Era sempre "para depois". E as opções adoptadas não melhoraram as opções do país. Pelo contrário, fecharam-nas. Até o CDS passou de eurocéptico, a fervoroso europeísta, embora - como se isso fizesse alguma diferença... - não federalista!

O gráfico revela como foi que as forças organizadas dos trabalhadores foram perdendo a batalha e para que serviu o "arco da governação", muito alicerçado num PS que foi perdendo a sua matriz social-democrata - primeiro colado a uma versão norte-americana da economia (para não falar de outras dimensões políticas) e, depois, rendido à versão europeia do neoliberalismo.

Pensar Bonifácio: não há duas sem três

A racista Maria de Fátima Bonifácio defendeu que os negros e os ciganos não teriam “descendido” da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em anti-racista reacção, o historiador Rui Bebiano defendeu, por sua vez, o seguinte:

“Na realidade, o texto-chave da história contemporânea aprovado em Paris, pela Assembleia Nacional Constituinte, apenas cinco semanas após o episódio revolucionário decisivo que foi a Tomada da Bastilha, refere expressamente o caráter universal e igualitário desses direitos. Observados sob uma perspetiva ocidental, é certo, mas que sob a influência dos princípios iluministas e das ideias da Revolução Americana se pretendiam aplicáveis a todos os seres humanos.”

Creio que se pode estar a minimizar a distância histórica entre uma certa concepção potencialmente universalista e um conjunto de práticas político-institucionais, devidamente teorizadas, que bloquearam esse potencial. Negros, mulheres e plebe estavam na prática, e em muita da teoria, excluídos nesta fase, liberal e burguesa, da Grande Revolução Francesa, incluindo de uma Declaração que acabava por privilegiar os proprietários. A Declaração, por exemplo, não se aplicava inicialmente às colónias, em especial a São Domingos (futura República do Haiti), a lucrativa colónia açucareira assente numa força de trabalho esmagadoramente escrava e que assim permaneceu. Como defendeu Eric Hobsbawm, na sua magistral A Era das Revoluções, a revolução ignorou nesta fase a gente comum, quer do ponto de vista socioeconómico, quer do ponto de vista político.

Será só na fase republicana e jacobina da revolução, em 1794, que a escravatura é abolida nas colónias francesas, para voltar a ser reinstituída por Napoleão na fase de consolidação burguesa pós-revolucionária. Será só na fase jacobina que as questões social e democrática começam a ser constitucionalmente encaradas. Os chamados jacobinos negros, já agora, foram os actores da luta pela República do Haiti, o espectro a esconjurar por todos os meios e por toda a América de seguida.

E o que dizer da “Revolução Americana”? O capitalismo liberal norte-americano foi na sua prática institucional excludente, até porque foi escravocrata: o direito à felicidade não era de facto para todos. A divisão de trabalho na base do capitalismo norte-americano é impensável até muito tarde no século XIX sem esta forma de dominação, reforçada no sul até à década de sessenta e que também beneficiou o norte, como se tem cada vez mais sublinhado na nova história do capitalismo nos EUA: o algodão não engana, realmente.

Do ponto de vista político, lembremo-nos do compromisso dos três quintos na Convenção Constitucional, composta por homens brancos relativamente ricos, contando-se assim nesta proporção os escravos para efeitos de impostos e de peso eleitoral dos Estados. Lembremo-nos da necessária Guerra Civil e do grande Lincoln, por quem de resto Marx tinha uma enorme admiração. Lembremo-nos de como essa encarnação do chamado internacionalismo liberal que foi o Presidente Wilson, racista e segregacionista, recusou, em 1919, a proposta do Japão para inscrever a igualdade racial na nova ordem internacional emergente. E, já agora, lembremo-nos de como gente de esquerda anda ainda hoje a incensar figuras destas, em nome da adesão a um liberalismo demasiado a-histórico.

Se lembro estas coisas, é só para sublinhar como o liberalismo historicamente dominante é incompreensível se não atentarmos nas suas cláusulas institucionais de exclusão, anti-democráticas, racistas e patriarcais, até ao século XX e para lá dele. E estas cláusulas foram defendidas por algumas dos melhores pensadores liberais, de Tocqueville a Mill, particularmente no âmbito das questões colonial, social e democrática. Foram sobretudo as tradições republicana radicalmente democrática e socialista que lutaram para eliminar as tais cláusulas, em nome de um humanismo universalista genuíno, mas que foi tantas vezes recebido a ferro e fogo pelo liberalismo hegemónico no chamado longo século XIX e para lá dele.

É por estas e por outras razões históricas e por muitas outras razões ético-políticas que recuso colocar liberal a seguir a democracia. Um democrata tem de saber superar, friso a palavra superar, o liberalismo, até para não deixar de ter no horizonte a questão da superação do capitalismo, de que o primeiro é, em última instância, a ideologia.

“Na realidade, o texto-chave da história contemporânea aprovado em Paris, pela Assembleia Nacional Constituinte, apenas cinco semanas após o episódio revolucionário decisivo que foi a Tomada da Bastilha, refere expressamente o caráter universal e igualitário desses direitos. Observados sob uma perspetiva ocidental, é certo, mas que sob a influência dos princípios iluministas e das ideias da Revolução Americana se pretendiam aplicáveis a todos os seres humanos.”

Creio que se pode estar a minimizar a distância histórica entre uma certa concepção potencialmente universalista e um conjunto de práticas político-institucionais, devidamente teorizadas, que bloquearam esse potencial. Negros, mulheres e plebe estavam na prática, e em muita da teoria, excluídos nesta fase, liberal e burguesa, da Grande Revolução Francesa, incluindo de uma Declaração que acabava por privilegiar os proprietários. A Declaração, por exemplo, não se aplicava inicialmente às colónias, em especial a São Domingos (futura República do Haiti), a lucrativa colónia açucareira assente numa força de trabalho esmagadoramente escrava e que assim permaneceu. Como defendeu Eric Hobsbawm, na sua magistral A Era das Revoluções, a revolução ignorou nesta fase a gente comum, quer do ponto de vista socioeconómico, quer do ponto de vista político.

Será só na fase republicana e jacobina da revolução, em 1794, que a escravatura é abolida nas colónias francesas, para voltar a ser reinstituída por Napoleão na fase de consolidação burguesa pós-revolucionária. Será só na fase jacobina que as questões social e democrática começam a ser constitucionalmente encaradas. Os chamados jacobinos negros, já agora, foram os actores da luta pela República do Haiti, o espectro a esconjurar por todos os meios e por toda a América de seguida.

E o que dizer da “Revolução Americana”? O capitalismo liberal norte-americano foi na sua prática institucional excludente, até porque foi escravocrata: o direito à felicidade não era de facto para todos. A divisão de trabalho na base do capitalismo norte-americano é impensável até muito tarde no século XIX sem esta forma de dominação, reforçada no sul até à década de sessenta e que também beneficiou o norte, como se tem cada vez mais sublinhado na nova história do capitalismo nos EUA: o algodão não engana, realmente.

Do ponto de vista político, lembremo-nos do compromisso dos três quintos na Convenção Constitucional, composta por homens brancos relativamente ricos, contando-se assim nesta proporção os escravos para efeitos de impostos e de peso eleitoral dos Estados. Lembremo-nos da necessária Guerra Civil e do grande Lincoln, por quem de resto Marx tinha uma enorme admiração. Lembremo-nos de como essa encarnação do chamado internacionalismo liberal que foi o Presidente Wilson, racista e segregacionista, recusou, em 1919, a proposta do Japão para inscrever a igualdade racial na nova ordem internacional emergente. E, já agora, lembremo-nos de como gente de esquerda anda ainda hoje a incensar figuras destas, em nome da adesão a um liberalismo demasiado a-histórico.

Se lembro estas coisas, é só para sublinhar como o liberalismo historicamente dominante é incompreensível se não atentarmos nas suas cláusulas institucionais de exclusão, anti-democráticas, racistas e patriarcais, até ao século XX e para lá dele. E estas cláusulas foram defendidas por algumas dos melhores pensadores liberais, de Tocqueville a Mill, particularmente no âmbito das questões colonial, social e democrática. Foram sobretudo as tradições republicana radicalmente democrática e socialista que lutaram para eliminar as tais cláusulas, em nome de um humanismo universalista genuíno, mas que foi tantas vezes recebido a ferro e fogo pelo liberalismo hegemónico no chamado longo século XIX e para lá dele.

É por estas e por outras razões históricas e por muitas outras razões ético-políticas que recuso colocar liberal a seguir a democracia. Um democrata tem de saber superar, friso a palavra superar, o liberalismo, até para não deixar de ter no horizonte a questão da superação do capitalismo, de que o primeiro é, em última instância, a ideologia.

Nem de propósito

Na passada quarta-feira, o Jornal da Noite da SIC juntou Bernardo Ferrão e José Gomes Ferreira para comentar o debate do Estado da Nação, que teve lugar nesse dia à tarde na Assembleia da República. Quem tivesse saudades de assistir a uma análise político-económica na linha da «economia do pingo» e em versão Dupond et Dupont - que nos é tão familiar desde o início da crise - terá ficado satisfeito.

José Gomes Ferreira afirmou, por exemplo, que «este Governo, e os partidos que o apoiam, são incapazes de reconhecer que quem cria emprego são as empresas» e que estas «têm que ter um bom ambiente e não têm», desde logo porque o «alto nível de fiscalidade» a que estão sujeitas está a «encher os cofres do Estado» e a «tirar rendabilidade a muitas» delas.

Nada contra a defesa deste ponto de vista, mesmo que omitindo o desequilíbrio cada vez maior, desde 2004, entre os rendimentos do trabalho e os rendimentos do capital, que o Alexandre Abreu oportunamente aqui assinalou. O problema é a persistente ausência de contraditório, mesmo quando se trata - como é o caso - de comentadores supostamente alheios ao plano de análise político-partidário. Isto é, uma ausência que acentua os enviesamentos existentes nesse plano, como há poucos dias se demonstrou aqui. É caso para dizer, nem de propósito.

segunda-feira, 15 de julho de 2019

Ferreirinhas, Lagardes e feminismos

A propósito da celebração das herdeiras deste país e das novas líderes europeias, lembrei-me de um recente manifesto de três feministas marxistas já traduzido para português. Ainda que o contexto seja norte-americano, há uma ideia válida para qualquer contexto: a emancipação feminina, isto é, a libertação dos papéis de género, é uma luta de classes, uma luta pelo trabalho com direitos e pela desmercadorização e socialização da reprodução social.

A chamada paridade nos lugares de topo pouca ou nada significa se não se lutar com sucesso por salário condigno e com direitos, serviços públicos universais, apoio à infância e à terceira idade, educação e saúde de qualidade para todos e habitação realmente acessível. Caso contrário, a emancipação permanecerá restrita às que pertencem ao grupo dos 1%, às que conseguem adquirir estes serviços no mercado, na generalidade prestados por, senão mesmo à custa das, outras mulheres.

A celebração das mulheres que não ocupam lugares de topo não é sexy, não vende. Mas façam-me um favor: se querem falar de feminismo, arranjem outras protagonistas e outros temas. O pornoriquismo em versão feminina é ainda mais pernicioso: gera uma falsa ilusão de igualdade quando a asfixiante degradação dos serviços públicos torna a vida das mulheres trabalhadoras cada vez mais difícil.

sábado, 13 de julho de 2019

Pensar Bonifácio (II)

«O europeu, pá, é um gajo que não é igual a nós. Tenho muita pena, mas não é. Eu não sou racista, mas você veja a quantidade de criminosos que são brancos. A mim basta-me ler uma notícia de jornal e eu vejo imediatamente. Quando se começou a falar daquele Pedro Dias, que andou um mês fugido em Arouca, eu disse logo a malta amiga: “Quanto é que apostam que é um branco?” E era. Não falha. Manuel Palito, Leonor Cipriano, Maria das Dores, a mulher do triatleta: tudo brancos. Não têm os mesmos valores que nós. Aquilo está-lhes no sangue, pá. Nas notícias nunca dizem que são brancos, porque a comunicação social protege-os, mas quem estiver com atenção topa. Isto é muito simples, basta olhar para o estado em que as coisas estão. Banqueiros: brancos; autarcas: brancos; dirigentes desportivos: brancos. Porque é que este país não sai da cepa torta? São quase 900 anos de brancos a mandar. Não há hipótese. Eles descendem de uma entidade civilizacional e cultural milenária que dá pelo nome de Cristandade. São herdeiros da Inquisição e dos pogroms, e o catano. Você repare nos gajos do Ku Klux Klan. Todos eles cristãos, não falha um. O que é que aquela malta, que veste os capuzes brancos para ir chacinar negros – cujo sangue, estampado nos lençóis, é depois orgulhosamente exibido perante a comunidade -, tem a ver connosco? Nada.

«O europeu, pá, é um gajo que não é igual a nós. Tenho muita pena, mas não é. Eu não sou racista, mas você veja a quantidade de criminosos que são brancos. A mim basta-me ler uma notícia de jornal e eu vejo imediatamente. Quando se começou a falar daquele Pedro Dias, que andou um mês fugido em Arouca, eu disse logo a malta amiga: “Quanto é que apostam que é um branco?” E era. Não falha. Manuel Palito, Leonor Cipriano, Maria das Dores, a mulher do triatleta: tudo brancos. Não têm os mesmos valores que nós. Aquilo está-lhes no sangue, pá. Nas notícias nunca dizem que são brancos, porque a comunicação social protege-os, mas quem estiver com atenção topa. Isto é muito simples, basta olhar para o estado em que as coisas estão. Banqueiros: brancos; autarcas: brancos; dirigentes desportivos: brancos. Porque é que este país não sai da cepa torta? São quase 900 anos de brancos a mandar. Não há hipótese. Eles descendem de uma entidade civilizacional e cultural milenária que dá pelo nome de Cristandade. São herdeiros da Inquisição e dos pogroms, e o catano. Você repare nos gajos do Ku Klux Klan. Todos eles cristãos, não falha um. O que é que aquela malta, que veste os capuzes brancos para ir chacinar negros – cujo sangue, estampado nos lençóis, é depois orgulhosamente exibido perante a comunidade -, tem a ver connosco? Nada.E os brancos são racistas entre eles, atenção. Ingleses odeiam alemães, alemães odeiam franceses, e franceses odeiam toda a gente. Eu tenho um cunhado que está em França e, há pouco tempo, uma empregada branca do prédio indignou-se: “Senhor, eu não sou espanhola, sou portuguesa.” Passou-se com ele. A portuguesa desprezava as espanholas porque viviam mais para o lado, na mesma península… Vá lá um gajo entendê-los.

Oiça, eu ando na estrada e vejo muita coisa. É muito raro eu ter chatices no trânsito com gente que não seja branca. Andam aí todos, nos seus Mercedes, e tal, e eu digo logo: “Deves tê-lo comprado a trabalhar, deves.” Foi algum desfalque, com certeza. É certinho. E não me venham dizer que não é a raça. Você veja: em Portugal quantos índios comanches é que fizeram desfalques? Zero. O índio é um gajo que quer estar sossegado, a fumar o seu cachimbo, e não se mete a administrar instituições financeiras. Quando me falam em crimes de colarinho-branco eu digo sempre: mais vale dizerem “crimes de colarinho do branco.” Porque eles fazem o que fazem com colarinhos de qualquer cor, amigo.»

Ricardo Araújo Pereira, Mário Bonifácio, motorista de táxi

sexta-feira, 12 de julho de 2019

Pensar Bonifácio

O racismo de Maria de Fátima Bonifácio está profundamente articulado com a sua visão de classe, como bem sublinhou o historiador Manuel Loff no Público: “Ódio de classe, ódio de raça. É num mundo assim que vive Bonifácio”.

Qual é o objectivo deste mundo, hoje, e quais as suas bases intelectuais e políticas? Na esteira de Loff, formulo duas hipóteses, uma política e outra intelectual.

A hipótese política. Bonifácio está convencida, a partir da sua leitura da experiência internacional, que a mobilização do racismo é eficaz na luta contra as esquerdas, consolidando a variante reaccionária do neoliberalismo, depois do colapso da sua variante cultural pretensamente progressista. Só lhe falta encontrar um Trump ou um Bolsonaro luso. Ela e outros andam à procura.

A hipótese intelectual. Bonifácio é uma apologista da história política das elites liberais do século XIX, reconhecidamente anti-democráticas, permanentemente assoladas pelo espectro da plebe urbana democrática e das revoltas anti-coloniais. Ora bem, para lá de classistas, estas elites eram imperialistas e logo racistas. Mergulhando neste, e simpatizando com este, universo, Bonifácio transporta deliberadamente para o século XXI hipóteses hegemónicas do liberalismo do século XIX. Ódio de classe e ódio de raça estavam imbricados, como bem se sublinha na história crítica do liberalismo.

Sim, é preciso pensar Bonifácio; até para combater a corrente política que encarna.

Avisem o Dr. Rui Rio e a Dra. Assunção Cristas

Avisem por favor o Dr. Rui Rio, a Dra. Assunção Cristas e os comentadores com eles alinhados, que estão a dar informações incorrectas.

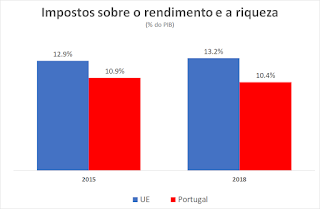

Nem Portugal tem um nível muito elevado de impostos sobre o rendimento e a riqueza (é mais baixo que a média da UE), nem o peso desses impostos no PIB tem vindo aumentar (pelo contrário, caiu entre 2015 e 2018, ao contrário do que aconteceu na média da UE), como mostra o gráfico (fonte: Eurostat).

Quem defende o CDS?

|

| Fonte: Autoridade Tributária |

Essa ideia faz parte do seu programa político de base: exige a descida dos impostos e - paradoxalmente - a melhoria dos serviços públicos.

É claro que uma das duas ideias não corresponde verdadeiramente ao que pretendem. E - obviamente - é a segunda. O CDS prefere que seja o sector privado a providenciar aquilo que é função constitucional do Estado - por considerar que o sector privado é mais racional - , mas os cidadãos terão de pagar para esse sector privado, através de transferências do Estado.

Ao defender uma descida do IRC, percebe-se quem é que o CDS quer defender. Actualmente (em 2017), mais de metade da receita do IRC é paga por empresas com um volume de negócios anual superior a 25 milhões de euros. Possivelmente porque existe uma forte evasão nos escalões mais baixos. Mas por isso os escalões mais elevados serão aqueles que beneficiarão, sobretudo, de uma descida das taxas de IRC e da proposta do CDS.

Mas mais uma vez, o CDS esquece - omite - que o essencial da tributação dos rendimentos das empresas não está nas taxas. Mas na definição da matéria colectável.

|

| Fonte: Autoridade Tributária |

1) a receita de IRC mal tem evoluído, ao contrário dos resultados positivos e dos lucros tributáveis. Nem todos os resultados positivos são tidos em consideração para efeitos fiscais. Como se pode ver no gráfico (entre a linha roxa e a verde), nessa passagem, sobretudo devido a eliminação da dupla tributação, entre 1994 e 2017, não foram considerados para efeitos de tributação cerca de 135 mil milhões de euros.

2) Depois, os lucros tributáveis não são ainda aqueles sobre os quais incidem as taxas de IRC. Existe uma diferença entre os lucros tributáveis e a matéria colectável. Devido sobretudo a dedução dos prejuízos fiscais de anos anteriores, entre 1994 e 1999, foram cerca de 6,9 mil milhões de euros de lucros tributáveis que não foram tributados; entre 2000 e 2008 mais 71,2 mil milhões; entre 2009 e 2010, mais 17 mil milhões; entre 2011 e 2015 mais 24,1 mil milhões; e entre de 2015 a 2017 mais 13,5 mil milhões. Ao todo, desde 1994, foram cerca de 132,7 mil milhões de euros não tributados. Entre os resultados positivos e a matéria tributável, o hiato atingiu de 1994 a 2017 cerca de 267 mil milhões de euros.

3) Mesmo quando se compara o peso da cobrança de IRC sobre a matéria colectável, verifica-se que ao longo deste período, o seu peso tem vindo a descer e está estabilizada. Para quê então reduzir agora ainda mais? Afinal, não é o CDS a favor da estabilidade fiscal?

Bem sei que estas taxas não correspondem à taxa efectiva suportada pelas empresas. A taxa efectiva entra em conta com benefícios fiscais, tributações autónomas, derramas estaduais, etc. Mas ainda assim, o que se verifica é uma ligeira descida desde 2013 para cá. Então para quê tanto alarde?

Achará o CDS que as grandes empresas não devem contribuir para o Estado de todos? Ou será que o CDS defende que o Estado arrecade receitas entre os mais pobres para as poder redistribuir entre si (os pobres) e para financiar um sector privado que beneficiará do empobrecimento dos serviços públicos e dos diversos tipos de cheques pagos pelo Estado para cobrir as "temporárias" lacunas dos serviços públicos, enquanto uma pequena parte da população vive noutro mundo, à parte?

Será esse realmente o seu programa?

quinta-feira, 11 de julho de 2019

Comunista não comenta

Lenine dizia que a política deve dirigir-se a milhões de pessoas. E no tempo de Lenine ainda não havia televisão.

Um estudo recente, aqui já escalpelizado por Nuno Serra, confirmou que o comentário político televisivo está enviesado para a política de direita no nosso país. Para lá disso, confirma-se o que já tínhamos aqui defendido: comunista praticamente não entra, não comenta. De facto, o PCP é o partido mais discriminado no comentário político televisivo. Eu já ouvi gente do meio dizer que é porque os comunistas são previsíveis, dizem sempre as mesmas coisas anacrónicas e tal. E eu digo que previsível é o preconceito anti-comunista.

Os comunistas são a força onde é mais acentuada a discrepância entre o acerto de muitas posições, tantas vezes bem argumentadas, e a forma como essas posições são televisivamente desconsideradas. Para lá das eventuais questões de comunicação, há aqui um evidente preconceito ideológico, de classe. E nem vou falar desta vez das questões europeias, onde acertaram bem mais do que os europeísmos mais ou menos insanos que nos levaram aqui e que são absolutamente dominantes na televisão.

Dou um exemplo mais circunscrito, mas igualmente importante para uma sociedade civilizada: a ferrovia. Se há partido que tem cabalmente denunciado os resultados da política de desinvestimento na, e de desmantelamento da, CP é o PCP, como se atesta lendo uma análise sobre este assunto. Por isso, o PCP está agora em boa posição para avaliar o significado de um primeiro gesto governamental que vai ao encontro do que sempre defendeu: a reintegração da EMEF na CP.

É claro que no comentário político ninguém falará sobre isto a milhões na televisão. Afinal de contas, comunista não entra mesmo. Creio que nenhum leninista ficará surpreendido. A situação está tão má, dentro e fora da televisão, que esta grelha marxista tem hoje uma capacidade explicativa relativamente superior ao que passa por sabedoria convencional na televisão e até fora dela.

Subscrever:

Comentários (Atom)