Este é o segundo de uma série de cinco textos sobre o que aprendemos acerca da inflação nos últimos três anos e o que podemos esperar para os próximos tempos. O primeiro pode ser lido aqui.

A discussão sobre os impactos da inflação na vida das pessoas centra-se na evolução do poder de compra. A forma como a subida dos preços afeta a nossa capacidade de adquirir os produtos habituais é geralmente avaliada com base na evolução dos salários “reais”, isto é, o aumento dos salários descontando o efeito da inflação.

Quando se mede a inflação, o indicador utilizado é o Índice de Preços no Consumidor (IPC). O IPC é construído em cada país com base num cabaz de consumo médio – isto é, um cabaz que procura representar, em média, quanto é que as pessoas gastam do seu orçamento em cada tipo de produto ou serviço. Partindo desse cabaz, as autoridades estatísticas recolhem informação sobre os preços de inúmeras variedades de cada tipo de produto ou serviço, desde o arroz ou os ovos às bicicletas, pacotes de telecomunicações ou tshirts, e registam as subidas e descidas ao longo dos meses. O INE

recolhe, todos os meses, informação sobre os preços de dezenas ou centenas de categorias de cerca de 1300 produtos.

O Índice de Preços no Consumidor é uma média que resulta deste processo complexo de cálculo. O que o número nos diz é quanto é que os preços aumentaram em média num mês ou num ano, tendo em conta o peso que, em média, cada produto ou serviço tem na despesa das pessoas. O exercício é útil para nos dar uma ideia aproximada de como evolui o custo de vida médio num determinado período. No entanto, há algumas limitações no cálculo do IPC que o impedem de captar algumas dinâmicas relevantes para avaliar o poder de compra e que, por isso, merecem discussão.

A primeira diz respeito ao próprio conceito de “cabaz médio”: por representar uma média, o indicador não tem em conta que os padrões de consumo são diferentes consoante o grupo social e o escalão de rendimento das pessoas. Isto é importante porque, normalmente, as pessoas com menos rendimentos gastam uma percentagem maior do seu salário em produtos essenciais – energia, alimentos, etc. Ou seja, algumas subidas de preços afetam mais uns grupos do que outros. Como foi precisamente na energia e nos bens alimentares que se registaram os maiores aumentos de preços nos últimos anos, o impacto pesa mais na carteira de quem gasta uma percentagem maior do seu rendimento nestes.

Nos EUA, uma

análise de economistas da Reserva Federal mostra que o grupo dos 20% com menos rendimentos foi o que experienciou uma inflação mais acentuada desde a pandemia. Para este grupo, a subida dos preços terá sido 8,3% maior do que a inflação média.

Os autores desta análise sublinham que mesmo estes valores não têm em conta outras dimensões, como a capacidade de substituição de consumos. Isso leva-nos ao segundo aspeto a ter em conta: mesmo que estejamos a falar do mesmo produto – ex.: leite – os preços não sobem todos ao mesmo ritmo. Há

dados que que apontam para a existência de um fenómeno de “

cheapflation”, isto é, subidas mais acentuadas dos preços nas marcas ou categorias de produtos que eram mais baratas à partida, face às marcas que eram mais caras.

Um

estudo publicado este ano por Alberto Cavallo e Oleksiy Kryvtsov, que analisou dados sobre as vendas de produtos alimentares em 91 cadeias em dez países diferentes, concluiu que “o episódio inflacionista foi acompanhado por alterações dos preços relativos dentro da mesma categoria” e que “os preços das variedades mais baratas cresceram a um ritmo superior ao das variedades mais caras”. Novamente, esta tendência tende a penalizar quem ganha menos: as pessoas mais ricas podem deixar de consumir produtos de marca e trocá-los pela marca branca para mitigarem o impacto da inflação no seu poder de compra, enquanto quem ganha menos, à partida, já tende a optar por produtos mais baratos (cujos preços estão a subir mais).

Ao representar a evolução

média dos preços na economia, o IPC não oferece informação sobre a

variância dos preços – ou seja, sobre quais os produtos (ou as marcas) que estão a encarecer mais do que os outros. E os dados indicam que a variância costuma ser

bastante acentuada: não é incomum haver períodos em que alguns preços aumentam muito e outros mantêm-se ou até diminuem. Como os padrões de consumo variam muito consoante o rendimento das pessoas, a informação sobre a média não é suficiente para uma análise mais fina sobre o poder de compra.

Um terceiro aspeto, particularmente relevante nos últimos anos, é o facto de o IPC não incorporar a variação dos custos associados às taxas de juro. A subida das taxas de juro aumentou de forma significativa os custos de empréstimos à habitação ou dos cartões de crédito. É algo que tem escapado em algumas análises sobre o poder de compra: a subida das taxas de juro representa um aumento

bastante significativo dos custos na vida das pessoas.

Este aspeto tem implicações bastante relevantes para a forma como se mede o impacto dos preços da habitação. Embora o IPC inclua uma categoria que corresponde às rendas das casas, esta tem um peso muito pequeno em Portugal. Isto acontece porque a

percentagem de pessoas que arrenda casa é reduzida (22,2%) face à de quem tem casa própria (77,8%) e, por isso, não paga renda.

Entre quem tem casa própria, há uma parte das pessoas que se encontra a pagar o empréstimo e tem, todos os meses, uma despesa com a prestação. Só que esta despesa não entra no cabaz usado para calcular o IPC. Assim, quando uma subida das taxas de juro leva a um aumento das prestações dos empréstimos com taxas variáveis (que

constituem cerca de 90% dos créditos em Portugal, um dos valores mais altos da Europa), este não é refletido no índice usado para medir a inflação, embora represente a subida de um custo significativo.

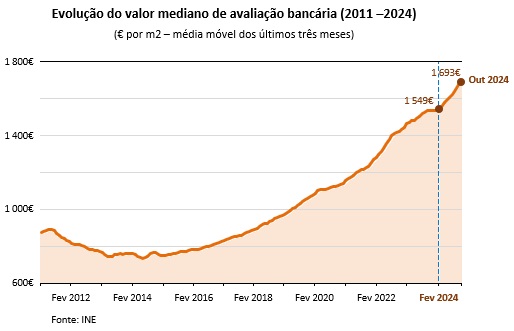

Na verdade, a prestação da casa é, para uma parte significativa das pessoas, a principal despesa do mês e um dos principais fatores que definem o seu custo de vida. Desde 2022, a

prestação média em Portugal aumentou 60%, tendo passado de cerca de €250 para mais de €400. Neste momento, a prestação média já representa 34,8% do salário médio líquido no país (que

ronda os €1150 por mês). Ou seja, um terço do rendimento disponível de quem recebe o salário médio é gasto na prestação da casa. Não é possível avaliar o poder de compra das pessoas sem ter em conta este custo.

O Índice de Preços no Consumidor é um indicador importante e não deve ser desvalorizado. Mas é preciso ter em conta que não capta tudo e que há questões às quais não permite responder. Usar o IPC para avaliar a evolução dos “salários reais” – isto é, o aumento dos salários descontando o efeito da subida dos preços na economia – pode não ser o mais adequado, uma vez que os salários mais baixos podem aumentar mais do que o IPC (o que sugeriria um aumento do poder de compra) mas não tanto como o índice de preços associado às despesas que as pessoas com menos rendimentos efetuam (o que pode constituir uma perda de poder de compra).

Estes aspetos são ainda mais relevantes quando a inflação se concentra em produtos essenciais, como a energia ou a alimentação, e quando a resposta das autoridades passa por uma subida das taxas de juro. Ambos aconteceram nos últimos três anos e ambos têm consequências regressivas, penalizando mais quem ganha menos. Os riscos que se anteveem para a inflação nos próximos anos – o tema do próximo texto – requerem respostas alternativas.