sexta-feira, 12 de novembro de 2021

No 30º aniversário do massacre de Santa Cruz

O dia em que se assinala o 30º aniversário do massacre de Santa Cruz, a 12 de novembro de 1991, quando o exército indonésio disparou sobre manifestantes pró-independência, matando cerca de 400 pessoas, é também momento para lembrar duas das figuras incontornáveis do processo de libertação, recentemente falecidas. O jornalista Max Stahl, a quem devemos a coragem da captação das imagens da chacina de Díli, que rapidamente percorreram o mundo, dando a conhecer a situação vivida no território, e a determinação e empenho inabaláveis de Jorge Sampaio, numa causa que parecia irremediavelmente perdida entre os meandros da realpolitik.

quinta-feira, 11 de novembro de 2021

Passos 2.0

Fernando Alexandre, responsável pelo programa económico de Rangel, defendia em 2011 que o corte temporário do 14º mês para os pensionistas devia tornar-se permanente, para fazer as pessoas "aterrar" e perceber que "muita coisa mudou". Já no PSD, pelos vistos, não mudou nada.

Na mesma entrevista, defendia ainda o corte de 1 salário na função pública e um novo modelo de contribuições - a Conta Poupança Desemprego - que, na prática, representava um primeiro passo de privatização da Segurança Social. "Responsabiliza mais o trabalhador", explicava. Louve-se o eufemismo.

Importa-se

Confirmando que os patrões do turismo, tal como os da agricultura, são do piorio, Raul Martins, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, informou-nos ontem que estão “em contacto com o Governo” para que se criem “fluxos de importação de mão-de-obra com países específicos”, das Filipinas a Cabo Verde. Maravilhas da globalização realmente existente: chama-se arbitragem laboral global a este tipo de práticas na economia política internacional.

quarta-feira, 10 de novembro de 2021

O mesmo, mas com mais força?

Eugénio Rosa publicou um estudo sobre salários cada vez mais mínimos em Portugal. A esquerda euro-conformada veio logo falar da necessidade de “um plano de longo prazo”, para quando os trabalhadores estiverem todos mortos. Afinal de contas, seria necessário aumentar a produtividade, através de uma nova especialização na economia do conhecimento e tal, a mesma retórica desde a Agenda de Lisboa, já com duas décadas, as mesmas que levamos de estagnação no Euro.

terça-feira, 9 de novembro de 2021

António Costa não convenceu

António Costa afirmou que aquela proposta do BE punha em causa a sustentabilidade da segurança social. É factualmente errado. A proposta do BE sobre o factor de sustentabilidade (criado numa altura em que a idade legal de reforma ainda era fixa) não mexe em aspectos estruturantes do actual sistema de pensões: não altera a ancoragem da idade da reforma na esperança média de vida, nem elimina o corte que se aplica a todas as pessoas que se reformam antes da idade legal (o chamado “factor de redução”). O seu propósito era eliminar a injustiça actual que leva a que algumas pessoas sejam mais penalizadas do que outras apesar de serem mais velhas e de terem feito mais descontos. Nas contas do BE, com base na informação disponível e que o governo não contestou, tal alteração teria um custo estimado de 75 milhões de euros em 2022 (menos de 0.05% do PIB), decrescendo ao longo dos anos. Estando ou não de acordo com a eliminação do factor de sustentabilidade (e há razões não orçamentais para questionar a proposta), não se pode afirmar que ela poria em causa a sustentabilidade da segurança social.

Quanto ao aumento do salário mínimo, António Costa afirmou que o PCP exigia um valor de 755 euros em Janeiro e 800 euros ao longo de 2022 – o que, segundo o Primeiro Ministro seria incomportável. No entanto, vários dirigentes do PCP já afirmaram que estes valores (que já ficavam aquém do que o PCP defendeu nas últimas eleições, ou seja, 850 euros) eram bases de negociação e que o governo nunca colocou a hipótese de ir além dos 705 euros em 2022 (o discurso de ontem de António Costa validou esta ideia). A pergunta que fica é: o PS aceitaria em futuras negociações um valor intermédio (digamos 725 euros em 2022, 785 em 2023 e 850 euros em 2024)? Se não, porquê? O que leva o PS a acreditar que os valores que fixou são o limite possível? Em que estudos baseia essa afirmação? Não seria possível, como questionou o entrevistador António José Teixeira, compensar essas subidas de salários com medidas fiscais, por exemplo? Ou condicionar o ritmo de aumentos a um sistema de monitorização dos impactos da medida (como, de resto, está estabelecido desde o acordo tripartido de 2006)?

Na campanha eleitoral (que já começou), espero dos partidos disponibilidade para chegar a compromissos, em vez de imporem unilateralmente a sua agenda aos outros (isto aplica-se aos três, sem excepção). Ou então que sejam claros e convincentes sobre a razão de ser das suas linhas vermelhas (idem). Nesta primeira entrevista após o chumbo do Orçamento, António Costa não passou no teste. Se calhar, também não era eu quem ele queria seduzir.

segunda-feira, 8 de novembro de 2021

Crashed

Tenho pena em dizer isto, mas confirma-se que o notável historiador económico Adam Tooze sabe pouco sobre Portugal e ainda menos sobre a esquerda portuguesa. É compreensível, já que não se pode saber tudo, embora ele de facto tente como poucos. O problema é quando se fala sobre o que em grande medida se desconhece. Por exemplo, no seu Crashed apresenta a CDU como ex-comunista, entre outras considerações das quais discordo...

Hoje, em entrevista ao Público, de resto muito bem conduzida, no meio de considerações muito acertadas sobre o poder histórico das políticas keynesianas, conjugando Tesouros e Banco Centrais, a nível internacional, afiança que Portugal, graças ao apoio do BCE, passou a ser um “mega Portugal”, dando a ideia de que seguimos essas políticas e mais do que o Reino Unido e tudo, estando numa situação melhor. Vai daí, crítica a esquerda portuguesa. Uma boa comparação internacional sobre políticas orçamentais em contexto pandémico indica-nos que tal hipótese é falsa, já que o governo português foi dos que menos fez e Portugal será dos que demorará mais a recuperar economicamente da pandemia.

O seu conhecido europeísmo leva-o ainda a recomendar o conformismo em relação à perigosa UE. Assim, não vamos lá.

domingo, 7 de novembro de 2021

Um jornal que não esquece o trabalho e o capital

sexta-feira, 5 de novembro de 2021

A memória é um país distante (VI)

Bruno Carapinha (facebook)

Falemos de Orçamentos

A rejeição da proposta de Orçamento do Estado para 2022 deixou muita gente perplexa. A impossibilidade de alcançar um acordo com o Governo provocou um debate sobre as propostas negociais que Bloco de Esquerda e PCP colocaram em cima da mesa, sobre o conteúdo da proposta de Orçamento e ainda sobre o método de articulação inaugurado em 2019. Como foi na prática reconhecido pela equipa negocial do Governo, as propostas do Bloco foram essencialmente rejeitadas. No entanto, o Governo argumentou que se estava perante o Orçamento mais à esquerda de sempre. Trata-se de uma declaração ousada que implicaria que a esquerda tinha a responsabilidade de o aprovar, mesmo não tendo obtido grandes concessões. O objetivo destas linhas é avaliar essa ideia, através de uma análise mais detalhada do que tem sido a política orçamental do Governo.

Em primeiro lugar, convém ter em conta que a rejeição da proposta do Governo não põe em causa as principais medidas previstas: o aumento do Salário Mínimo Nacional pode e vai manter-se, como o próprio Governo já garantiu, à semelhança da atualização regular anual das pensões. Além disso, o aumento de 0,9% da função pública e o aumento extraordinário das pensões até €1097 poderão manter-se mesmo com duodécimos, uma vez que o seu impacto orçamental é muito pequeno e a despesa é acomodável. Já se percebeu, portanto, que os principais pontos de dramatização em torno do chumbo do Orçamento não têm fundamento.

Em segundo lugar, é preciso lembrar que as eleições antecipadas são um cenário que só se coloca por imposição do Presidente, já que o Governo podia perfeitamente apresentar uma nova proposta de Orçamento sem necessidade de se forçar uma crise política, como explicaram Guilherme d’Oliveira Martins, que presidiu à comissão de reforma da Lei de Enquadramento Orçamental, ou Miguel Prata Roque, ex-secretário de Estado do PS, no artigo que assinou no Expresso. No entanto, percebe-se que a vontade do Governo era outra e a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa parece definitiva. Assim, é preciso olhar para os motivos que justificam que a esquerda rejeite esta proposta de Orçamento de Estado.

“O Orçamento mais à esquerda dos últimos tempos”?

Embora o Ministro das Finanças se tenha entusiasmado e dito que o Orçamento era “o maior impulso macroeconómico das últimas décadas”, a verdade é que os números do seu próprio Ministério o desmentem. O impacto orçamental das poucas medidas que foram avançadas (a revisão dos escalões do IRS, o pequeno aumento salarial na função pública ou o aumento extraordinário das pensões mais baixas) era de apenas 0,5% do PIB, o que continuaria a deixar-nos como um dos países que menos esforços faz para responder à crise.

Vale a pena olhar para os números que o Fundo Monetário Internacional disponibiliza sobre a despesa discricionária que os vários países aprovaram para fazer face à crise, como já foi feito pelo Paulo Coimbra. Os dados são inequívocos: Portugal teve um dos pacotes anticrise mais frágeis de todo o mundo desenvolvido.Nenhuma economia da periferia do Euro embarcou neste nível de restrição da despesa discricionária em percentagem do PIB (ou seja, em proporção do rendimento do país). Na realidade, todas as economias comparáveis à nossa, a começar pela Grécia (que não está nos dados do FMI), aproveitaram a suspensão das regras para implementar programas de investimento massivos, de forma a recuperar e resolver problemas estruturais das suas economias, mesmo tendo dívidas públicas semelhantes ou superiores à nossa. Nós tivemos uma das maiores contenções orçamentais registadas nas economias avançadas. É de registar que apenas somos batidos por três países nórdicos, cujas recessões em 2020 se ficaram entre os -2,7 e -2,8% e que vão regressar ao PIB real anterior já em 2021. A nossa quebra foi de -7,6% e não se prevê uma recuperação tão rápida, sobretudo face à política de contenção do Governo.

A diferença entre as promessas e a realidade

Há um problema adicional com a proposta de Orçamento apresentada pelo PS: ninguém sabe verdadeiramente que medidas seriam executadas e quais seriam deixadas na gaveta. Isto acontece porque, desde que entrou em funções no final de 2015, o Governo tem recorrido todos os anos a cativações de despesa, incluindo despesa de investimento. Uma cativação é uma “retenção de parte dos montantes orçamentados, que se traduz numa redução da dotação disponível dos serviços e organismos”, como explica o Conselho de Finanças Públicas. Por outras palavras, constitui uma forma de impedir a execução de uma parte da despesa inscrita no Orçamento para cada Ministério. Para descongelar essas verbas, é necessário obter autorização do Ministério das Finanças. Ora, o Governo tem utilizado este dispositivo ano após ano: o orçamento anuncia despesas ou aumentos de despesas que acabam por ficar na gaveta do Ministro das Finanças. João Leão (à semelhança do seu antecessor, Mário Centeno) encarrega-se de garantir que boa parte dessa despesa não é executada.

Veja-se o caso dos cuidadores informais: há dois anos, o Governo inscreveu uma verba de 30 milhões de euros para financiar os projetos piloto relativos aos cuidadores informais. Destes, gastou menos de 300 mil euros, ou seja, 1% do total. No ano passado, dos 30 milhões para os cuidadores foram gastos apenas 700 mil euros. Este ano, pela terceira vez, o Governo promete 30 milhões de euros para este grupo. Infelizmente, não é difícil adivinhar o desfecho.

O caso do investimento público também é ilustrativo: em relação ao que foi anunciado pelo Governo nos sucessivos Orçamentos, ficaram por executar €785 milhões em 2016, €681 milhões em 2017, €735 milhões em 2018, €949 milhões em 2019 e €507 milhões em 2020, ao que se somam €351 milhões na previsão do próprio Governo para este ano. Ao todo, foram 4008 milhões que foram anunciados pelo Governo mas não saíram da gaveta. O aumento do investimento público proposto pelo Governo para 2022 (€1298 milhões) não chega a 1/3 do que ficou por gastar nestes anos. Não é por acaso que, nos últimos anos, o país registou os níveis de investimento público mais baixos da sua história recente.A política de cativações draconianas de Centeno e Leão foi um foco de tensão entre o PS e os partidos à esquerda porque se tornava uma ferramenta de publicidade enganosa. Todos os anos eram anunciados fortes aumentos de investimento público que poderiam devolvê-lo a níveis razoáveis, mas os aumentos efetivamente verificados foram sempre bastante menores. Este foi um dos aspetos mais dececionantes do Governo do PS: revela uma ausência de compreensão da importância do investimento público para a consolidação de políticas de esquerda e para o desenvolvimento do país.

A situação não se alterou após a pandemia. Se olharmos para a média do investimento público nos últimos dois anos em todos os países da União Europeia, Portugal foi o país que menos investiu. É difícil contrariar a ideia de que o combate à crise tem sido feito pelos mínimos. É mesmo no investimento público que se vê a fragilidade da resposta em Portugal, precisamente num momento que podia ser usado para vencer atrasos antigos.

Se não é a dívida, é o quê?

Mesmo entre os que reconhecem que a resposta à crise tem sido manifestamente insuficiente, há quem argumente que havia pouco a fazer face à elevada dívida pública do país. Este argumento parte de um erro fundamental: o de achar que a dívida se reduz através da restrição da despesa. Durante uma crise como a que atravessamos, a restrição da despesa do Estado só agrava os efeitos da recessão, uma vez que nos impede de dar a resposta necessária - aliás, na última crise financeira, os países da Zona Euro que mais cortaram a despesa foram aqueles que tiveram maiores aumentos do rácio da dívida pública. Além disso, a longo prazo, a política de desinvestimento piora os serviços públicos sem quaisquer benefícios para as contas do Estado. O próprio FMI estima que cada euro investido pelo Estado se traduz num crescimento de 2,7 euros do PIB em 2 anos – por outras palavras, os benefícios dos investimentos mais do que compensam o seu custo inicial. Com isso, é possível reduzir a dívida em percentagem do PIB através do crescimento económico (e não de cortes na despesa).

O SNS é um bom exemplo: 41% do dinheiro público destinado à Saúde é gasto com privados, incluindo na contratação de serviços que podiam ser prestados diretamente pelo serviço público se o Estado adquirisse os equipamentos necessários, o que ficaria mais barato a médio prazo. Desengane-se quem pensa que a vaga de demissões de profissionais de saúde a que temos assistido nas últimas semanas não está relacionada com a ausência de condições no SNS.

Acresce que a contratação de profissionais, sobretudo em exclusividade, reduz outras despesas correntes. Basta ver o caso do IPO, que perdeu cerca de 200 profissionais de saúde este ano. É o próprio diretor que afirma que as carências ao nível dos profissionais saem mais caras em horas extraordinárias e contratação a privados. As necessidades de investimento e valorização profissional no SNS são evidentes para todos. Não as resolver é que constitui uma má gestão dos recursos públicos.

Mais difícil ainda é perceber por que motivo o PS recusa medidas sem qualquer impacto orçamental, como as alterações à legislação laboral para reverter algumas das medidas da Troika que ainda se mantêm. Na realidade, várias dessas medidas teriam impactos positivos sobre os salários com consequências positivas no crescimento e, por essa via, nas contas públicas. Se o problema não é a dívida pública, tem de haver outros motivos para a intransigência do PS.

É tempo de ser exigente

A esquerda depara-se agora com uma escolha decisiva nas eleições: ou transfere o seu voto para o PS, recompensando a estratégia de auto-suficiência que António Costa tem levado a cabo desde que recusou acordos com os antigos parceiros da Geringonça em 2019, ou reforça a votação dos partidos à esquerda, forçando o PS a procurar novos entendimentos sobre questões estruturantes.

A primeira hipótese aproxima o PS da maioria absoluta, desejada pelo Primeiro-Ministro apesar do histórico pouco recomendável. As correntes centristas do PS já se estão a mobilizar em áreas tão fundamentais como o trabalho ou a saúde: basta ver o estudo sobre saúde encomendado por Francisco Assis a Maria de Belém através do Conselho Económico e Social, a entrevista de Adalberto Campos Fernandes em que o ex-ministro descarta a exclusividade no SNS, ou até a crescente anuência de António Costa às chantagens das confederações patronais, como aconteceu com o pedido de desculpas à CIP e com o súbito desaparecimento das negociações para o fim da caducidade da contratação coletiva. A pressão para encostar o PS ao centro político e à agenda dos lobbies privados só vai aumentar.

A alternativa é regressar ao espírito e aos instrumentos da Geringonça: um acordo escrito que garanta um mandato de estabilidade em torno de um projeto para o país. Uma estratégia de desenvolvimento assente na recuperação de direitos, na refundação do Serviço Nacional de Saúde e numa política económica centrada no combate aos problemas estruturais do país, na educação, habitação ou transportes. Essa política é viável, mas precisa de uma esquerda forte, com a capacidade de influenciar as escolhas do Governo. Uma esquerda que não abdica de políticas progressistas e não desiste das convergências necessárias.

José Gusmão e Vicente Ferreira. Publicado inicialmente em Esquerda.Net (aqui).

Recuos e avanços

Há vinte e cinco anos, como líder partidário, tinha viabilizado três Orçamentos de que, em larga medida, discordava, só porque era um momento especialmente importante para Portugal e, por isso, se tratava de Orçamentos, também eles, especialmente importantes. Para que Portugal não viesse a ficar fora do avanço para a moeda única.

quinta-feira, 4 de novembro de 2021

Possível guia para eleitores de esquerda que ainda não sabem em quem vão votar

1. Não deixem de votar (faça chuva ou faça sol).

2. Não votem em partidos que defendem o desinvestimento nos serviços públicos de saúde, educação e protecção social - seja em nome da "maior eficência", da "liberdade de escolha", ou de outra desculpa do género.

3. Não votem em partidos que admitam viabilizar governos cujo programa inclui o descrito em 2.

4. Não votem branco nem nulo (o efeito prático seria o mesmo que o dos três pontos anteriores).

5. Votem no PS apenas se este se comprometer com avanços concretos nas áreas em que mais deveria ter avançado desde 2015, em particular: na contratação colectiva (para reequilibrar o poder negocial entre sindicatos e associações patronais), na exclusividade dos profissionais do SNS (o que exige uma melhoria das condições remuneratórias e de carreira para quem aderir a este regime), no investimento público (que atingiu os níveis mais baixos da democracia nas anteriores legislaturas) e nas regras de evolução dos salários dos trabalhadores em funções públicas (que perdem poder de compra há duas décadas, afastando cada vez mais jovens de funções essenciais para o nosso futuro comum).

6. Votem no PCP apenas se não apresentar condições mais exigentes para viabilizar uma nova proposta de orçamento que venha a ser apresentada pelo PS (caso este venha a formar governo) das que apresentou na negociação do orçamento que foi chumbado (por exemplo, no que diz respeito à evolução do salário mínimo, dos salários da função pública e das contas públicas) - e, de preferência, se der sinais de disponibilidade para se aproximar das posições do PS.

7. Votem no BE apenas se não apresentar condições mais exigentes para viabilizar uma nova proposta de orçamento que venha a ser apresentada pelo PS (caso este venha a formar governo) das que apresentou na negociação do orçamento que foi chumbado (por exemplo, no que diz respeito às alterações à lei laboral, às regras da segurança social e às contas públicas) - e, de preferência, se der sinais de disponibilidade para se aproximar das posições do PS.

8. Caso as condições referidas em 5, 6 e 7 (ou duas delas) se verificarem em simultâneo e/ou houver outros partidos que não violem as condições 2 e 3, votem em quem mais confiam.

9. Se não estiverem seguros quanto à confiança que têm em cada partido, façam pim-pam-pum entre aqueles que passaram os testes anteriores.

10. Se não gostarem deste guia, façam o vosso. De preferência, que inclua pelo menos os pontos 1 a 4.

No Banco que já não é de Portugal

O Banco que já não é de Portugal, mas sim de Frankfurt, fez 175 anos: Gute zum Geburtstag. Na data redonda, a chefe veio visitar a sucursal portuguesa e dar a linha estratégica, porque afinal de contas a soberania monetária foi perdida para estranhos que falam alemão, francês e inglês, este último com sotaques variados.

Garantindo o que já sabemos há muito, ou seja, que o banco central controla os termos do financiamento, incluindo o preço, na moeda que emite, Lagarde foi clara, confirmando a hipótese de classe com que esta gente trabalha: nas reformas laborais da troika, as que aumentaram os direitos patronais e as obrigações e vulnerabilidades laborais, não se mexe.

O obediente António Costa, por sua vez, armou-se em Draghi, prometendo fazer tudo, mas para satisfazer as taras do credor de última instância em matéria de finanças públicas periféricas, em linha com a absolutamente medíocre resposta de política económica na pandemia. Finalmente, Mário Centeno garantiu que o Banco que não é de Portugal quer continuar a interferir nas políticas públicas à boleia da condicionalidade de uns fundos que pouco ou nada mudarão. Democracia bem limitada, fim da história.

quarta-feira, 3 de novembro de 2021

Amanhã

Promovido pelo CoLABOR, realiza-se amanhã, na Fundação Calouste Gulbenkian, um encontro internacional dedicado às questões do trabalho, na perspetiva das transições climática e digital. Pretende-se com esta sessão «contribuir para a reflexão e qualificação do debate público acerca das repercussões que estas mudanças, aceleradas pela crise pandémica e a subsequente crise económica e social global, trazem para as condições do trabalho e para o emprego, bem como para a proteção social e a regulação do trabalho».

Participam no evento Leonor Sottomayor, Manuel Carvalho da Silva, Manuel Heitor, Pamela Meil, Maria Regina Redinha, Daniel Bernardino, João Melo, Maria da Paz Campos Lima, José Luís Albuquerque, Armindo Silva, David Mosler e Mariana Vieira da Silva (ver programa aqui). Com início às 9h00, o encontro será transmitido em direto, nas páginas do facebook e youtube do CoLABOR.

Porque é que o Governo quer mais benefícios fiscais para as patentes?

Embora o debate sobre o Orçamento do Estado para 2022 se centre nas grandes opções da proposta, há detalhes que merecem alguma atenção. É o caso da proposta do Governo para a alteração do regime de "patent box", que define uma taxa efetiva de imposto mais baixa sobre o rendimento proveniente de patentes. António Costa fez questão de destacar esta alteração no Parlamento, enquanto elencava as medidas inscritas no OE que o tornavam "amigo do investimento". Na prática, a alteração proposta pelo Governo isenta de IRC 85% das receitas ou royalties provenientes de patentes e propriedade industrial (a isenção atual é de 50%). O objetivo é tornar este regime "um dos mais competitivos da Europa" na promoção da inovação, explicou o primeiro-ministro.

O problema é que os benefícios fiscais não parecem ter tido grandes resultados nos países onde foram implementados. Em 2014, três economistas do Centro para a Investigação Económica Europeia analisaram os benefícios atribuídos aos rendimentos de propriedade industrial em 14 países da União Europeia e concluíram que eram "mal orientados para incentivar as empresas a aumentar as suas despesas em I&D [Investigação e Desenvolvimento]". O motivo apontado pelos investigadores é a elevada incerteza associada a novos projetos de I&D: os regimes de patent box não apoiam empresas que queiram investir em projetos cujos resultados são incertos, mas recompensam apenas os projetos que já se revelaram bem sucedidos. Por outras palavras, premeiam o resultado e não o investimento inicial.

Mais recentemente, três investigadores do Instituto Max Planck publicaram um estudo que aponta conclusões semelhantes: os benefícios fiscais para rendimentos de propriedade industrial podem reduzir a transferência de patentes para fora dos países que os aplicam, mas não têm grande impacto nas despesas com I&D. Os autores notam que estes regimes "subsidiam o resultado e não o investimento" e questionam se estes regimes são "um instrumento eficaz para encorajar a inovação num país, ou se servem apenas para travar ou facilitar a transferência de rendimento das empresas para jurisdições com impostos mais baixos". A pergunta é pertinente, já que os benefícios atribuídos às patentes têm estado associados ao planeamento fiscal agressivo das multinacionais, que transferem rendimentos para países onde beneficiam de taxas de imposto reduzidas. As patent boxes são um dos indicadores que a Tax Justice Network utiliza para construir o Índice de Paraísos Fiscais Empresariais (neste aspeto, Portugal não fica muito bem na fotografia). Foi por isso que, em 2016, a maioria dos deputados do Parlamento Europeu (incluindo o S&D, grupo parlamentar em que se inclui o PS) recomendou a introdução de regras mais apertadas para estes regimes.

À medida que o combate à fuga aos impostos vai ganhando apoio, alguns países vão invertendo o rumo. A Itália, por exemplo, eliminou este ano os benefícios que atribuía às patentes e substituiu-os por apoios públicos às despesas com I&D. É difícil perceber a insistência do Governo português neste regime, sobretudo se tivermos em conta o desempenho do investimento público na área da inovação. Os dados do Eurostat mostram que Portugal é um dos países em que o Estado menos investe em I&D. Além disso, é também um dos países que mais cortou as verbas para I&D nos últimos dez anos: em 2010, o Estado investia €92 per capita em investigação e desenvolvimento; em 2020, já eram apenas €71 per capita.Em vez de reforçar o investimento público, o Governo prefere apostar num modelo de benefícios fiscais que, além de pouco eficaz, pode abrir a porta às multinacionais que queiram aproveitá-lo para pagar menos impostos. É difícil encontrar bons motivos para esta opção.

Soluções políticas à esquerda: o mito da instabilidade

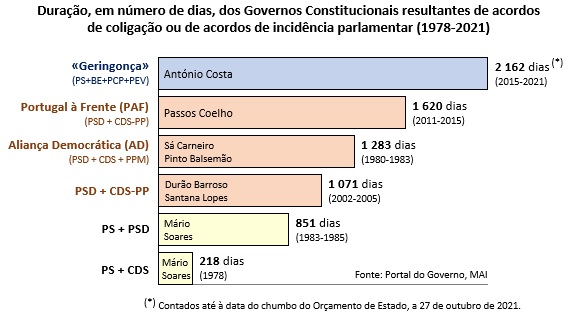

Por entre outros epítetos infantis, como as referências inanes ao bicho-papão do «extremismo» dos partidos à esquerda do PS e à necessidade de «desinstalar o socialismo» (que não é mais que concretizar o sonho de acabar com serviços de provisão estatal direta, como o SNS e a Escola Pública), a alusão a uma espécie de insustentabilidade e instabilidade intrínseca da solução política encontrada em 2015 foi recorrente. E contudo, ao arrepio da perceção de senso comum, esta foi «apenas» a solução governativa mais duradoura de todos os Governos Constitucionais do pós-25 de Abril que dependeram de coligações ou de acordos de incidência parlamentar entre partidos.

De facto, a inédita «Geringonça», ancorada nos acordos entre PS, BE, PCP e PEV, funcionou durante mais de 2.100 dias, bem acima da duração da coligação PAF do PSD/CDS-PP (1.620 irrevogáveis dias), da Aliança Democrática (pouco mais de 1.200 dias de governo) e da coligação PSD/CDS-PP do tempo de Barroso, Santana e Portas (cerca de 1.000 dias). Aliás, se as convergências à direita parecem durar menos que à esquerda, as soluções governativas entre o PS e os partidos à direita revelaram-se ainda mais efémeras (PS/PSD, entre 1983/85, e PS/CDS, em 1978).

Tem por isso inteira razão o ministro Pedro Nuno Santos, quando refere que os entendimentos à esquerda funcionaram enquanto solução governativa, tanto do ponto de vista da sua duração (seis anos) como dos seus resultados. E bem pode a direita, por desejo inconfessado ou preconceito descabido (e pouco democrático, já agora), querer fechar a sete chaves a porta que se abriu. Como assinala o ministro das Infraestruturas e da Habitação, a Geringonça «não foi um parênteses» na democracia portuguesa e pode por isso muito bem voltar. Habituem-se.

terça-feira, 2 de novembro de 2021

Grande Prémio da Fuga à Pergunta do Jornalista Envolta num Manto Cândido da Ilusão da in-Verdade...

Vai para... Marcelo Rebelo de Sousa:

- Reconhece que as suas palavras, ao longo das semanas anteriores à votação do OE, podem ter sido uma precipitação?

- Não. Acho que não. Foram, quando muito, uma antecipação. E é o que se espera de um responsável político. Eu antecipei que poderia haver problemas na votação, por isso é que intervim. Eu antecipei que os problemas estavam a subir e por isso é que fui intervindo mais vezes. Eu antecipei que poderia haver - embora não fosse claro - uma decisão negativa da AR e por isso eu falei nas alternativas... Fiz isso tudo para que, por um lado, para que os portugueses acompanhassem serenamente o que se estava a passar. E percebessem minimamente o que se estava a passar. Por outro lado, para que aqueles que iam decidir soubessem exactamente qual era o meu pensamento sobre a matéria. Por que é que estava preocupado, por que é a preocupação ia subindo, por que é eu entendia que o OE podia ser aprovado e quais eram as soluções alternativas no caso de não ser eventualmente aprovado.

- Faria hoje os mesmos avisos?

- Sim, exactamente!

(transmitido pelas televisões hoje às 16h)

Dúvidas metafísicas que ninguém lhe faz: Mas se antecipou, não valia mais não ter dito nada, para evitar que se autoconcretizasse? Se antecipou e ameaçou, por que razão acha que não amedrontou? Como foi que o PR não antecipou que a ameaça não amedrontasse e o chumbo se verificasse? E se antecipou que isso pudesse acontecer, por que razão o fez? Não acha que, no fundo, reduziu as possibilidades para a saída de uma crise que apenas o PR viu?

É ao contrário

Num intervalo entre conspirações, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou o famigerado “dia da poupança” para insistir numa teoria económica tão vulgar quanto equivocada:

segunda-feira, 1 de novembro de 2021

O que pensa a direita do PS

O chumbo da proposta de Orçamento de Estado para 2022 serviu igualmente para isto. Uma escalada mais aberta da ala direita... no PS e de dominância do próprio partido, novamente:

"O PS não aceita o descontrolo financeiro que poria em causa os compromissos europeus de Portugal. Não aceita o questionamento radical do diálogo e da concertação social. Não aceita a destruição da reforma da Segurança Social de 2007, que lhe garantiu sustentabilidade e assim protegeu os jovens de hoje, pensionistas futuros. Não aceita que se carregue as empresas com sobrecustos excessivos, prejudicando o investimento e o emprego. Não aceita que o combate à precariedade seja sacrificado à defesa exclusiva dos segmentos mais protegidos do mercado de trabalho e que o interesse geral seja confundido com as pressões corporativas do momento. O Orçamento é um compromisso do Governo e ninguém exige que outros o assumam como seu; apenas se solicita que não impeçam que o Governo disponha desse instrumento-chave para a sua ação."

(Augusto Santos Silva, Público, hoje.)

"Descontrolo financeiro" nunca deveria significar pôr em causa - à revelia dos seus próprios deputados - os OE aprovados pelo próprio PS para assegurar melhores condições de investimento público e de serviço público. Estar contra o "questionamento radical do diálogo e da concertação social" nunca deveria significar desqualificação do papel dos deputados ou do Governo e a sua substituição pela vontade do patronato, em clara vantagem na Comissão Permanente da Concertação Social. Nem deveria significar a aceitação de uma lógica - errada - que atribui às empresas a capacidade de melhor decidir sobre os destinos do país quanto ao investimento e emprego, fazendo equiparar lucro com felicidade nacional. "Sustentabilidade" da Segurança Social nunca deveria significar incapacidade de discussão séria e demorada (não em cima do joelho) de alternativas, nomeadamente no financiamento da Segurança Social e na provisão de melhores condições de prestações sociais. "Sobrecustos excessivos, prejudicando o investimento e o emprego" nunca deveria significar bloqueio a políticas consistentes de subida dos salários, recuperação do poder de compra dos trabalhadores mais pobres ou fragilização da negociação colectiva que, todos sabemos, socialistas inclusivé, apenas tendem para desequilibar a balança da relação laboral e, com isso, desvalorizar salários e a organização dos trabalhadores. E muito menos que tudo fosse afastado, alegando-se com os "interesses corporativos" ou com a segmentação do emprego, em que há uns protegidos e outros sem rede.

Assim, o PS parece-se mais com a "social-democracia" do PSD que, por acaso, se assemelha mais ao euro-liberalismo do centro europeu. E não é novidade. Acaso se esquecerá o papel desta ala direita do PS na revisão constitucional de 1989 que permitiu a desarticulação do sector público - num vasto programa de privatizações sem nexo nem estratégia, mais vasto no mandato de Guterres que no de Cavaco Silva; a edificação sem questionamento da transferência de componentes importantes da soberania nacional para instâncias europeias, num sistema desequilibrado que se tem concretizado numa transferência de valor da periferia para o centro europeu; tudo a bem - como diz Santos Silva - dos "compromissos

europeus de Portugal"?

Santos Silva e a direita do PS colocam-se invariavelmente no lado errado daquilo que é melhor para os trabalhadores e, que, por acaso, estão em maioria no país. Tentam à viva força subordiná-los a uma lógica liberal europeia que, há pelo menos duas décadas, tem provado ter os seus maus resultados. E continuará a tê-los, caso se persista nela.

Por isso, Santos Silva vê o próximo debate eleitoral entre partidos que pensariam o mesmo e cuja clivagem aparece esvaziada de conteúdo programático, onde os temas de esquerda desapareceram:

O PS está, pois, em tempo de escolher por onde quer ir....uma escolha entre, de um lado, o centro e centro-esquerda progressista e europeísta e, do outro lado, uma direita instável, dividida e fragmentada que, como se vê nos Açores, não enjeita a mão estendida pela extrema-direita.

Adalberto e o arco perdido

Com um entendimento no mínimo ambíguo sobre a natureza do SNS enquanto serviço de provisão pública, Adalberto Campos Fernandes, antecessor de Marta Temido no Ministério da Saúde, vê no PS uma «atração fatal para ser uma espécie de BE 2.0». Mas talvez a forma mais adequada de colocar a questão seja de facto outra, em linha com o comentário de Paulo Pedroso: «Eu vejo no PS outra coisa, sobretudo entre os socialistas também marcelistas: a atração fatal para fazer do PS um PSD aditivado por um grão de consciência social, em busca do arco da governação perdido, leia-se do bloco central».

domingo, 31 de outubro de 2021

sábado, 30 de outubro de 2021

Política económica em tempo de pandemia à esquerda? Não exactamente

sexta-feira, 29 de outubro de 2021

"O Orçamento mais à esquerda?" Não exatamente

Com a pandemia, o discurso sobre a política económica alterou-se e o reforço dos serviços públicos e o investimento na transição energética das economias passou a fazer parte do léxico da maioria dos governos. Mas a verdade é que pouco mudou em Portugal. Este ano, a previsão de execução do Governo coloca-nos como o 2º país com pior nível de investimento público na UE, apenas acima de Espanha e bem abaixo da Grécia, que tem uma dívida pública superior à nossa.

Mesmo como todo o dinheiro do PRR (que pode continuar a ser executado sem a aprovação do OE), os planos para 2022 não mudariam substancialmente a situação, sobretudo se tivermos em conta o historial deste Governo em promessas orçamentais que, todos os anos, ficam na gaveta e não são executadas. Esta estratégia erra duplamente: no curto prazo, a restrição da despesa do Estado acentua os efeitos da crise em vez de os combater; no longo prazo, o desinvestimento piora os serviços públicos sem quaisquer benefícios para as contas do Estado. O SNS é um bom exemplo: 41% do dinheiro público destinado à Saúde é gasto com privados, incluindo na contratação de serviços que podiam ser prestados diretamente pelo serviço público se o Estado adquirisse os equipamentos necessários, o que ficaria mais barato a médio prazo.A resposta à crise que atravessamos não se faz com a mesma estratégia do passado, sobretudo sem regras europeias (que estão suspensas) e com o BCE a garantir taxas de juro baixas. A obsessão com o défice é um erro que se paga caro, como a esquerda percebeu há muito. Cabe ao Governo compreender as razões do seu falhanço e inverter o rumo. Há tempo para apresentar uma nova proposta de Orçamento que responda aos problemas estruturais do país. Só é preciso que haja vontade.

O lado invisível do OE

A celeuma em torno do OE para 2022 lembra a do PEC4.

Quando se discute o famoso momento da sua votação, a ideia dominante é a de que esquerda se juntou à direita para chumbar o poder socialista e teve um efeito desgraçado: chumbar o pacote de medidas acordado com a chanceler Merkel conduziu à queda do Governo Sócrates e, com ele, à entrada da troica em Portugal e, depois das eleições antecipadas, a um Governo PSD/CDS (Passos Coelho/Paulo Portas) que foi "além da troica", cujos resultados foram desastrosos para o país e para os portugueses.

Mas geralmente esquece-se a materialidade das medidas que estavam a ser votadas.

No caso concreto, e desde o segundo trimestre de 2010, as instituições europeias mudaram de opinião. Em vez de um programa de investimento e de defesa o emprego - passou-se à austeridade, cortar na despesa pública. Como se as contas públicas estivessem na origem da crise do euro e não da crise de 2007/2008, filha da distopia do sistema financeiro e que transbordara para os Estados quando lançaram a mão para pagar os seus desmandos, com repercussões nos mercados financeiros onde - por obrigação ideológica - os governos da UE se têm de financiar, porque os países cederam ao BCE o seu poder de emissão monetária.

Cada pacote de medidas agravava a recessão e o desemprego. E o PEC4 já era o quarto pacote.

O Governo PS, sem querer olhar o problema de frente, tendo como ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos - nas palavras de José Sócrates, um "embaixador do governo alemão" - acatava os ditames aparentemente irracionais vindos de Bruxelas e Frankfurt. Aparentemente, porque esses pacotes visavam, sim, provocar uma ruptura financeira que forçasse a intervenção externa que, por sua vez, financiasse sobretudo a banca francesa e alemã - que apostara nos juros altos da dívida pública nacional. Ou seja, pressionava-se para aplicar um programa de austeridade que fizesse a população portuguesa pagar o empréstimo externo que, por sua vez, pagaria os desmandos dos "credores". E nesse capítulo, a filosofia "as dívidas são para pagar" assemelha-se mais à própria voz dos "credores" seus beneficiários.Essa era a essência do PEC4. O seu chumbo era, pois, justo. Se não fosse o PEC4 a ser chumbado, seria o seguinte, porque nenhum deles resolveria os problemas nacionais. Pelo contrário, agravava-os e a esquerda não poderia apoiar esse programa. Mas esse facto gravoso não impediu que toda esta materialidade tivesse ficado ofuscada na suposta insanidade - passada em coro na comunicação social - da aliança contra-natura que o deitou abaixo. Logo se repetiu que esquerda e direita se aliaram para derrubar o Governo PS, omitindo-se os motivos bem diferentes (como se pode ver no vídeo bastante edificante).

Mas por que razão se colocara o Governo PS nessa posição?

Recuerdos

Um amigo chamou-me ontem a atenção para a necessidade de seguir o que se passa em Espanha na área laboral, através do excelente Público espanhol: La reforma laboral, un foco de tensión desde el mismo comienzo del Gobierno de coalición. Passa-se a fronteira e é um enorme contraste em relação ao Público português.

Alguns dados para a autópsia de um orçamento “expansionista”

Mesmo sabendo que as fracassadas negociações iam muito além do orçamento, não queria deixar de mostrar uns dados que creio permitirem aferir o carácter expansionista do defunto orçamento (e dos anteriores) ou pelo menos ver como este compara com outros países da Zona Euro.

Os dados para 2019 e 2020 foram retirados do Eurostat e para 2021 e

2022 (e 2023 e 2024 para alguns países) foram retirados dos orçamentos propostos

para cada país, consultáveis aqui.

No quadro seguinte podemos ver os saldos orçamentais de 2019 e 2020 e os previstos para 2021 e 2022 de vários países da Zona Euro (dos que tinham orçamentos que conseguisse ler sem recorrer a um dicionário e excluindo a Irlanda e o Luxemburgo que são casos especias). Os dados encontram-se ordenados pelo PIB em volume previsto para o fim deste ano quando comparado com 2019 (coluna a amarelo).

O que salta à vista imediatamente são os reduzidos défices portugueses quando comparados com os restantes países em 2020 e 2021. Em 2021, apenas os dois países menos afectados pela crise apresentarão défices inferiores ao nosso 4.3%.Olhando para o cadáver que aqui nos traz (o orçamento de 2022 que previa um défice de 3.2%), no grupo de países mais atingidos pela crise, a nossa contenção orçamental só é superada pela Áustria (coluna a verde e gráfico seguinte). Repare-se que Itália e Espanha, países com elevadas dívidas públicas como nós, só preveem atingir esse valor para o défice em 2024.

Nos únicos anos em que as regras orçamentais de que tanto

nos queixamos estiveram suspensas, quando os juros da dívida pública estão em mínimos

históricos, quando se iniciam negociações para rever os absurdos critérios orçamentais

europeus, será que a obsessão orçamental evidenciada esteve no lugar certo da

lista de prioridades do governo? Ou faria mais sentido dar resposta a alguns dos problemas do país, evitando, quem sabe, a críse política em que nos encontramos?