Mais do que o atraso, o verdadeiro problema é a dependência face a estas poderosas consultoras multinacionais para fazer um trabalho que, até por uma questão de confiança, deve caber ao próprio Estado. Mas, já se sabe, o esvaziamento das competências do Estado é todo um negócio, das consultoras aos grandes escritórios de advogados, todo um círculo vicioso criado há muito pelos neoliberais em várias escalas.

sexta-feira, 31 de julho de 2020

Dependências há mesmo muitas

quinta-feira, 30 de julho de 2020

Do acordo europeu e suas consequências na política monetária

Sobre o acordo europeu da semana passada, escrevi um artigo para a versão portuguesa do Le Monde diplomatique - edição portuguesa, nas bancas na próxima quinta-feira. Segue abaixo um trecho, sobre as (ignoradas) consequências do acordo na política monetária do BCE:

Este entendimento do papel dos Bancos Centrais foi, e é, o entendimento prevalecente no BCE. No entanto, a sua incapacidade de atingir a taxa de inflação de 2% tem um efeito colateral positivo nas finanças públicas europeias, já que países, como os do Sul da Europa, beneficiam de taxas de juro muito baixas num contexto de forte endividamento. Ou seja, embora não seja esse o objectivo da BCE, não é expectável que Portugal tivesse agora qualquer problema de financiamento de um programa ambicioso de relançamento económico. Pelo contrário, as compras de dívida por parte do Banco de Portugal, sucursal do BCE, são na verdade uma forma de reestruturação da dívida, pois os custos da dívida voltam ao Ministério da Finanças na forma de dividendos desta instituição pública. No entanto, com a promessa de novas obrigações europeias emitidas de forma maciça, o BCE terá agora um mercado alternativo às dívidas públicas nacionais para a prossecução da sua política de estabilidade de preços, libertando-o do actual modelo de compras de activos que nos favorece. O aumento do controlo e da pressão financeira do BCE sobre as escolhas orçamentais do governo português é um dos resultados deste acordo. Se é pouco provável que o BCE queira provocar uma nova crise da dívida no imediato, a sua presidente, Christine Lagarde, confirmou há meses esta linha de pensamento em Frankfurt, afirmando que não é responsabilidade do BCE a manutenção de juros baixos nos títulos de dívida pública nacionais.

Este entendimento do papel dos Bancos Centrais foi, e é, o entendimento prevalecente no BCE. No entanto, a sua incapacidade de atingir a taxa de inflação de 2% tem um efeito colateral positivo nas finanças públicas europeias, já que países, como os do Sul da Europa, beneficiam de taxas de juro muito baixas num contexto de forte endividamento. Ou seja, embora não seja esse o objectivo da BCE, não é expectável que Portugal tivesse agora qualquer problema de financiamento de um programa ambicioso de relançamento económico. Pelo contrário, as compras de dívida por parte do Banco de Portugal, sucursal do BCE, são na verdade uma forma de reestruturação da dívida, pois os custos da dívida voltam ao Ministério da Finanças na forma de dividendos desta instituição pública. No entanto, com a promessa de novas obrigações europeias emitidas de forma maciça, o BCE terá agora um mercado alternativo às dívidas públicas nacionais para a prossecução da sua política de estabilidade de preços, libertando-o do actual modelo de compras de activos que nos favorece. O aumento do controlo e da pressão financeira do BCE sobre as escolhas orçamentais do governo português é um dos resultados deste acordo. Se é pouco provável que o BCE queira provocar uma nova crise da dívida no imediato, a sua presidente, Christine Lagarde, confirmou há meses esta linha de pensamento em Frankfurt, afirmando que não é responsabilidade do BCE a manutenção de juros baixos nos títulos de dívida pública nacionais.

quarta-feira, 29 de julho de 2020

Lembranças adicionais

O Novo Banco vendeu mais de 13 mil imóveis a um fundo anónimo sediado nas ilhas Caimão, emprestou dinheiro a quem os comprou, registou prejuízos daquele que foi o maior negócio imobiliário dos últimos anos em Portugal, e o segundo maior da Península Ibérica, e ainda recebeu compensação pelas perdas de centenas de milhões através do Fundo de Resolução. Não se sabe quem comprou os imóveis e ninguém escrutinou quem eram os compradores.

Amílcar Correia sintetizou em editorial a excelente investigação de Paulo Pena, em linha com as de Cristina Ferreira a que temos aqui feito referência. Todos temos boas razões para suspeitar dos abutres compradores.

No Público decidiram lembrar, e bem, a intervenção da deputada socialista Helena Roseta sobre as suspeitas vendas ao desbarato de imobiliário que, em mãos públicas, podia ter uma outra utilidade social. Mas não deviam ter ficado pela lembrança desta intervenção individual dissidente num partido que aprovou este processo em modo bloco central. Deviam lembrar-se também de quem contestou deste o início este ruinoso negócio, propondo, contra a falida sabedoria convencional, a alternativa sensata da nacionalização. Deviam lembrar-se de comunistas e de bloquistas.

E deviam lembrar-se, já agora, do contexto estrutural que permite estas operações e que passa, entre outros, pela liberdade irrestrita de circulação de capitais indissociável da integração europeia.

terça-feira, 28 de julho de 2020

Em memória de John Weeks (1941-2020)

Faleceu John Weeks, economista e professor na School of Oirental and Asian Studies (SOAS) da Universidade de Londres. Foi autor de importantes contribuições para a teoria económica, com uma obra que se estende por inúmeros artigos e livros em temas tão centrais como o desenvolvimento das economias capitalistas, a financeirização e a história económica. O seu pensamento e domínios de investigação inscrevem-se no espaço marxista e keynesiano, explorando os seus domínios de intersecção e diálogo. Um espaço teórico de fronteira em que – não será surpresa – se situa muita da atenção do autor deste post e da maioria dos autores deste blogue.

Sendo impossível abarcar num pequeno texto a relevância da sua obra, há duas referências que não poderia deixar de fazer.

Não deixem de ler o livro The irreconciable inconsistencies of Neoclassical Macroeconomics. De forma clara e eloquente, o autor expõe as diferenças entre o quadro analítico keynesiano e a sua reinterpretação neoclássica. Embora o livro se debruce particularmente na primeira síntese neoclássica, erguida sobre os contributos de Samuelson, Modigliani e Patinkin, isso não torna o livro datado nem desajustado a uma leitura presente. Pelo contrário, trata-se por esse motivo de um livro recomendado aos alunos de Economia nos primeiros anos de licenciatura, cujas cadeiras de macroeconomia assentam nos modelos desse paradigma, embora nunca os apresentem de um ponto de vista comparado ou em contexto na evolução do pensamento económico. Enquanto estudante, encontrar este livro numa estante do ISEG foi um importante marco de arejo intelectual e de munição crítica para o que me encontrava a estudar.

John Weeks tem uma das mais certeiras definições de Economia. Definir o uma disciplina que observou tantas mutações ao longo do tempo é um enorme desafio e nenhuma definição será nunca suficientemente ajustada. Mas nas aulas de introdução à Economia o reconhecimento desta dificuldade é um acontecimento raro. De um modo geral, todos os manuais apresentam como a “verdadeira” definição de Economia aquela apresentada por Lionel Robbins: “a ciência que estuda a o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos com usos alternativos”. Esta definição, aparentemente inócua, constitui um enorme afunilamento das questões económicas e é totalmente desajustada às grandes questões da macroeconomia. Os grandes problemas macroeconómicos das economias desenvolvidas não são problemas de escassez de recursos, mas a incapacidade de levarem os recursos abundantes de capital e trabalho, bem como o potencial tecnológico, para a esfera da produção. O desemprego e a baixa utilização do capital não são problemas de escassez, mas de incapacidade de gestão de abundância num emaranhado estrutural em que se cruzam diversos constrangimentos, onde se contam os de poder, os institucionais e os de conjuntura externa, que impedem que essa abundância seja colocada com equidade ao serviço do bem-estar das populações. Este problema macroeconómico é brilhantemente sumarizado na definição de Economia de John Weeks: “A economia é o estudo do processo pelo qual a sociedade traz os seus recursos disponíveis à produção e a distribuição dessa produção pelos seus membros”. Usei-a várias vezes, em aulas de introdução à Economia e, embora pressentisse que a necessidade de crítica à definição de Robbins era plenamente compreendida no imediato, continuo a considerar que contribuía para uma aula mais interessante. Certamente, muito mais do que se me limitasse à gasta e falaciosa alegoria da economia como um Robinson Crusoe na sua ilha, decidindo aplicar os seus recursos escassos de tempo entre pescar ou apanhar cocos.

Todos os economistas críticos devem estar gratos a John Weeks, que nos deixou no domingo, aos 79 anos.

O mito do mau uso dos fundos europeus em Portugal

A ideia de que os fundos europeus foram mal utilizados em Portugal é um mito urbano. Um mito alimentado por alguns casos gritantes de desperdício e corrupção que remontam, quase todos eles, à era cavaquista - ou seja, há mais de 25 anos.

A maioria das pessoas que ouço falar sobre o "mau uso" dos fundos europeus em Portugal mal sabe do que fala. Muitos associam aos fundos maus exemplos - como o investimento redundante em autoestradas - que não foram financiados por essa via (mas por PPPs). Por outro lado, parecem ignorar que quase todos os avanços notáveis que houve em Portugal nas últimas décadas (na educação e formação, na saúde, na ciência, na transferência de tecnologia, na inovação empresarial, no tratamento de resíduos, na protecção costeira, na infraestruturação do território, na modernização administrativa, etc.) devem muito a esses fundos.

Quem nos dera que a generalidade das políticas públicas neste país tivesse o mesmo grau de planeamento, programação, monitorização, avaliação e escrutínio. Para quem quer saber um pouco mais sobre o assunto, sugiro que comecem por este pequeno livro, feito pelo entretanto extinto Observatório do QREN (no qual participei). Já tem uns anos, mas o essencial está lá.

(PS: também existe em PDF, é só pesquisar.)

A maioria das pessoas que ouço falar sobre o "mau uso" dos fundos europeus em Portugal mal sabe do que fala. Muitos associam aos fundos maus exemplos - como o investimento redundante em autoestradas - que não foram financiados por essa via (mas por PPPs). Por outro lado, parecem ignorar que quase todos os avanços notáveis que houve em Portugal nas últimas décadas (na educação e formação, na saúde, na ciência, na transferência de tecnologia, na inovação empresarial, no tratamento de resíduos, na protecção costeira, na infraestruturação do território, na modernização administrativa, etc.) devem muito a esses fundos.

Quem nos dera que a generalidade das políticas públicas neste país tivesse o mesmo grau de planeamento, programação, monitorização, avaliação e escrutínio. Para quem quer saber um pouco mais sobre o assunto, sugiro que comecem por este pequeno livro, feito pelo entretanto extinto Observatório do QREN (no qual participei). Já tem uns anos, mas o essencial está lá.

(PS: também existe em PDF, é só pesquisar.)

segunda-feira, 27 de julho de 2020

Correcção de um erro sobre dinheiros

O último post partiu de um erro e chegou a uma conclusão meia errada. Mas não inteiramente incorrecta.

Em discussão, estava a afirmação repetida à exaustão de que "Portugal nunca recebeu tanto dinheiro". Essa afirmação tem por base o valor de 57,9 mil milhões de euros para os próximos 9 anos (2021-2029), que se obtém somando 29,8 mil milhões do próximo quadro comunitário (2021-2027), mais 15,3 mil milhões do fundo de recuperação da economia e ainda mais 12,8 mil milhões de verbas não executadas do anterior quadro comunitário. Como as verbas não executadas já se encontram contabilizadas no próprio período, atenha-se apenas às duas primeiras parcelas, num total de 45,7 mil milhões.

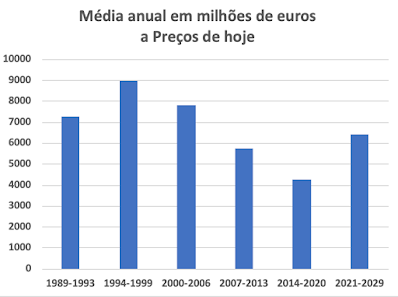

No post anterior, partiu-se do texto de Luís Madureira Pires, “30 anos de fundos estruturais (1986-2015)” que, no quadro 1, sintetiza as verbas comunitárias recebidas desde 1989. Como não é correcto comparar valores correntes de anos distintos, usou-se o actualizador do INE. E concluiu-se que, não só as verbas recebidas entre 1994 e 2007 estavam ao mesmo nível do que se irá receber de 2021 a 2027, como era - por isso - muito provável que, em termo de transferências líquidas de contribuições para o orçamento comunitário, as ajudas comunitárias ficassem mesmo aquém das já recebidas.

Porém, cometeu-se um erro. Ao actualizar-se aqueles números não se reparou que já estavam actualizados a preços de 2014. Assim, ao actualizar-se a preços de 2019 como sendo valores correntes (e não a preços de 2014), sobrevalorizou-se os valores mais antigos.

Quando se compara os tais 45,7 mil milhões de euros com o passado, esse montante está francamente acima do recebido anteriormente. Mas apenas o está porque se receberá 15,3 mil milhões de euros do fundo de recuperação. Caso contrário, os fundos comunitários a receber por Portugal - 29,8 mil milhões estariam bem abaixo do recebido entre 2000 (34,3 mil milhões) e 2013 (31,2 mil milhões). Para vitória, continua a ser uma meia vitória.

Em termos de montantes anuais a entrar em Portugal, deve ter-se em conta já os 57,9 mil milhões de euros, incluindo os 12,8 mil milhões não executados. Em rigor, dever-se-ia abater aos valores passados as verbas não executadas, mas omita-se essa correcção.

Como se pode no gráfico ao lado, o erro - mais uma vez - sobrevalorizou os valores passados. E, claro está, que a média anual na próxima década é superior a qualquer período passado. Mas o curioso é que - mesmo tomando esses valores mais elevados - a média anual do período 2021/2029 não está muito longe da verificada entre 1994 e 2013. Se na próxima década a média anual será de 6,4 mil milhões, entre 1994-1999 foi de 4,6 mil milhões, entre 2000-2006 de 4,9 mil milhões e entre 2007-2013 foi de 4,5 mil milhões.

Como se pode no gráfico ao lado, o erro - mais uma vez - sobrevalorizou os valores passados. E, claro está, que a média anual na próxima década é superior a qualquer período passado. Mas o curioso é que - mesmo tomando esses valores mais elevados - a média anual do período 2021/2029 não está muito longe da verificada entre 1994 e 2013. Se na próxima década a média anual será de 6,4 mil milhões, entre 1994-1999 foi de 4,6 mil milhões, entre 2000-2006 de 4,9 mil milhões e entre 2007-2013 foi de 4,5 mil milhões.

Ou seja, apesar do erro, mantém-se a dúvida: Qual a razão então de tanta euforia com a vinda dos dinheiros

comunitários? E mais uma vez, é de sublinhar que a aproximação política que faz soar as campainhas de um bloco central entre o PS e o PSD se verifica num contexto de entrada avultada de dinheiros comunitários. E que, olhando para a História, é de temer que essa confluência de entendimento adense o ambiente de pântano que levou António Guterres a demitir-se de primeiro-ministro ao menor pretexto (derrota nas autárquicas de 2001).

Segundo conclusão: Quanto é que efectivamente Portugal receberá da UE?

Aqui, o post passado não errou. Chamava-se a atenção para o facto de, politicamente, se estar a atirar para os olhos dos cidadãos os montantes das transferências brutas, quando - na verdade! - não é esse o montante que ficará: é preciso lembrar que Portugal contribui para o orçamento comunitário. E não é pouco. As transferências têm vindo a descer e as contribuições a subir. E caso se compare entre o que entra e o que sai, observa-se que o montante final das transferências comunitárias são bem mais baixas e que isso poderá fazer diferença quando se tem um plano da pólvora por financiar e se quer mudar a estratégia económica de Portugal.

Concluindo: é verdade que "Portugal nunca recebeu tanto dinheiro"? É. Mas não é assim tanto mais se tivermos em conta que é suposto servir para enfrentar a maior crise de que há memória...

O dinheiro da UE não compensa o que não se investiu na última década

Como se tem dito nos últimos dias, Portugal vai receber uma pipa de massa da UE, para gastar nos próximos anos. É tanto dinheiro que há quem tema que não haja onde o gastar bem. É uma conclusão apressada, por três razões. Primeiro, porque a dimensão da crise que estamos a viver não tem precedentes e é preciso mesmo muito investimento público para a combater. Segundo, porque o dinheiro que aí vem, sendo muito, não é assim tanto se comparado com os primeiros anos da integração europeia. Terceiro e não menos importante, porque o investimento público em Portugal tem estado pelas ruas da amargura.

Como se tem dito nos últimos dias, Portugal vai receber uma pipa de massa da UE, para gastar nos próximos anos. É tanto dinheiro que há quem tema que não haja onde o gastar bem. É uma conclusão apressada, por três razões. Primeiro, porque a dimensão da crise que estamos a viver não tem precedentes e é preciso mesmo muito investimento público para a combater. Segundo, porque o dinheiro que aí vem, sendo muito, não é assim tanto se comparado com os primeiros anos da integração europeia. Terceiro e não menos importante, porque o investimento público em Portugal tem estado pelas ruas da amargura.O gráfico ao lado permite perceber o terceiro ponto. Segundo aos dados da Comissão Europeia (base AMECO), nos últimos 10 anos o investimento público em percentagem do PIB em Portugal foi sistematicamente inferior à média da UE. Se tivesse sido idêntico àquela média, o Estado português investido mais 16,2 mil milhões de euros do que investiu de facto. Isto é mais do que o montante que o novo Fundo de Recuperação Europeu destina a Portugal (cerca de 15,3 mil milhões de euros).

Ou seja, na última década houve muito investimento público importante para o desenvolvimento do país a prazo que deveria ter sido feito e não foi. Trata-se agora de tentar recuperar algum do tempo perdido. Em querendo, não faltarão oportunidades para usar bem este dinheiro.

sábado, 25 de julho de 2020

sexta-feira, 24 de julho de 2020

Problemas e desafios, para lá da pandemia

«Investigadoras e investigadores de diferentes áreas e perspetivas das ciências sociais e humanas assumiram o convite para reagir ao embate pessoal, cívico, político e intelectual da pandemia, elegendo temas que constituem problemas e desafios dos tempos que vivemos e justificam a construção de alternativas. Fizeram-no em vista dos seus trabalhos de investigação, dos seus contextos de trabalho, do seu impulso mais imediato ou, enfim, das suas preocupações mais sentidas. (...) O que aqui se apresenta é, porventura, a soma do que já nos preocupava e do que passou a perturbar-nos. Não foi a pandemia que nos inventou, foi a pandemia que nos mobilizou e, porventura, recriou os nossos processos de trabalho e a nossa posição na ciência, na universidade, na sociedade. (...) Criou-se instabilidade, produziu-se vulnerabilidade, exauriu-se o que dá mais solidez à economia, à sociedade e à vida e recebemos de volta uma pandemia. É esta noção forte que tem de nos acompanhar quando não queremos um regresso a um “normal” – que nunca ninguém definiu em proveito de todos – e que é a palavra que mais exprime a opacidade que pairava sobre o mundo que desabou com a pandemia e que não pode perdurar para pensarmos um futuro que está por construir».

«Investigadoras e investigadores de diferentes áreas e perspetivas das ciências sociais e humanas assumiram o convite para reagir ao embate pessoal, cívico, político e intelectual da pandemia, elegendo temas que constituem problemas e desafios dos tempos que vivemos e justificam a construção de alternativas. Fizeram-no em vista dos seus trabalhos de investigação, dos seus contextos de trabalho, do seu impulso mais imediato ou, enfim, das suas preocupações mais sentidas. (...) O que aqui se apresenta é, porventura, a soma do que já nos preocupava e do que passou a perturbar-nos. Não foi a pandemia que nos inventou, foi a pandemia que nos mobilizou e, porventura, recriou os nossos processos de trabalho e a nossa posição na ciência, na universidade, na sociedade. (...) Criou-se instabilidade, produziu-se vulnerabilidade, exauriu-se o que dá mais solidez à economia, à sociedade e à vida e recebemos de volta uma pandemia. É esta noção forte que tem de nos acompanhar quando não queremos um regresso a um “normal” – que nunca ninguém definiu em proveito de todos – e que é a palavra que mais exprime a opacidade que pairava sobre o mundo que desabou com a pandemia e que não pode perdurar para pensarmos um futuro que está por construir».Da introdução de José Reis ao «Palavras para lá da pandemia: Cem lados de uma crise». Um trabalho coletivo, de acesso livre, que não é um dicionário nem um documento programático. Junta ideias e propostas em torno de velhas e novas preocupações, que o contexto de pandemia acentuou e sinalizou. Para que tudo não fique na mesma.

quinta-feira, 23 de julho de 2020

Visões

Lembram-se da agenda para a década de António Costa? A visão estratégica de António Costa Silva está condenado ao mesmo esquecimento.

Um plano sério não se prepara assim. Um plano sério pressupõe um Estado com instrumentos de política e com quadros tecnicamente capazes e devotados inteiramente a um trabalho que é necessariamente colectivo, em diálogo com as forças sociais relevantes. Em Portugal, os instrumentos de política foram perdidos, graças à integração. E muitos centros de competência para o planeamento foram deliberadamente destruídos há muito.

António Costa Silva denuncia correctamente a desindustrialização, mas aposta que a reindustrialização se fará à boleia do reforço da mesma integração europeia, num quadro basicamente de globalização, que foi em grande medida responsável por esse desgraçado processo. Pensar em desenvolvimento industrial nesta periferia sem política cambial, sem protecionismo seletivo, sem controlo de capitais, sem canalização do crédito fora da ficção destrutiva da concorrência bancária, é uma quimera.

De resto, e isto não é um detalhe, já que as referências intelectuais contam, devo dizer que fiquei estarrecido com a forma como Karl Polanyi e John Maynard Keynes são convocados no documento de António Costa Silva.

Karl Polanyi foi um invulgar economista político socialista, convencido da necessidade de desmercadorizar e de desglobalizar, de subordinar a economia às prioridades das democracias nacionais, de superar o capitalismo global. Para ele, a criticada mercadorização exigiu uma deliberada acção estatal de cima para baixo e a desmercadorização desejada exigia uma mudança das lógicas da intervenção, vinda de baixo para cima. Karl Polanyi está muito longe da ideia de mudança pendular do Estado para o mercado e vice-versa, ainda para mais quando a forma de intervenção agora defendida é em modo Estado bombeiro, o que paga, mas não altera as relações de poder dentro das empresas capitalistas e o que em vários aspectos reforça a mercadorização, por exemplo em modo extractivista.

Já Keynes e a tradição keynesiana são alvo da maior confusão, afiançando-se que salvou o capitalismo na primeira metade do século, mas que já não é repetível, ao mesmo tempo que se garante que Keynes foi influenciado por algo que não existia na sua época: o monetarismo. Se estamos a falar da teoria quantitativa da moeda, de que o monetarismo de Friedman foi filho tardio, então é caso para dizer que Keynes se lhe opôs denodadamente, em nome de uma visão da economia onde a moeda nunca é neutra, até por causa da incerteza irredutível. O ponto prescritivo de Keynes é o de que a política monetária tem de estar subordinada à política orçamental, sendo desejável uma política de controlo apertado da finança, no quadro de taxas de juro duradouramente baixas, a tal “eutanásia do rentista” que acompanharia a “socialização do investimento”. Esta linha inspirou políticas no pós-guerra, o período de maior prosperidade partilhada no centro até anos setenta, e foi diluída e abastardada com a vitória das correntes neoliberais, mas regressando sempre que as crises, cada vez mais violentas, nos atingem. É uma tradição resiliente neste novo milénio. Infelizmente, é uma tradição institucionalmente proscrita nesta periferia dependente.

Se estas referências fossem levadas a sério, teríamos uma lógica muito diferente de intervenção do Estado e a necessidade de recuperar instrumentos de soberania. Na sua ausência, o que resta por cá, para lá de ficções extractivistas de alto mar, é a mesma economia da oferta de sempre, guiada pelo prazo em que estamos todos mortos, o longo, agora com a retórica do combate às desigualdades e à precariedade, mas sem propostas fiscais ou de legislação laboral progressivas. Afinal, o pacto proposto é entre o Estado e as empresas. Os sindicatos não são tidos nem achados. É sempre preciso perguntar: a quem serve esta visão estratégica?

quarta-feira, 22 de julho de 2020

É verdade que "Portugal nunca recebeu tanto dinheiro"? Não é!

Depois dos foguetes em Bruxelas, começou o bombardeamento em Lisboa.

Diz Marcelo Rebelo de Sousa: “Portugal nunca recebeu tanto dinheiro para um período como este (...) é uma oportunidade única (...) espero que haja noção de que é irrepetível”. Diz António Costa: “No conjunto, nestes dez anos, Portugal terá de executar um total de 57,9 mil milhões de euros. Obviamente é um enorme desafio”. É “uma resposta europeia robusta”, “é um aumento de 37% relativamente ao anterior período de programação”. “Se tivermos em conta que anualmente Portugal executa entre 2 a 3 mil milhões por ano, que o volume agora disponibilizado exige uma execução média de 6 mil milhões por ano, obviamente (...) fica claro o esforço que representa para o país”. A repórter da Sic Notícias mantém o discurso bélico: “A bazooka europeia dá a Portugal munições que nunca teve ao alcance”.

Será assim? Não é.

Primeiro exercício: Quanto da União Europeia Portugal recebeu no passado?

Em 2000, Portugal negociou para seis anos um total de transferências de 33.187 mil milhões de euros de fundos estruturais. Veja-se o texto de Luís Madureira Pires, “30 anos de fundos estruturais (1986-2015)” (quadro 1). Ora, os valores de 2000 não são comparáveis com os de 2020. Usando o actualizador do INE, obtém-se que nessa década Portugal recebeu a preços de hoje – sem pompa e circunstância, e sem qualquer pandemia – 46.750 milhões de euros de fundos estruturais! Ora, para 2021-2027 Portugal, também para seis anos, vai receber menos do que isso - 45.100 milhões – já integrando 15.300 milhões de apoio por causa da pandemia e 29.800 milhões de euros de fundos estruturais!

Ou seja, este acordo não foi uma vitória do Governo. Foi uma derrota face ao que se conseguiu em 2000. Apenas em termos de fundos estruturais - os tais 29.800 milhões de euros - ficou apenas um pouco acima do quadro 2014-2020 (que está ainda por executar substancialmente) e muito abaixo de todos os outros quadros.

E como este acordo não foi uma vitória, logo se arranjou na secretaria uma forma de o ser. Se somarmos as verbas do quadro comunitário de apoio de 2014-2020 que se receberá até 2023 – 12.800 milhões - então – Sim! Conseguimos! – Portugal afinal dispões de 57.900 milhões. Sim, mas isso não para seis, mas para 9 anos.

O que vemos se fizermos comparações em termos de média anual? Foi outra vitória?

Como se vê, a média anual da próxima década – em valores actualizados a preços de 2019 – está muito longe do verificado nos primeiros quadros comunitários de apoio. Portanto, nova derrota. A tal bazooka europeia ficará aquém das outras bazookas passadas que nos trouxeram até aqui à espera de novas “munições”.

Dir-se-á que a partir de 2027 além dos 12.800 milhões transferidos do passado haverá um novo quadro comunitário e que, por isso, ter-se-ia de entrar em linha sde conta com esses valores também. Mas será assim? E se houver será suficiente para cobrir a diferença com os quadros comunitários de 1994-1999 e de 2000-2006? Para isso, o próximo quadro comunitário teria de crescer consideravelmente...

Qual a razão então de tanta euforia com a vinda dos dinheiros comunitários? Não se esqueça de que a vitória que parece ter sido o quadro comunitário 2000-2006 trouxe-nos o pântano, o tal que levou António Guterres a demitir-se de primeiro-ministro ao menor pretexto (derrota nas autárquicas de 2001).

Segundo exercício: Quanto é que efectivamente Portugal receberá da UE?

O montante das transferências programadas não representa aquilo que ficará efectivamente no país. Portugal contribui para o orçamento comunitário e tem vindo a contribuir cada vez mais. Ou seja, se os montantes de transferências não são o tal salto em frente que nos permitirá programar o futuro, então muito menos o será depois de financiarmos os cofres comunitários, o que torna cada vez mais complicado acudir aos custos da pandemia e depois financiar o plano da pólvora com que o Governo tanto embandeira em arco.

E nunca esquecendo que esse montante fica ainda abaixo do recebido em termos líquidos no quadro 2000-2006, sem qualquer apoio à pandemia!

Como se pode ver, neste gráfico a preços de hoje, a ajuda comunitária está cada vez mais frugal, tardia e - nunca esquecer - agarrada a um mecanismo de condicionalidade. Já não bastava ser insuficiente, como ainda nos poderão vir dizer que não entregam o dinheiro se não fizermos as tais reformas que, no passado, apenas trouxeram mais pobreza e desigualdade (pacotes laborais, apoios milionários à banca, cortes nos investimentos pública, na saúde, etc.).

Concluindo: é verdade que "Portugal nunca recebeu tanto dinheiro"? Não, não é!

terça-feira, 21 de julho de 2020

Estado da Nação e Políticas Públicas 2020

«Há uma aprendizagem coletiva que se consolidou nos últimos meses: ainda que com fragilidades nas respostas, disseminou-se o reconhecimento da centralidade das políticas públicas em contextos de grande incerteza. Esta realidade coloca exigências acrescidas ao modo como as respostas do Estado são desenhadas, planeadas, monitorizadas e avaliadas. O contexto que vivemos torna ainda mais premente a necessidade de valorizar as políticas públicas, quer na forma como corporizam objetivos substantivos, quer na robustez dos seus atributos formais.

«Há uma aprendizagem coletiva que se consolidou nos últimos meses: ainda que com fragilidades nas respostas, disseminou-se o reconhecimento da centralidade das políticas públicas em contextos de grande incerteza. Esta realidade coloca exigências acrescidas ao modo como as respostas do Estado são desenhadas, planeadas, monitorizadas e avaliadas. O contexto que vivemos torna ainda mais premente a necessidade de valorizar as políticas públicas, quer na forma como corporizam objetivos substantivos, quer na robustez dos seus atributos formais.O debate sobre políticas públicas em Portugal é frequentemente superficial, marcado pelo imediatismo e centrado em temas de curto prazo. O relatório “Estado da Nação e Políticas Públicas”, uma iniciativa do IPPS-Iscte, publicado anualmente aquando do debate parlamentar do Estado da Nação e que teve a sua primeira edição em 2019, tem precisamente como propósito promover uma discussão qualificada sobre as intervenções públicas que afetam o desenvolvimento estrutural do país. Precisamos de levar as políticas públicas a sério, promover um debate informado, que preserve o espaço para a diferenciação ideológica, mas que assente numa cultura partilhada de avaliação e de monitorização dos impactos.»

Coordenado por Ricardo Paes Mamede e Pedro Adão e Silva, está já disponível o relatório IPPS-Iscte sobre «O Estado da Nação e as Políticas Públicas 2020» (descarregar aqui). Com contributos de Ana Sofia Ferreira, Manuela Silva e Julian Perelman (Saúde), Sandra Mateus (Educação), José Soares Neves (Cultura), Vítor Corado Simões (Ciência), Helge Jörgens (Ambiente), Ricardo Paes Mamede e Filipe Lamelas (Emprego), João Paiva da Silva (Economia), Ricardo Cabral (Finanças), David Ferraz (Estado), Pedro Adão e Silva e Luís Eloy Azevedo (Justiça), Mário Alves (Transportes), Ana Drago (Habitação), Roberto Falanga (Democracia) e Paulo Pedroso (Desigualdades Sociais).

segunda-feira, 20 de julho de 2020

Lesados da SIC 2

Foi há um ano.

Foi há um ano.

Na altura, escrevemos isto. Na altura, a super-endividada Impresa achou por bem dar um salto no escuro.

Só que, quando empresas e países apostam todas as fichas num cavalo, essa estratégia acaba por se revelar muito perigosa.

Portugal está a sentir em recessão e o desemprego como efeitos da ideia extravagante de sermos um país de serviços, baseado na actividade do turismo. A Impresa decidiu apostar tudo na Cristina Ferreira. Até se endividou com a imagem dela. Ao princípio, a coisa funcionou. Depois, a TVI - com dinheiros desconhecidos, embora se saiba que com centenas de milhares de euros públicos... - decidiu fazer o mesmo. E até remodelou as suas chefias.

E como é que ficou quem comprou obrigações SIC?

Sim, desconfinámos e ainda não há vacina

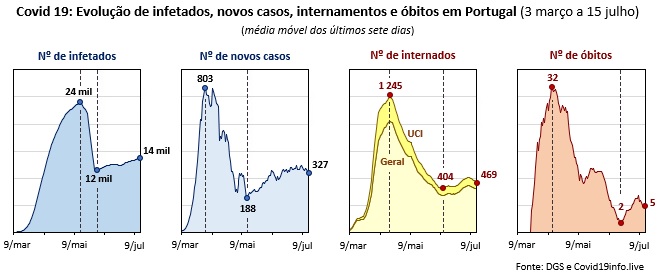

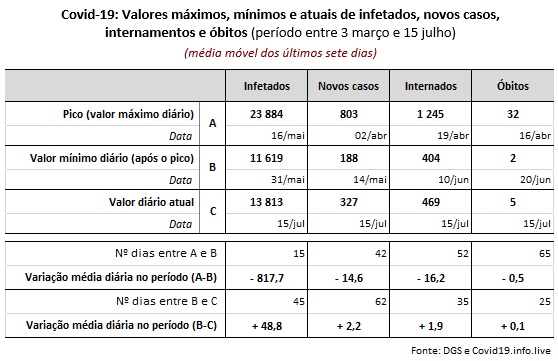

1. No acompanhamento mediático da evolução da pandemia em Portugal sobressai um tom que oscila entre, no melhor dos registos, a inquietação pelo facto de os novos casos não estarem a descer e, nos registos mais alarmados e pessimistas, a persistência da ideia de que o país está a regredir no controlo da doença, como se rumasse aos níveis de crescimento registados na fase inicial.

2. Para estes registos mais sombrios contribuem, claro, os focos de contágio na AML, que evidenciam o impacto assimétrico da pandemia e revelam problemas estruturais de contexto, bem como o fecho de fronteiras a cidadãos portugueses e o desanconselhamento de viagens a Portugal por parte de alguns países europeus, em regra assentes na comparação do número de novos casos (o menos fiável de todos os indicadores, por razões a tratar num próximo post).

3. Contudo, quando se analisa a evolução da pandemia através dos indicadores disponíveis, constatamos que subsiste um claro problema de perceção. De facto, não só o aumento do número de infetados e de novos casos é ligeiro e tende para a estabilização, desde que se iniciou o desconfinamento, como a tendência mais recente, em termos de internamentos e de óbitos, tem sido de decréscimo (sobretudo desde o final de junho).

4. Não existe margem, de facto, para dizer que a pandemia está descontrolada ou que se regista um regresso aos níveis de contágio e de impacto iniciais. De um «pico» de 803 novos casos diários no final de março, passou-se para 188 no final de maio, situando-se agora esse valor nos 327, em pleno contexto de desconfinamento. Mais relevante ainda, a tendência recente do número de internados e de óbitos é decrescente e está longe de corresponder à registada antes do «pico». Desde que se atingiu o valor mínimo em cada um destes indicadores (em resultado do confinamento), o aumento médio diário é de apenas +1,9 no caso dos internados e +0,1 no caso dos óbitos.

5. Em suma, a menos que se pudesse esperar que o desconfinamento não implicasse um aumento do número de novos casos, ou que a pandemia pudesse desaparecer sem ser necessária a existência de uma vacina, os dados recentes contrariam muitas das perceções que se foram formando, no espaço público, relativamente à evolução da pandemia. Sim, entrámos em desconfinamento e ainda não há vacina, pelo que a evolução registada até agora não andará longe do que se poderia esperar e inclusive, face às reais circunstâncias, desejar.

2. Para estes registos mais sombrios contribuem, claro, os focos de contágio na AML, que evidenciam o impacto assimétrico da pandemia e revelam problemas estruturais de contexto, bem como o fecho de fronteiras a cidadãos portugueses e o desanconselhamento de viagens a Portugal por parte de alguns países europeus, em regra assentes na comparação do número de novos casos (o menos fiável de todos os indicadores, por razões a tratar num próximo post).

3. Contudo, quando se analisa a evolução da pandemia através dos indicadores disponíveis, constatamos que subsiste um claro problema de perceção. De facto, não só o aumento do número de infetados e de novos casos é ligeiro e tende para a estabilização, desde que se iniciou o desconfinamento, como a tendência mais recente, em termos de internamentos e de óbitos, tem sido de decréscimo (sobretudo desde o final de junho).

4. Não existe margem, de facto, para dizer que a pandemia está descontrolada ou que se regista um regresso aos níveis de contágio e de impacto iniciais. De um «pico» de 803 novos casos diários no final de março, passou-se para 188 no final de maio, situando-se agora esse valor nos 327, em pleno contexto de desconfinamento. Mais relevante ainda, a tendência recente do número de internados e de óbitos é decrescente e está longe de corresponder à registada antes do «pico». Desde que se atingiu o valor mínimo em cada um destes indicadores (em resultado do confinamento), o aumento médio diário é de apenas +1,9 no caso dos internados e +0,1 no caso dos óbitos.

5. Em suma, a menos que se pudesse esperar que o desconfinamento não implicasse um aumento do número de novos casos, ou que a pandemia pudesse desaparecer sem ser necessária a existência de uma vacina, os dados recentes contrariam muitas das perceções que se foram formando, no espaço público, relativamente à evolução da pandemia. Sim, entrámos em desconfinamento e ainda não há vacina, pelo que a evolução registada até agora não andará longe do que se poderia esperar e inclusive, face às reais circunstâncias, desejar.

domingo, 19 de julho de 2020

Fundos europeus: regras, mas só para alguns?

Questionado sobre as negociações na União Europeia, Rui Rio juntou-se à Holanda e disse estar "do lado dos que querem regras" para o acesso aos fundos europeus. As regras a que se refere são as que foram colocadas em cima da mesa pelo governo holandês: flexibilização laboral e reforma do sistema de pensões para abrir a porta aos privados.

Não é preciso dizer que estas reformas estão longe de ser prescrições neutras. Elas derivam do mesmo quadro ideológico que esteve por trás dos programas de ajustamento da troika após a última crise. Também não é preciso recordar o fracasso dessa estratégia, seguida com empenho pela coligação PSD-CDS, que acentuou a recessão e degradou as condições de vida no país.

Mas os problemas não terminam aqui. É que há quem não deixe de notar a singularidade de um debate europeu em que se critica a suposta "rigidez" do mercado de trabalho dos países do Sul, mesmo depois de anos de desregulação, ao mesmo tempo que se omite o dumping fiscal levado a cabo por países como a Holanda, responsável por captar mais de €10 mil milhões anuais de receita fiscal pertencente a outros países da UE. Paul de Grawe resume-o de forma clara: "a Holanda rouba milhares de milhões de receita fiscal dos mesmos países aos quais exige melhor comportamento".

Um debate sério sobre os fundos europeus não pode resumir-se às contribuições líquidas de cada país para o orçamento comunitário. É preciso lembrar os ganhos desproporcionais que os países mais ricos têm com o acesso ao mercado único, reconhecidos pela própria Comissão Europeia, e as assimetrias da moeda única (sub-avaliada para uns, favorecendo as suas exportações, e sobre-avaliada para outros, penalizando-os). Contudo, neste caso, podemos começar pelo mais simples: tributar as empresas nos países onde exercem atividade e pôr termo à hipocrisia holandesa. Caso contrário, reforça-se a ideia de que, na União Europeia, só existem regras para os países mais fracos.

Não é preciso dizer que estas reformas estão longe de ser prescrições neutras. Elas derivam do mesmo quadro ideológico que esteve por trás dos programas de ajustamento da troika após a última crise. Também não é preciso recordar o fracasso dessa estratégia, seguida com empenho pela coligação PSD-CDS, que acentuou a recessão e degradou as condições de vida no país.

Mas os problemas não terminam aqui. É que há quem não deixe de notar a singularidade de um debate europeu em que se critica a suposta "rigidez" do mercado de trabalho dos países do Sul, mesmo depois de anos de desregulação, ao mesmo tempo que se omite o dumping fiscal levado a cabo por países como a Holanda, responsável por captar mais de €10 mil milhões anuais de receita fiscal pertencente a outros países da UE. Paul de Grawe resume-o de forma clara: "a Holanda rouba milhares de milhões de receita fiscal dos mesmos países aos quais exige melhor comportamento".

Um debate sério sobre os fundos europeus não pode resumir-se às contribuições líquidas de cada país para o orçamento comunitário. É preciso lembrar os ganhos desproporcionais que os países mais ricos têm com o acesso ao mercado único, reconhecidos pela própria Comissão Europeia, e as assimetrias da moeda única (sub-avaliada para uns, favorecendo as suas exportações, e sobre-avaliada para outros, penalizando-os). Contudo, neste caso, podemos começar pelo mais simples: tributar as empresas nos países onde exercem atividade e pôr termo à hipocrisia holandesa. Caso contrário, reforça-se a ideia de que, na União Europeia, só existem regras para os países mais fracos.

Inimigo público nº1

Porque hoje é domingo e porque estamos num momento em que se fala - de novo - em bancos, eis a história de quem fez toda uma vida a tentar dar uso - de outra forma - às intenções de Roosevelt de parar os desmandos da banca em plena depressão dos anos 20. Por acaso, a formulação usada por Roosevelt (5m18) viria a ser usada por ele, em 1941, contra o advento belicista de Hitler. Ele há forças que levam uma pessoa a usar palavras e meios radicais.

Depois deste famoso caso contado no filme, muita coisa evoluiu. Nessa altura, roubava-se bancos sem roubar os depositantes, assaltando-os; presentemente - de acordo com o Ministério Público - os roubos fazem-se, arranjando um lugar nas suas administrações, roubando directamente os depositantes. É mais eficaz, poupa-se nas munições e, feitas bem as coisas, continuar-se-á a ser o inimigo público nº1 da sociedade, apesar de ser o sistema nervoso das democracias que se dizem liberais.

Depois deste famoso caso contado no filme, muita coisa evoluiu. Nessa altura, roubava-se bancos sem roubar os depositantes, assaltando-os; presentemente - de acordo com o Ministério Público - os roubos fazem-se, arranjando um lugar nas suas administrações, roubando directamente os depositantes. É mais eficaz, poupa-se nas munições e, feitas bem as coisas, continuar-se-á a ser o inimigo público nº1 da sociedade, apesar de ser o sistema nervoso das democracias que se dizem liberais.

sábado, 18 de julho de 2020

A pandemia é uma crise simétrica?

Os dados divulgados no último relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) traçam o retrato das 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML) que continuam em estado de calamidade, dado o elevado risco de contágio. Nestas freguesias, que se distribuem entre Amadora, Odivelas, Sintra e Loures (e 1 em Lisboa), vive mais de um quarto da população da área metropolitana. Vale a pena olhar para os números, já que contam a história de uma crise que está longe de ser simétrica.

A primeira diferença assinalável entre as regiões é a da densidade populacional: nas 19 freguesias confinadas, é sete vezes superior ao resto da AML. Além disso, as casas são geralmente mais pequenas e os casos de sobrelotação são bastante mais comuns - basta ver que a proporção de edifícios com 7 ou mais alojamentos é substancialmente superior nas 19 freguesias afetadas (30,6%), face à restante área metropolitana (13,9%). Percebe-se a relação que existe entre estas características da periferia de Lisboa e a evolução demográfica do país, que levou cada vez mais pessoas a deslocar-se para a AML nos últimos tempos. Percebe-se, também, que as condições de habitação são determinantes para o risco de contágio.

Por outro lado, ao contrário do que tem sido sugerido pelo Governo, a utilização dos transportes públicos também parece ser relevante. O relatório do INE nota que "No território em estado de calamidade, a proporção de deslocações com utilização do transporte público para fora do município é 14,0%, mais do dobro do observado no restante território da AML (6,7%)". É difícil negligenciar uma diferença tão expressiva quando se analisa a evolução da pandemia.

A combinação das condições habitacionais precárias com a necessidade de manter as deslocações (por se tratarem de pessoas que desempenham serviços essenciais, geralmente mal pagos, ou que precisam de procurar trabalho) só podia ter este resultado. Estes dados, aliás, estão em linha com o que foi sendo conhecido através das reuniões no Infarmed, nas quais, por exemplo, se ficou a saber que os imigrantes são desproporcionalmente afetados pelo vírus (são 1/4 dos infetados em Lisboa e 16% no Porto). É cada vez mais notório que a pandemia não afetou todos da mesma forma e está a expor as desigualdades. Nesse sentido, os dados divulgados confirmam o que já se sabia: a precariedade e a exclusão social são mesmo fator de risco.

A primeira diferença assinalável entre as regiões é a da densidade populacional: nas 19 freguesias confinadas, é sete vezes superior ao resto da AML. Além disso, as casas são geralmente mais pequenas e os casos de sobrelotação são bastante mais comuns - basta ver que a proporção de edifícios com 7 ou mais alojamentos é substancialmente superior nas 19 freguesias afetadas (30,6%), face à restante área metropolitana (13,9%). Percebe-se a relação que existe entre estas características da periferia de Lisboa e a evolução demográfica do país, que levou cada vez mais pessoas a deslocar-se para a AML nos últimos tempos. Percebe-se, também, que as condições de habitação são determinantes para o risco de contágio.

Por outro lado, ao contrário do que tem sido sugerido pelo Governo, a utilização dos transportes públicos também parece ser relevante. O relatório do INE nota que "No território em estado de calamidade, a proporção de deslocações com utilização do transporte público para fora do município é 14,0%, mais do dobro do observado no restante território da AML (6,7%)". É difícil negligenciar uma diferença tão expressiva quando se analisa a evolução da pandemia.

A combinação das condições habitacionais precárias com a necessidade de manter as deslocações (por se tratarem de pessoas que desempenham serviços essenciais, geralmente mal pagos, ou que precisam de procurar trabalho) só podia ter este resultado. Estes dados, aliás, estão em linha com o que foi sendo conhecido através das reuniões no Infarmed, nas quais, por exemplo, se ficou a saber que os imigrantes são desproporcionalmente afetados pelo vírus (são 1/4 dos infetados em Lisboa e 16% no Porto). É cada vez mais notório que a pandemia não afetou todos da mesma forma e está a expor as desigualdades. Nesse sentido, os dados divulgados confirmam o que já se sabia: a precariedade e a exclusão social são mesmo fator de risco.

sexta-feira, 17 de julho de 2020

Chega mesmo de apologias

Tomando como ponto de partida uma entrevista televisiva a Riccardo Marchi, um grupo de investigadores em ciências sociais e humanas publicou no passado Sábado um texto contra esta “higienização académica do racismo e fascismo do Chega”. A entrevista é coerente com o livro, naturalmente.

Em reacção, Luís Pereira Coutinho informou-nos, também no Público, que o tal grupo era composto por 67 investigadores e partiu daí para uma defesa banal de um debate público vivo e plural. Nem por uma vez se engaja com os argumentos apresentados. Coutinho sabe contar e é praticamente tudo. Já no bem financiado blogue das direitas puras e duras, também conhecido por Observador, Rui Ramos acha que aquela tomada de posição democrática deve ficar ao lado da expulsão de académicos da universidade no tempo do fascismo, o que é coerente com as décadas de relativização e de branqueamento que já leva, do miguelismo em diante.

Colectivamente, o combate ao fascismo passa pela cabal aplicação da Constituição, proibindo formações desta natureza, mas também passa pela superação da impotência democrática do Estado nacional no campo das escolhas socioeconómicas. Já do ponto de vista da circulação académica ou no restante espaço público, não há alternativa à sujeição das ideias a um apertado escrutínio crítico. Um livro apressado, alinhando com as ideias do Chega e editorialmente oportunista sobreviverá pior desta forma. E isto incomoda muitos intelectuais das direitas. Já não escondem as tentações, as mesmas que levaram liberais como Ludwig von Mises, uma das referências explícitas do Chega no campo da economia, a saudar o fascismo italiano nos anos vinte por ter salvo o princípio da propriedade privada. Toda uma tradição a que convém estar atento sobretudo nas curvas apertadas da história.

Entretanto, António Costa Pinto diz na badana que é um livro “sério” e “desapaixonado”. É precisamente o contrário, como já argumentei numa primeira versão de uma recensão: aliás, se eu fosse dirigente da extrema-direita, aconselharia o livro aos militantes. E se a paixão de Marchi fosse assumida de início, ao invés de ser traficada no porão da isenção, poderíamos discutir noutro plano as questões da seriedade.

quinta-feira, 16 de julho de 2020

Poucos, dos muito poucos que têm muito

«Provocou alguma comoção que um grupo de 83 multimilionários tivesse apelado a que seja aplicado um imposto sobre as fortunas para financiar a resposta à covid. É caso para tanto. Pedem um imposto “imediato, substancial e permanente”, escrevem que não querem doar à caridade, pois preferem que sejam os Estados a receber a coleta e a aplicá-la segundo as prioridades da saúde pública, e que a razão é simples: “temos dinheiro, montes dele”, e é preciso para os serviços médicos. Tudo boas razões. Mas, quando se verifica quem são os signatários e a viabilidade da sua proposta, chega a desilusão. Bem sei que na lista está a herdeira Disney e um dos fundadores do Ben & Jerry, mas o resto são pequenos multimilionários. Os grandes não se juntaram ao peditório. Jeff Bezos, da Amazon, saltou com a pandemia de 75 mil milhões para 189 mil milhões de dólares, a empresa disparou em Bolsa, mas não consta da lista. Ambani, o homem mais rico da Índia, disparou para 75 mil milhões mas não está entre os proponentes. Warren Buffett, um dos especuladores mais bem sucedidos das últimas décadas, que escrevia que a sua secretária pagava uma taxa de IRS maior do que a dele, também não.»

Francisco Louçã, Não se assuste, eles são só 0,0167%

quarta-feira, 15 de julho de 2020

Quem faz o que quer, quem manda?

A jornalista Cristina Ferreira continua a escrever a história do Novo Banco, um caso de predação financeira incentivada publicamente, sugerindo, com cada vez mais força, um padrão: “Até ser nomeado chairman do Novo Banco, Byron Haines liderou um banco detido pelo fundo Cerberus. Foi a este fundo que o banco vendeu 200 imóveis com uma perda de 328 milhões de euros.”

A coisa é de tal ordem que Manuel Carvalho decidiu, por uma vez, começar a olhar para esta forma de economia política tal como ela é, sugerindo que os portugueses, geralmente alvo de tentativas de ofuscação ideológica, “têm todas as razões para começar a suspeitar que são tratados como cidadãos de uma república das bananas onde a alta finança faz o que quer”.

A alta finança faz realmente o que quer em demasiadas esferas. Por falar nisso, a jornalista Fernanda Câncio escreveu, uma vez mais, sobre a tal “faculdade muito pouco pública”: “Direção da faculdade de Economia da Universidade Nova [Nova SBE] implica exclusividade mas Daniel Traça é administrador do Banco Santander, um dos mecenas da escola, tendo auferido 143 mil euros em 2019.”

Perante estas e outras novidades, Jorge Bacelar Gouveia, professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e antigo deputado do PSD, escreveu ontem o seguinte: “Já sabíamos que o poder económico ‘mandava’ no poder político, não obstante a Constituição dizer o contrário no seu art. 80.º. Agora ficámos a saber que o poder económico também ‘manda’ no poder académico!”

A questão central na economia política é hoje cada vez mais clara, também graças ao bom jornalismo em tempos financeiros: quem manda, quem faz o que quer e quem está exposto, submetido, a esse mando, a essa liberdade?

terça-feira, 14 de julho de 2020

Uma década perdida

Os dados da população residente em 2019, divulgados há dias pelo INE, confirmam a tendência cumulativa de esvaziamento demográfico do interior norte e sul, com perdas acima dos 6% na última década e que chegam a superar os 10% no Alto Alentejo. Aliás, em boa verdade, o dado mais relevante a reter neste período é a confirmação de que apenas a Área Metropolitana de Lisboa (AML) não perde população, registando um aumento de 1,3% e confirmando o «crescimento unipolar» de que fala José Reis no seu mais recente livro, «Cuidar de Portugal».

Esta é de resto uma das principais diferenças quando se compara o período entre 2011 e 2019 com a década anterior. Se entre 2001 e 2011 se registam aumentos da população em praticamente todo o litoral e no Algarve, numa clara lógica de litoralização, a dinâmica subsequente é a da tendência para a concentração unipolar na AML. Ou seja, depois do afluxo de população do interior para todo o litoral, a AML parece absorver, na fase seguinte, uma parcela demográfica desse mesmo litoral. Cumulativamente, o resultado é claro: nas últimas duas décadas todas as NUT do interior registam perdas acima de 10% e a faixa litoral não metropolitana, a par do Algarve, entra em declínio.

Os anos do «ajustamento» obrigam, contudo, a considerar duas fases distintas no período de 2011 a 2019. Usando a mesma escala de variação, não há nenhuma NUT que tenha registado um aumento da sua população entre 2011 e 2015, mesmo que as perdas tenham sido menores (abaixo de 3%) nas áreas metropolitanas e nas NUT mais próximas. Entre 2015 e 2019 já não é assim, regressando as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto às variações positivas, com ganhos inferiores a 3%. O que não impede, como é óbvio, que continuemos a ter que falar no acentuar de desequilíbrios regionais, nas perdas continuadas de população no interior e em parte do litoral e Algarve, a par do reforço da metropolização (sendo que, ao longo da década, apenas a AML regista uma evolução demográfica positiva).

Apesar das dinâmicas recentes, de unipolarização (AML) e de declínio da rede de cidades médias, que importa não desvalorizar, a fratura entre litoral e interior continua a ser o traço mais saliente dos desequilíbrios regionais à escala do continente. A consciência dessa fratura foi-se aliás tornando cada vez maior, alimentando sucessivas proclamações de «combate à interioridade», a par da adoção de medidas na maior parte dos casos superficiais ou avulsas que, não há como não o reconhecer, não conseguiram até hoje inverter a situação. Bem pelo contrário, como demonstra a evolução nos quase últimos vinte anos, a mais recente década foi, deste ponto de vista, uma década perdida.

Esta é de resto uma das principais diferenças quando se compara o período entre 2011 e 2019 com a década anterior. Se entre 2001 e 2011 se registam aumentos da população em praticamente todo o litoral e no Algarve, numa clara lógica de litoralização, a dinâmica subsequente é a da tendência para a concentração unipolar na AML. Ou seja, depois do afluxo de população do interior para todo o litoral, a AML parece absorver, na fase seguinte, uma parcela demográfica desse mesmo litoral. Cumulativamente, o resultado é claro: nas últimas duas décadas todas as NUT do interior registam perdas acima de 10% e a faixa litoral não metropolitana, a par do Algarve, entra em declínio.

Os anos do «ajustamento» obrigam, contudo, a considerar duas fases distintas no período de 2011 a 2019. Usando a mesma escala de variação, não há nenhuma NUT que tenha registado um aumento da sua população entre 2011 e 2015, mesmo que as perdas tenham sido menores (abaixo de 3%) nas áreas metropolitanas e nas NUT mais próximas. Entre 2015 e 2019 já não é assim, regressando as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto às variações positivas, com ganhos inferiores a 3%. O que não impede, como é óbvio, que continuemos a ter que falar no acentuar de desequilíbrios regionais, nas perdas continuadas de população no interior e em parte do litoral e Algarve, a par do reforço da metropolização (sendo que, ao longo da década, apenas a AML regista uma evolução demográfica positiva).

Apesar das dinâmicas recentes, de unipolarização (AML) e de declínio da rede de cidades médias, que importa não desvalorizar, a fratura entre litoral e interior continua a ser o traço mais saliente dos desequilíbrios regionais à escala do continente. A consciência dessa fratura foi-se aliás tornando cada vez maior, alimentando sucessivas proclamações de «combate à interioridade», a par da adoção de medidas na maior parte dos casos superficiais ou avulsas que, não há como não o reconhecer, não conseguiram até hoje inverter a situação. Bem pelo contrário, como demonstra a evolução nos quase últimos vinte anos, a mais recente década foi, deste ponto de vista, uma década perdida.

domingo, 12 de julho de 2020

Humanizar

A pandemia não é, infelizmente, um episódio de curta duração. E à da COVID-19 podem seguir-se outras, se não invertermos as políticas que estão a destruir ecossistemas e a ameaçar o planeta. A pandemia revela e intensifica tudo o que não estava bem antes da sua irrupção. No caso de Portugal, as desigualdades, a pobreza, a dívida, ou a injustiça laboral, fiscal e social, organizadas por décadas de enfraquecimento dos poderes públicos e do Estado Social. O que vai acontecer, neste momento em particular, se não actuarmos sobre as causas estruturais das desigualdades que ameaçam, cada vez mais, a coesão social e territorial? Quais as consequências, num país crescentemente polarizado, de aprofundar fracturas com cenários de guerra povoados por inimigos, chefes ordeiros e outros que não sabem impor a ordem, ou soldados mobilizados para o terreno? Vai-se identificar quem é «carne para canhão», ou parte-se para metáforas de guerra esperando que elas sejam limpas? A guerra desumaniza. A democracia humaniza. A democracia tem de garantir as condições estruturais para os seres humanos viverem vidas dignas e em igualdade de oportunidades. Tem de ser exigente consigo própria e com os seus cidadãos, convocando-os, tanto mais quanto maior é a crise, para fazer escolhas informadas e que tenham em conta, sem falsos consensos, o interesse comum.

Sandra Monteiro, Metáforas bélicas, Le Monde diplomatique - edição portuguesa, Julho de 2020.

Deixo ainda outro excerto, desta vez do resumo de um número com uma capa bem sugestiva: “Na edição de Julho destacamos um extenso dossiê, repleto de infografia, sobre os impactos sociais, ambientais e económicos do turismo à escala global. Os seus novos desafios, em contexto de pandemia, atingem em particular os países que dele se tornaram mais dependentes. O Sul da Europa acumula, novamente, fragilidades, como se pode ler na análise de Luís Mendes ao caso português, e o mesmo acontece com a Grécia, Itália, etc. Dossiê: ‘Turismo, ano zero.’”

sexta-feira, 10 de julho de 2020

Chega de apologias

Riccardo Marchi convoca a autoridade de ter andado a estudar a extrema-direita nacional durante mais de uma década e meia dúzia de pinceladas de ciência política convencional, com o seu cortejo de economicismos, do mercado político à oferta e procura políticas, passando pelos incentivos, para nos servir o que não passa de uma muito mal disfarçada apologia do Chega.

De facto, o livro pouco ou nada acrescenta de relevante ao que na imprensa se tem escrito. Pelo contrário, as melhores reportagens de investigação sobre este partido, por exemplo as de Miguel Carvalho na Visão, são reduzidas ao estatuto de “boatos mediáticos”, parte de uma campanha da imprensa, e substituídas por profusas declarações dos seus dirigentes. Não se passa nada.

Vale de resto tudo para normalizar o Chega, contestando a sua filiação na extrema-direita, secundarizando a questão do seu financiamento ou as suas ligações internacionais. Neste último campo, insiste-se convenientemente no enraizamento e singularidade nacionais do Chega, fruto de múltiplas confluências político-ideológicas. Realmente, não convém dar demasiado destaque às ligações aos evangélicos bolsonaristas ou ao trumpismo nesta fase pandémica.

Dividido em três partes – o líder, o partido e as ideias –, o livro de Marchi garante-nos sem mais que André Ventura “testemunhou a humiliação de ser vítima de assaltos e da subsiodependência” (p. 33); a par do combate ao “politicamente correcto”, esta é uma das razões aduzidas para um discurso que nada teria de racista sobre os ciganos em Loures, a sua oportuna rampa de lançamento. Pelo contrário, Ventura até teria usado um misterioso estudo, que não é referenciado, mas que é aparentemente tomado por bom pelo autor, segundo o qual só 15% dos cidadãos de etnia cigana viveriam do seu trabalho. O resto é racionalidade instrumental e encontro da oferta e da procura. É assim que se faz um líder e que se constrói uma narrativa.

A técnica do livro consiste em tomar por boas as opiniões de dirigentes do Chega, recolhidas em entrevistas, aceitando de tal forma os seus próprios termos, e misturando-os com as opiniões do autor, que o leitor a certa altura já não sabe quem é o emissor: “No tema da educação, denuncia principalmente o marxismo cultural. Aqui, o partido combate a chamada ideologia de género implementada à socapa na escola pública” (p. 94). São muitas as formulações deste tipo da autoria de Marchi.

“Direita anti-sistema”, termos do Chega e do autor, é aliás todo um programa de apologia de um partido que quer assumidamente purificar o único sistema que eu conheço, o capitalista, expurgando-o de concessões colectivistas. Trata-se de procurar enraizar o autoritarismo neoliberal, através de um estilo populista dito triádico.

Diogo Pacheco de Amorim, ideólogo do Chega e antigo membro de uma organização terrorista da extrema-direita, que também não deve ser racista, mas sim de centro-direita, e que vem oferecer aquilo que muitos procuravam, escreveu na página deste partido o seguinte: “Bem-vindos os de todas as raças desde que respeitem a nossa raça (…) Não queremos os qualquer-coisa-Khan que um dia perto do nosso Natal puxam de uma faca e desatam a assassinar pacíficos transeuntes”. Esta citação não vem no livro de Marchi. Ficava mal, certamente, na fotografia.

Pacheco de Amorim que se cuide. Tem concorrentes mais sofisticados no campo da ideologia.

De facto, o livro pouco ou nada acrescenta de relevante ao que na imprensa se tem escrito. Pelo contrário, as melhores reportagens de investigação sobre este partido, por exemplo as de Miguel Carvalho na Visão, são reduzidas ao estatuto de “boatos mediáticos”, parte de uma campanha da imprensa, e substituídas por profusas declarações dos seus dirigentes. Não se passa nada.

Vale de resto tudo para normalizar o Chega, contestando a sua filiação na extrema-direita, secundarizando a questão do seu financiamento ou as suas ligações internacionais. Neste último campo, insiste-se convenientemente no enraizamento e singularidade nacionais do Chega, fruto de múltiplas confluências político-ideológicas. Realmente, não convém dar demasiado destaque às ligações aos evangélicos bolsonaristas ou ao trumpismo nesta fase pandémica.

Dividido em três partes – o líder, o partido e as ideias –, o livro de Marchi garante-nos sem mais que André Ventura “testemunhou a humiliação de ser vítima de assaltos e da subsiodependência” (p. 33); a par do combate ao “politicamente correcto”, esta é uma das razões aduzidas para um discurso que nada teria de racista sobre os ciganos em Loures, a sua oportuna rampa de lançamento. Pelo contrário, Ventura até teria usado um misterioso estudo, que não é referenciado, mas que é aparentemente tomado por bom pelo autor, segundo o qual só 15% dos cidadãos de etnia cigana viveriam do seu trabalho. O resto é racionalidade instrumental e encontro da oferta e da procura. É assim que se faz um líder e que se constrói uma narrativa.

A técnica do livro consiste em tomar por boas as opiniões de dirigentes do Chega, recolhidas em entrevistas, aceitando de tal forma os seus próprios termos, e misturando-os com as opiniões do autor, que o leitor a certa altura já não sabe quem é o emissor: “No tema da educação, denuncia principalmente o marxismo cultural. Aqui, o partido combate a chamada ideologia de género implementada à socapa na escola pública” (p. 94). São muitas as formulações deste tipo da autoria de Marchi.

“Direita anti-sistema”, termos do Chega e do autor, é aliás todo um programa de apologia de um partido que quer assumidamente purificar o único sistema que eu conheço, o capitalista, expurgando-o de concessões colectivistas. Trata-se de procurar enraizar o autoritarismo neoliberal, através de um estilo populista dito triádico.

Diogo Pacheco de Amorim, ideólogo do Chega e antigo membro de uma organização terrorista da extrema-direita, que também não deve ser racista, mas sim de centro-direita, e que vem oferecer aquilo que muitos procuravam, escreveu na página deste partido o seguinte: “Bem-vindos os de todas as raças desde que respeitem a nossa raça (…) Não queremos os qualquer-coisa-Khan que um dia perto do nosso Natal puxam de uma faca e desatam a assassinar pacíficos transeuntes”. Esta citação não vem no livro de Marchi. Ficava mal, certamente, na fotografia.

Pacheco de Amorim que se cuide. Tem concorrentes mais sofisticados no campo da ideologia.

quinta-feira, 9 de julho de 2020

O insustentável peso de deixar cair

Para quem não assistiu, vale mesmo muito a pena ver o Choque de Ideias da passada segunda-feira, na RTP3, onde Ricardo Paes Mamede e Fernando Alexandre discutiram a questão da TAP (a partir do minuto 26'45''). Com todas as dúvidas que se possam ter sobre a melhor opção e o futuro da companhia, há um ponto que fica bastante claro no debate: quer pela importância que a TAP tem para economia portuguesa, quer pela necessidade de criar condições para equacionar as decisões de fundo, inerentes ao seu redimensionamento e adaptação às novas realidades da aviação civil, a falência da TAP seria a pior solução entre todas as que foram sendo colocadas, desde o início, em cima da mesa.

Há aliás um ponto importante, assinalado por Ricardo Paes Mamede, que tende a ser ignorado pelos que recusam a solução adotada - sem que apresentem propostas alternativas devidamente fundamentadas - e defendem, com a ligeireza de uma conversa de café, deixar cair a companhia: a falência não seria indolor, não seria uma «poupança» sem custos, verificando-se desde logo ao nível da litigância (e que também existiriam no caso de nacionalização forçada). A acrescentar, claro, a custos com os despedimentos em massa e prejuízos das empresas que perderiam contratos, de fornecedores que ficariam sem receber e do impacto imediato na atividade do setor. Nas palavras de Paes Mamede, «independentemente daquilo em que acreditemos, sobre se faz sentido ou não ter a TAP a funcionar em Portugal, ou se podemos dispensá-la, não podemos deixar de ter presente que a falência pura e simples da TAP, neste momento, implicaria custos que provavelmente ninguém que faça algumas contas está disposto a pagar».

Para lá dos custos associados à falência, que obrigam a encarar de outro modo a injeção de 1,2 mil M€ e a aquisição da participação de Neeleman, importa ter noção do que significa realmente a TAP para a economia portuguesa. Não são só os cerca de 10 mil trabalhadores (a que corresponde uma receita anual de 300M€ em impostos e contribuições). São também os cerca de 1,3 mil M€ em compras a mais de mil empresas nacionais, ou a faturação de 3,3 mil M€, que se traduzem em 2,6 mil M€ em exportações. O próprio Fernando Alexandre, cético face à solução adotada, reconhece que a TAP tem «uma estrutura muito enraizada na economia portuguesa, e por isso é tão importante e tão difícil saber o que é que aconteceria se ela fosse à falência. (...) Embrenhada no sistema produtivo português, tem uma rede de fornecedores, dá imenso emprego, ou seja, é uma empresa que tem um peso muito grande, não há dúvidas nenhumas sobre isso. Se nós quisermos de facto reestruturar a TAP, nós temos que saber no que é que nós estamos a mexer». Ora, é justamente isso que o acordo também permite: criar condições para encontrar o melhor modelo e a melhor escala, num processo que será sempre, do ponto de vista do Estado, de reestruturação estratégica.

É já amanhã às 15h

Até ao final do ano, será publicado o 5º relatório anual do Observatório sobre Crises e Alternativas, sobre "Como reorganizar um país vulnerável?"

A pré-apresentação de cada capítulo, ordenada pelo

nome dos autores, pode ser consultada AQUI.

Participe nesta zoom-conferência que o antecipa.

É já na próxima 6ªfeira, às 15h, com José Reis, Álvaro Garrido e

Mariana Canotilho, moderados por Nicolau Santos.

quarta-feira, 8 de julho de 2020

O tempo das decisões fáceis: rendas seguras, rendimentos garantidos

Depois de promoverem ativamente o turismo e de assistirem impávidos e serenos à expulsão dos seus munícipes para os subúrbios das duas áreas metropolitanas, os autarcas de Lisboa e do Porto procuram, agora, trazê-los de volta.

Em Lisboa, o programa Renda Segura, no Porto, o programa Porto com Sentido, visam atrair para o mercado de arrendamento os imóveis até aqui destinados ao alojamento local. Replicando a lógica do Programa de Rendas Acessíveis (PRA) do governo, as duas principais autarquias propõem-se arrendar estes imóveis para os subarrendar a preços acessíveis aos munícipes.

Em Lisboa, prevê-se um investimento de 4 milhões de euros para financiar 1000 contratos de arrendamento por ano; no Porto, por sua vez, contempla-se um investimento total de 4,3 milhões para colocar também 1000 novos alojamentos no mercado de arrendamento até 2022. Em tempo de crise, procura-se atrair os proprietários dos imóveis desertos de turistas com o pagamento pontual de rendas e aliciantes benefícios fiscais, com o apoio do Estado, que pode comparticipar 50% da diferença entre a renda paga ao proprietário e a renda recebida do inquilino, num investimento previsto de 4,5 milhões de euros. Já a verba não coletada por via da isenção de tributação em sede de IRS/IRC poderá ascender aos 12,9 milhões de euros.

Nem Rui Moreira, nem Fernando Medina, revelaram grande preocupação com a evolução recente do preço das rendas para valores incomportáveis para os seus munícipes. Ainda em Fevereiro deste ano, Medina defendia a extensão do modelo de desenvolvimento urbano assente no turismo a outros municípios da área metropolitana. Agora que não há turistas, e com eleições à porta, lembra que o alojamento local ocupa “mais de um terço das propriedades no centro da cidade de Lisboa, aumentando os preços de arrendamento, afastando as comunidades e ameaçando o seu carácter único”.

Contudo, é pouco provável que estas medidas consigam reverter as tendências dos últimos anos agora tão bem descritas por Medina, não sendo expectável que, mesmo nas atuais circunstâncias, os proprietários queiram assumir um compromisso de longo prazo. Se, por um lado, a meta dos 1000 alojamento representa apenas 5% dos imóveis colocados no mercado de alojamento local. Por outro lado, ainda esta semana, a Secretária de Estado admitia que o desempenho do PRA está muito aquém das expectativas, não tendo sequer chegado aos 300 alojamentos desde a sua implementação há cerca de um ano.

Além de ineficazes e iníquas, estas medidas não deixarão qualquer lastro. Enquanto durarem, os subsídios e isenções fiscais garantem rendas seguras aos proprietários por forma a que os inquilinos beneficiem do privilégio supremo de pagar as rendas que o seu rendimento permite. O efeito deste investimento no reforço do parque habitacional municipal ou nacional será nulo.

Em Lisboa, o programa Renda Segura, no Porto, o programa Porto com Sentido, visam atrair para o mercado de arrendamento os imóveis até aqui destinados ao alojamento local. Replicando a lógica do Programa de Rendas Acessíveis (PRA) do governo, as duas principais autarquias propõem-se arrendar estes imóveis para os subarrendar a preços acessíveis aos munícipes.

Em Lisboa, prevê-se um investimento de 4 milhões de euros para financiar 1000 contratos de arrendamento por ano; no Porto, por sua vez, contempla-se um investimento total de 4,3 milhões para colocar também 1000 novos alojamentos no mercado de arrendamento até 2022. Em tempo de crise, procura-se atrair os proprietários dos imóveis desertos de turistas com o pagamento pontual de rendas e aliciantes benefícios fiscais, com o apoio do Estado, que pode comparticipar 50% da diferença entre a renda paga ao proprietário e a renda recebida do inquilino, num investimento previsto de 4,5 milhões de euros. Já a verba não coletada por via da isenção de tributação em sede de IRS/IRC poderá ascender aos 12,9 milhões de euros.

Nem Rui Moreira, nem Fernando Medina, revelaram grande preocupação com a evolução recente do preço das rendas para valores incomportáveis para os seus munícipes. Ainda em Fevereiro deste ano, Medina defendia a extensão do modelo de desenvolvimento urbano assente no turismo a outros municípios da área metropolitana. Agora que não há turistas, e com eleições à porta, lembra que o alojamento local ocupa “mais de um terço das propriedades no centro da cidade de Lisboa, aumentando os preços de arrendamento, afastando as comunidades e ameaçando o seu carácter único”.

Contudo, é pouco provável que estas medidas consigam reverter as tendências dos últimos anos agora tão bem descritas por Medina, não sendo expectável que, mesmo nas atuais circunstâncias, os proprietários queiram assumir um compromisso de longo prazo. Se, por um lado, a meta dos 1000 alojamento representa apenas 5% dos imóveis colocados no mercado de alojamento local. Por outro lado, ainda esta semana, a Secretária de Estado admitia que o desempenho do PRA está muito aquém das expectativas, não tendo sequer chegado aos 300 alojamentos desde a sua implementação há cerca de um ano.

Além de ineficazes e iníquas, estas medidas não deixarão qualquer lastro. Enquanto durarem, os subsídios e isenções fiscais garantem rendas seguras aos proprietários por forma a que os inquilinos beneficiem do privilégio supremo de pagar as rendas que o seu rendimento permite. O efeito deste investimento no reforço do parque habitacional municipal ou nacional será nulo.

terça-feira, 7 de julho de 2020

Têm todos mais encanto...

Depois de anos a insistir no cumprimento cego das metas orçamentais europeias, Centeno deixa um aviso para os riscos da sua própria abordagem. À saída é fácil.

A Nova SBE não é o Welton College

«Com questões desta magnitude em causa - que raio de faculdade pública é esta em que os contratos de patrocínio são secretos, o diretor é administrador de um dos bancos mecenas e um professor aparece numa campanha publicitária do banco que paga a sua cátedra? - que um "conselho restrito de catedráticos" se tenha atrevido a deliberar sobre se os professores podem assinar opinião referindo a ligação à faculdade, como se esta fosse uma "marca" que lhes pertence, parece gozo. Mas infelizmente não é: sendo certo que tal decisão, por tão ridícula e ilegítima, nunca poderia implicar consequências disciplinares - aliás, Susana Peralta continuou e bem a assinar como antes -, o objetivo foi condicionar e mostrar quem manda. Trata-se na verdade de uma "expulsão simbólica", que faz saber à visada que na Nova SBE não irá longe. Chama-se a isto "estalar o chicote".»

Fernanda Câncio, Nova SBE, uma faculdade muito pouco pública

«Gostam também de se apresentar como pessoas que estão acima dos conflitos de interesses. A Faculdade de Economia propõe opiniões que não são "emocionalmente comprometidas", clama Ferreira Machado, para quem a Nova oferece "um ponto de vista informado, mas independente", que "não está submetido a nenhum lóbi". Apesar desta pretensão à levitação social e ideológica, os docentes reconhecem que na faculdade há um consenso. "A nível conceptual", observa Ferreira Machado, "estamos de acordo sobre a necessidade de se aumentar a produtividade, sobre o comércio livre, a reforma do mercado de trabalho, o incremento da competitividade e o papel do Estado. Os desacordos dizem respeito à estratégia a curto prazo. Mas navegamos todos na mesma direcção". Quando se lhe pergunta se na Nova há, por exemplo, keynesianos, responde com uma gargalhada.»

Owen Jones, Em Portugal, a universidade do consenso

«Como se lê no artigo da Sábado, na referida reunião, Susana Peralta foi referida como estando a gerar uma associação da marca, a Nova SBE, a posições políticas “desagradáveis” e “de esquerda”, contrariando a matriz liberal da Nova. Irónico. (...) E, então, a surpresa e a confusão deram lugar à tristeza. Tristeza por ver que, na minha alma mater, não se acolhe o pluralismo, embora no site a palavra “diversidade” venha várias vezes referida com uma conotação positiva. Quando se assume que há liberdade de pensamento numa instituição, nunca as posições assumidas pelos seus elementos podem ser tomadas pela matriz da organização. É mera questão de lógica. Que é especialmente verdade no contexto da Academia, onde os professores gozam, estatutariamente, de autonomia pedagógica e científica.»

Vera Gouveia Barros, O que tanto incomoda a Nova SBE?

«Esta limitação à liberdade académica condena o saber que devia alimentar o poder público nas suas decisões. Condena o rigor da informação que é veiculada pela imprensa por especialistas destas instituições académicas. Condena a formação dos quadros que tomarão decisões no Estado e nas empresas. Condena toda a comunidade a um saber amputado por quem tem dinheiro para financiar um campus à beira mar. A não ser quando aparece uma carta fora do baralho. Numa academia livre isso não seria problema, seria uma vantagem. O incómodo com os artigos de Susana Peralta é só a parte mais patética, menos relevante mas mais reveladora do ponto a que os limites impostos pela mercantilização das universidades públicas chegou.»

Daniel Oliveira, Não há campus grátis