|

| Público 29/6/2022 |

quarta-feira, 29 de junho de 2022

Como deve ser designado o G7?

|

| Newsletters do Expresso |

Os jornalistas não pensam muito quando têm que designar o Grupo dos Sete Países (G7), cujos governos se reúnem periodicamente para decidir o destino do resto do mundo. A sua preocupação é encontrar uma designação tecnicamente neutra que diga o essencial em poucas letras. Ora, o G7 não tem nada mesmo de neutro.

No início e talvez desde a sua criação informal em 1973 - no auge da crise gerada pelos países exportadores de petróleo - começou por designar-se o G7 como os sete países "mais desenvolvidos" do mundo. Eram os países mais ricos do FMI e o G7 assemelhava-se à típica reacção dos poderosos, apertados de repente pela rebelião dos países menos ricos (ex-colonizados), visando repor algum equilíbrio na distribuição da riqueza mundial.

Aquela designação escolhida implicava, contudo, alguma discussão. O que era isso de "desenvolvimento"? Como era possível designá-los "países desenvolvidos" havendo neles tanta desigualdade social? Não havia conflitos entre conceitos "desenvolvimento"/(neo)colonialismo ou "desenvolvimento"/"crescimento"? Por isso, foi se preferindo - nas redacções - uma fórmula mais pacífica: pronto, eram os sete países "mais industralizados" do mundo. Até porque a indústria parecia ainda ser sinónimo marcante do poder económico e aqueles países eram muito industralizados. E assim foi ficando.

Só que a formulação foi ficando, mesmo quando o mundo ia mudando, mudando, mudando.

Os países mais industralizados começaram a "desindustrializar". Transferiram parte da sua produção para zonas do planeta com custos mais baixos. Reinventando o conceito e as virtudes da globalização, forçaram o desarme das barreiras alfandegárias a nível mundial, nomeadamente dos países mais "desenvolvidos". Assim, poderiam vender os seus "novos" produtos nos melhores e piores mercados, sem pagar as taxas de entrada protectoras de cada mercado nacional e, assim, conseguindo margens de lucro bastante substantivas, transferindo pelo caminho parte substancial delas para os paraísos fiscais. Só que isso acarretou uma transformação na distribuição da produção a nível mundial. E - claro! - nas estatísticas.

Presentemente, apesar da designação continuar a ser a mesma, os sete países "mais industralizados" do mundo... deixaram de o ser. Veja-se o gráfico abaixo que mostra, para 2019, o peso percentual na produção mundial dos 10 países mais industrializados:

Vender os ovos e querer, logo a seguir, fazer omoletes

Em 2013, a maioria de direita então no poder, para obter receita a todo o custo, empenhava-se avidamente na venda ao desbarato de património público. Esta política, iniciada em 2011 - e que tivera até então resultados dececionantes (com os oito leilões realizados, abrangendo um universo de imóveis avaliados em 40,7M€, a render apenas 11,5% da receita prevista) - era assim reavivada dois anos depois, muito provavelmente para disfarçar, no extrato de conta, o fracasso orçamental da austeridade. Para o efeito, a coligação PSD/CDS-PP lançou uma operação-relâmpago em novembro, colocando à venda, durante quatro dias, 76 terrenos, apartamentos e prédios, avaliados em 5,5M€.

Curiosamente, é esta mesma direita que registou, já na oposição e acompanhada pela IL, nos programas eleitorais das últimas legislativas, a promessa de proceder à inventariação do património público devoluto com aptidão habitacional (como se esse processo não estivesse já, aliás, em curso), de modo a aumentar a oferta de habitação, nomeadamente através da cedência a privados. Isto é, como quem aliena não só os anéis mas também os dedos. Ou, para glosar outro provérbio, como quem decide vender os ovos para, de seguida, prometer omoletes.

segunda-feira, 27 de junho de 2022

Alta classe

O cada vez mais reacionário DN titula hoje: “Lagarde e Centeno pedem alta contenção dos salários para 2023”.

Por uma política Ecossocialista

Embora nos seja frequentemente apresentado como um mero exercício tecnocrático, o combate às alterações climáticas é eminentemente político, constituindo um terreno fértil para a contestação e construção de alternativas, desejavelmente à esquerda.

Torna-se imperativo reconhecer que o sistema capitalista explora, simultaneamente, os trabalhadores e a natureza, depende de trabalho reprodutivo não remunerado e assenta e perpetua as desigualdades de género e o racismo. O combate às alterações climáticas parte, pois, da imaginação e edificação de futuros anticapitalistas, feministas e antirracistas.

O resto da crónica pode ser lido no site do setenta e quatro.

sábado, 25 de junho de 2022

De que baixa e centro histórico fala António Nogueira Leite?

É provável, portanto, que o economista não tenha prestado atenção aos dados do último recenseamento. Se o fizesse, perceberia que hoje as freguesias da baixa e do centro têm ainda menos população que em 2001 e em 2011, tendo aliás perdido mais residentes na última década que na anterior. De facto, se entre 2001 e 2011 a redução da população foi de -12% na baixa e centro (e -13% quando se consideram apenas as freguesias da baixa), entre 2011 e 2021 a quebra rondou os -16% no primeiro caso (cerca de -8.300 habitantes) e -24% no segundo (quase -6.200 moradores).

Estamos portanto a falar da perda, em dez anos, de cerca de 25 pessoas por cada 100, na baixa, e de 16 por cada 100 no total do centro histórico. De um declínio que se torna ainda mais expressivo quando se considera apenas a população com naturalidade portuguesa, situando-se nesse caso as perdas em -35% na baixa (mais de 1/3 da população residente em 2011) e -26% na baixa e centro histórico. Isto quando, na década anterior, a perda de residentes se situava em -21% e -18%, respetivamente. O tal «deserto acessível» é portanto hoje, claramente, deste ponto de vista, ainda mais árido que em 2005, ao contrário do que Nogueira Leite aparentemente supõe.

Poderá argumentar-se, evidentemente, que baixa e centro histórico fervilham hoje de turismo e que o edificado beneficiou da reabilitação e gentrificação associadas ao investimento, nacional e estrangeiro. E achar-se, portanto, que esta era a boa e natural solução para o problema de partida, desvalorizando a expulsão de residentes e o sacrifício da própria identidade dos lugares, ou os efeitos em termos de deseconomia urbana e disfuncionalidade na organização da cidade (que na última década perdeu, toda ela, população). Mas de facto, para quem não vê aqui nenhum problema e rejeita, por princípio, uma intervenção pública capaz de assegurar os necessários equilíbrios - preferindo que seja o mercado a moldar a realidade - nada disso importa.

sexta-feira, 24 de junho de 2022

Governos que também eram contra "aumentos salariais inflacionistas"

Seguindo a orientação traçada pelo Eurogrupo - ou seja, aquele grupo sem existência legal na UE - o Governo recusa-se teimosamente a fazer subir os salários, mesmo que isso contradiga os seus próprios objectivos estratégicos de reforçar o peso dos salários na repartição de rendimentos. Tudo - segundo diz - para não gerar "uma espiral inflacionista".

As organizações patronais reagiram na mesma linha (ver aqui ou aqui).

Não aumentar salários pelo menos tanto quanto os preços e sobretudo abaixo da subida da produtividade significa legitimar uma transferência de rendimentos dos trabalhadores para as empresas (digamo-lo, para o Capital, como António Costa apenas o disse depois de provocado por Pacheco Pereira)

Ora, nesse combate, o Governo não esteve sozinho na História recente.

Veja-se em 1992, aqui e aqui, a posição do então ministro das Finanças de Cavaco Silva, Jorge Braga de Macedo, quando se tornava difícil a assinatura de um acordo de rendimentos para 1993 na Comissão Permanente de Concertação Social, em que uma central sindical ameaçava abandonar a negociação - ... a UGT! - por achar que o Governo "fazia o jogo dos patrões".

A coisa complicou-se, quando o secretário-geral da UGT, Torres Couto, a acusou Braga de Macedo de autismo. Mas se o ministro das Finanças era autista, não era por acaso. Cavaco Silva recusava-se a aumentos salariais, porque "salários elevados provocam inflação". Quanto muito, poderia haver aumentos para alguns trabalhadores, mas não para outros (ver aqui).

A História ilustrada dos diversos acordos está ainda por fazer. Mas o que é possível ver nos arquivos da RTP, é que nada se inventou. Já nos anos 90 se acertava acordos à custa das contribuições financeiras para a Segurança Social, ou seja, com recursos dos próprios trabalhadores, através da redução da taxa social única. (Veja-se aqui).

E houve até casos estranhos.

Alguns alertas sobre a transição energética

A democracia energética apresenta-se, assim, como uma alternativa aos sistemas energéticos dominantes. Os protagonistas que encabeçam este movimento priorizam o controlo democrático do sector energético, atribuindo um novo significado à própria noção de energia, que passa a ser entendida como um bem público e um direito universal (e não como uma mercadoria).

A propósito deste post, que tive oportunidade de escrever para o Blogue SHIFT, e na sequência do lançamento do aviso do Fundo Ambiental que prevê a alocação de 30 milhões de euros para o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia renovável (CER), deixo alguns alertas relativamente à transição energética em geral, e às CER em particular:

1) Os cientistas sociais, onde se incluem os economistas, têm uma responsabilidade acrescida na análise crítica das transições energéticas, elas próprias plurais e assimétricas, discernindo as suas implicações políticas, económicas, sociais e ambientais em diferentes escalas e geografias. Por conseguinte, quando se fala de transição energética, fala-se, inevitavelmente, de democracia e de justiça, de vencedores e de perdedores. A transição energética será sempre para alguém e para algum propósito, pelo que a economia política das energias renováveis nesta periferia energética deve ser escrutinada.

2) Ao contrário do que nos tem sido vendido pela agenda do neoliberalismo verde, a transição energética não se resume à fiscalidade verde, ao comércio de licenças de carbono, à inovação tecnológica e à alteração dos comportamentos individuais. Sim, é urgente transitar para um sistema energético exclusivamente assente em renováveis e reduzir a dependência energética, mas tal implica, igualmente, repensar o modelo de sociedade e economia que essa energia irá alimentar.

3) O programa de financiamento anunciado pelo Governo, inserido no Plano de Recuperação e Resiliência, destina-se ao fomento da produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis em regime de autoconsumo coletivo e de CER, englobando intervenções em edifícios residenciais, da administração pública central e de comércio e serviços. Mediante o cumprimento de critérios apertados de elegibilidade, poderá haver lugar a um reembolso parcial das despesas associadas à execução destes projetos. As CER, a tipologia mais inovadora no contexto português, podem ser constituídas por pessoas singulares ou coletivas (por exemplo, grupos de cidadãos, autarquias locais, ou empresas) e têm a faculdade de produzir, consumir, armazenar, comprar e vender energia renovável.

4) A descentralização da produção de energia renovável através das CER é encarada, pelo Governo português, como uma oportunidade para democratizar o sistema energético, reforçar a participação dos cidadãos na transição, empoderar as comunidades e, de caminho, mitigar a pobreza energética. Contudo, tal como ilustrado por este programa de financiamento, as CER, na sua arquitetura atual, são excludentes à partida. Para além de concederem um pretexto para delegar a responsabilidade da transição energética nos indivíduos, minimizando o papel do Estado na provisão de serviços públicos, permanecem quase exclusivamente dependentes de financiamento privado, o que dificultará a sua disseminação e a participação de agregados familiares e de empresas que não tenham meios para investir.

Ao contrário da tarifa social de energia, que alivia, ainda que de forma muito insuficiente, a fatura energética dos agregados familiares com menores rendimentos, este tipo de medida exclui, precisamente, essa fatia da população, ou seja, quem não é proprietário da sua habitação, não tem disponibilidade financeira para fazer o investimento inicial em sistemas de produção de energia elétrica (painéis fotovoltaicos, por exemplo) e/ou não dispõe de literacia energética e digital para formalizar uma candidatura. Este tipo de programa, por mais benigno que seja o seu propósito, jamais substituirá políticas robustas de habitação e de renovação dos edifícios, o que requer, necessariamente, investimento público. Sem reembolsos, sem contrapartidas.

5) Num mercado liberalizado, as CER poderão ser facilmente cooptadas e/ou esmagadas por empresas cada vez mais atraídas e especializadas neste nicho de mercado (veja-se o caso da Energia Unida, um spin-off da Greenvolt). Estas empresas oferecem soluções chave na mão, garantindo os seus lucros e desvirtuando totalmente a ideia de comunidade e de organização coletiva na transição energética. Relembremos, ainda, o quão apelativas as CER se estão a tornar para condomínios e empreendimentos turísticos de luxo (como aqui se referiu), sempre em nome do turismo sustentável (mas só acessível às classes possidentes nacionais e internacionais). Aguardemos a nova moda do pornoriquismo energético.

6) Pese embora as suas limitações, num cenário de remunicipalização das redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, as CER de iniciativa autárquica, envolvendo entidades públicas e privadas, PMEs e agregados familiares, poderão contribuir para mitigar a pobreza energética, desde que enquadradas em políticas mais amplas de habitação pública e renovação dos edifícios. As autarquias poderão desempenhar um papel fundamental na sinalização de agregados familiares fustigados pela pobreza energética, assim como facilitar e mediar eventuais processos de realojamento temporário ou permanente.

Estes programas não devem ser confundidos com atos de caridade ou de beneficência e, sobretudo, não devem redundar em expulsões, expropriações ou aumentos de rendas. Daí a importância de políticas universais e não de programas de financiamento que apenas reembolsam os proprietários e senhorios.

7) A descentralização da produção de energia renovável, por si só, não é sinónimo de democratização. O controlo democrático dos principais centros electroprodutores e das infraestruturas de transporte e distribuição de energia elétrica renovável implica propriedade pública. Não obstante, a centralização excessiva da produção de energia renovável não é desejável, especialmente se pensarmos nas centrais fotovoltaicas, cujo potencial de expansão no território português é bastante significativo.

Já se verificam, aliás, controvérsias em torno da instalação de mega centrais fotovoltaicas, designadamente no Alentejo (veja-se, por exemplo, os casos do Cercal ou da Amareleja), em que empresas privadas estrangeiras, controladas por fundos abutres, começam a ocupar os terrenos mais propícios à implementação das suas centrais, colhendo os lucros da transição energética. Não nos esqueçamos que a geração de energia, designadamente a solar fotovoltaica, compete com outros usos do solo e atividades económicas. As populações locais são ignoradas e enganadas, às vezes aliciadas e cooptadas, gerando-se conflitos e divisões no seio das comunidades (o mesmo está a acontecer com os projetos de mineração de lítio no Norte do país). No fim, é fácil adivinhar quem beneficia de tudo isto.

A conjugação apropriada entre produção centralizada e descentralizada não é de fácil resolução, até porque está estreitamente articulada com o modelo económico que essa energia irá fomentar. Por mais que se transite para um sistema completamente renovável, as necessidades energéticas de uma economia capitalista avançada continuarão a ser irreconciliáveis com os limites biogeofísicos do planeta. Os sistemas energéticos, baseados no extrativismo e na exploração de combustíveis fósseis, têm alimentado um sistema económico cuja sobrevivência e perpetuação dependem da acumulação contínua de riqueza e lucro, o que, por seu turno, resulta no inevitável agravamento da crise ecológica. Os sistemas energéticos do presente e do futuro deverão, por isso, estar subordinados a um planeamento político cuidadoso (por exemplo, que atividades económicas devem ser expandidas, reduzidas ou suprimidas?) e, obviamente, democrático.

A rejeição e superação do capitalismo começa à escala nacional, mais concretamente, na recuperação do controlo de setores estratégicos – a energia é, certamente, o ponto de partida.

quinta-feira, 23 de junho de 2022

Cidades possíveis?

Realizado e apresentado por Ricardo Moreira, o documentário «Cidades Impossíveis» viaja por cinco cidades europeias com experiências interessantes no combate à especulação imobiliária, na resposta a pessoas em situação de sem-abrigo, redução do tráfego automóvel, transporte gratuito e formas de agricultura urbana.

Num momento em que se acumulam na Europa os sinais de uma profunda crise urbana, resultante da retração ou ausência de políticas de provisão direta de serviços públicos e da prevalência crescente, nas últimas décadas, das lógicas do mercado e desregulação, estas experiências abrem perspetivas consistentes de mudança, que importa difundir e replicar.

Com o primeiro episódio dedicado a Berlim e ao combate à especulação imobiliária, num esforço convergente dos poderes públicos e dos movimentos sociais urbanos, a série será semanalmente difundida na Mensagem de Lisboa, até ao próximo dia 20 de julho. Na próxima segunda-feira, 27 de julho, às 18h00 (entrada livre), os cinco episódios da série serão projetados no Cinema São Jorge, em Lisboa, com um período de debate com o público no final da projeção.

terça-feira, 21 de junho de 2022

A memória curta de Costa

|

| Debate na RTP sobre o "pacote laboral" de Cavaco Silva |

O primeiro-ministro (PM) socialista achou por bem, nesta altura, repetir um cliché usado pelas confederações patronais e políticos de direita, lastimando não ter conseguido que a CGTP-IN mudasse o seu posicionamento face aos acordos na Comissão Permanente da Concertação Social. E responsabilizou a central sindical por - estando sempre contra os acordos - ter "desequilibrado brutalmente as relações laborais".

Disse-o numa conferência organizada pela CNN, durante a qual houve um programa do Princípio da Incerteza em que Costa apareceu como convidado. As declarações do PM surgiram em resposta a José Pacheco Pereira que o questionou desta maneira:

"por estranho que pareça, continua a discutir-se Economia como se fosse apenas um problema das empresas quando, na realidade, o factor Trabalho é um elemento que é estruturante da Economia. E, no entanto, mesmo quando é discutido nas questões salariais (...) é apenas pela via do salário que ele aparece. E tudo o que esteja à volta dessa situação - as condições de trabalho, a exclusão, a precariedade, mesmo até nalguns casos a desigualdade da distribuição de lucros e rendimentos, nunca aparece em cima da mesa. Aliás, eu não percebo como é que se pode discutir a Economia sem incluir os sindicatos. (...) Eu acho muito estranho que um PM socialista acabe por participar num discurso público em que o valor do Trabalho vem sempre subsumido em relação à produtividade...

E continuou falando da dignidade do Trabalho, da participação dos trabalhadores, etc.

E as respostas que Costa deu foram as de alguém que já pouco entende do que se fala quando se coloca a dúvida de Pacheco Pereira. Falou do objectivo de melhorar repartição do rendimento entre Trabalho e Capital (chamou-lhe redistribuição), da Agenda do Trabalho Digno (que, disse, visa combater a precariedade, as novas formas de informalidade associadas às plataformas digitais, da conciliação trabalho/família "e portanto uma valorização efectiva da dignidade do trabalho"), mas esquecendo-se de todo o processo legal levado a cabo desde 1976 e de todas as leis que ainda se encontram em vigor. É sinal disso a descrição que fez da evolução da negociação colectiva e de como surgiu a caducidade das convenções colectivas (quase caindo do céu).

E sobre a participação sindical, Costa disse:

Do lado dos trabalhadores, "há um enorme desequilíbrio pelo facto de se descontar logo à partida que a CGTP-IN nunca assina um acordo coletivo". "Ora, isso desequilibra brutalmente as relações laborais, porque só há uma confederação sindical com que se conta para estabelecer um acordo [a UGT], porque a outra já sabemos que não o vai fazer. Uma das maiores frustrações que eu tenho nestes últimos seis anos é a CGTP-IN não ter compreendido que tinha uma oportunidade histórica para se reposicionar no cenário da concertação social", declarou. Esse equilíbrio poderia ser conseguido se a CGTP-IN adotasse uma atitude "em que as pessoas compreendessem que só havia verdadeiro acordo quando todos assinam e não apenas quando só uma das centrais sindicais assina juntamente com as confederações patronais". "Esse salto cultural é muito importante, porque o papel do Governo, desejavelmente, era não existir nessas negociações, que teriam lugar apenas entre os parceiros sociais", defendeu.

Haveria muito a dizer sobre estas palavras infelizes e injustas. Mas fica um resumo:

1) Se o diálogo social em Portugal tem uma característica é o de uma fortíssima instrumentalização e governamentalização, fortemente condicionado pela agenda europeia neo(liberal). Nunca se pretendeu a autonomização dos ditos parceiros sociais, mas a sua subjugação a uma agenda imprimida pelo poder político. Essa instrumentalização reflectiu-se inclusivamente no próprio formato institucional em que a Comissão Permanente da Concertação Social surge desvalorizando o conjunto do Conselho Económico e Social. O efeito perverso desta intromissão governamental, que impôs uma entorse a todo o processo de discussão e debate, foi o de a concertação social ter sempre passado a ser tratada como uma feira de gado (parafraseando um conhecido ministro socialista e hoje 2ª figura da Nação), com vista à obtenção de resultados previa e governamentalmente traçados, secundarizando o próprio Parlamento, e muitas vezes ao arrepio do que até confederações patronais e sindicais sentiam no terreno como necessário.

"Ali o Vieira da Silva conseguiu mais um acordo! Ó Zé António, és o maior! Grande negociante... Era como uma feira de gado! Foram todos menos a CGTP? Parabéns", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, esquecendo a presença da comunicação social. (Diário de Notícias de 27/12/2016)

Para mais detalhes sobre as entorses políticas na concertação social, procure aqui o caderno nº9 -"Concertação Social - a actividade da CPCS de 2009 a 2015 - ecos das políticas europeias".

2) Há, de facto, um desequilíbrio nas relações laborais, mas esse desequilíbrio não resultou do posicionamento da CGTP, mas foi fruto daquela deriva descrita. Desde a década de 70 do século passado, os governos - e muitos deles coordenados pelo Partido Socialista - têm levado a cabo sucessivas alterações à legislação laboral, impregnadas dos princípios teóricos neo(liberais), no sentido inicialmente de quebrar o ímpeto revolucionário e força sindical existente; e, depois, no sentido de fragilizar cada vez mais o lado dos trabalhadores, com vista a uma desvalorização salarial e empobrecimento social, como forma de dar às empresas nacionais rédea folgada e maiores margens para competir numa globalização desenfreada, desregulada, como instrumento de criação de uma elite empresarial, que, na verdade, nunca surgiu porque se deixou capturar, seduzir e comprar por investidores estrangeiros.

E essa intervenção desequilibradora ocorreu por mais de 40 anos. E era necessário ter isso em conta quando se analisa na História a posição da CGTP. Não é de agora, senhor primeiro-ministro. E o passado, que nunca se assume nem altera, dificulta acordos.

Segue-se, aliás, uma pequena cronologia.

segunda-feira, 20 de junho de 2022

Os vistos gold estão mortos, viva os vistos gold

Na semana passada, o PS juntou-se novamente à direita para recusar o fim dos vistos gold. A justificação apresentada foi a de que é preciso fazer um balanço deste regime de autorização de residência para investimento. Nas palavras de um deputado do PS, "o tempo é de avaliação". Neste caso, vale a pena recordar que já houve bastante tempo para avaliações, incluindo da Comissão Europeia. E que as conclusões foram tudo menos positivas.

Em 2019, o relatório apresentado pela Comissão Europeia sobre os regimes de autorização de residência ou cidadania para investimento já apontava os "riscos relacionados com a segurança, lavagem de dinheiro, corrupção e fuga aos impostos" associados a estes esquemas. Além disso, na avaliação detalhada dos regimes de cada país (consultável aqui), a Comissão criticava Portugal pelo facto de não realizar controlos sobre a origem do dinheiro dos candidatos nem monitorizar a implementação da medida para detetar possíveis abusos. A Comissão apontava ainda outros detalhes problemáticos, como o facto de a lei só exigir que os investidores estivessem presentes no país em 7 dias por ano para terem direito ao visto.

Apesar das promessas de que estes vistos serviriam para criar emprego no país, a verdade é que isso nunca se verificou: entre outubro de 2012 e junho de 2020, só 17 das 8907 autorizações de residência para investimento atribuídas envolveram a criação de postos de trabalho, o que equivale a apenas 0,19% do total. A esmagadora maioria dos vistos gold foi atribuída para investimento imobiliário, contribuindo para a enorme subida do preço das casas nos últimos anos.

Além dos riscos de branqueamento de capitais e corrupção, os vistos gold alimentam a especulação imobiliária nas cidades, contribuindo para agravar o fosso entre os preços da habitação e os rendimentos da maioria das pessoas que vive no país. Mais: a facilidade com que se concedem autorizações de residência, ou mesmo cidadania, aos mais ricos (sem controlo adequado sobre a origem do dinheiro) contrasta com os obstáculos que a maioria dos refugiados ou imigrantes enfrenta neste processo.

No Parlamento Europeu, a maioria dos partidos - incluindo PS, PSD, CDS e a família política da IL - tem defendido a abolição destes esquemas nos países da UE. No entanto, em Portugal, estes mesmos partidos têm chumbado sistematicamente as iniciativas parlamentares da esquerda para revogar os vistos gold. Até quando?

domingo, 19 de junho de 2022

IDE a caminho não são só boas notícias

sábado, 18 de junho de 2022

Deem uma oportunidade à paz

Nao tendo esta sondagem sido aplicada em todos os Estados membros, a população dos países inquiridos representa, contudo, 79% do total da UE28. Pelo que, ponderando os resultados pela população de cada país, se verifica que cerca de 38% concordam que o mais importante para resolver o conflito seria «parar a guerra o mais rapidamente possível, mesmo que isso implique a cedência de território da Ucrânia à Rússia», situando-se em 21% os que subscrevem que o importante é continuar a «punir a Rússia pela agressão à Ucrânia, mesmo que isso implique que mais ucranianos morram e sejam deslocados».

Por sua vez, os inquiridos que não se reveem em nenhuma das duas proposições (indecisos) representam apenas 19% do total, sendo 23% os que revelam não saber responder (ver nota metodológica no final do estudo). A Itália, Alemanha, Roménia e França destacam-se pelos valores mais elevados de preferência pela «paz» (acima de 40%) e a Polónia pelo facto de ser o único país, nos dez considerados, em que a preferência pela punição e pela «justiça» supera a opção pelo diálogo e a «paz». Verifica-se também, por último, uma tendência para que o peso relativo dos indecisos seja superior nos países onde a opção pela «justiça» é mais relevante.

Ao dar nota deste estudo, o Expresso assinala que o mesmo evidencia «divisões na Europa», com Portugal a integrar o «grupo de países que prefere a paz à justiça na Ucrânia». Mas para lá desta divisão no seio das opiniões públicas, deve assinalar-se uma outra, bem mais relevante: a dissonância entre o que pensam as pessoas, inclinadas a optar pelo caminho do diálogo e da paz, e o que decide a larga maioria dos governos europeus, que optaram pela via da punição e da justiça, sobretudo depois da afirmação de que a Rússia não podia vencer a guerra, pondo assim fim a uma fase em que havia pelo menos alguns sinais de se estar a apostar no diálogo e nas negociações.

sexta-feira, 17 de junho de 2022

A dignidade escasseia

Há sectores do patronato, do turismo à agricultura intensiva, que querem uma força de trabalho barata e descartável, temporariamente importada se necessário for. Fazem de tudo para não ter de aumentar salários e melhorar as condições de trabalho. E têm cada vez mais poder.

Ao aprovar um visto de trabalho temporário para imigrantes, o Governo, pela voz de Ana Catarina Mendes, fala de “combate à escassez de mão-de-obra”. Até parece que estamos numa situação de pleno emprego. E mais parece gestora de uma empresa de trabalho temporário.

A social-democracia é isto? E o trabalho digno?

A Escola Pública contra o fatalismo dos contextos

«A Escola Pública norteia-se pela universalidade do acesso e do direito de todos a uma educação de qualidade, na ideia de sistema que assenta na cooperação e que serve toda a comunidade. O seu objetivo é mitigar as desigualdades de partida e quebrar ciclos de insucesso.»

O resto da crónica pode ser lido no Setenta e Quatro.

quarta-feira, 15 de junho de 2022

O BCE não pode deixar de comprar dívida. Para sempre?

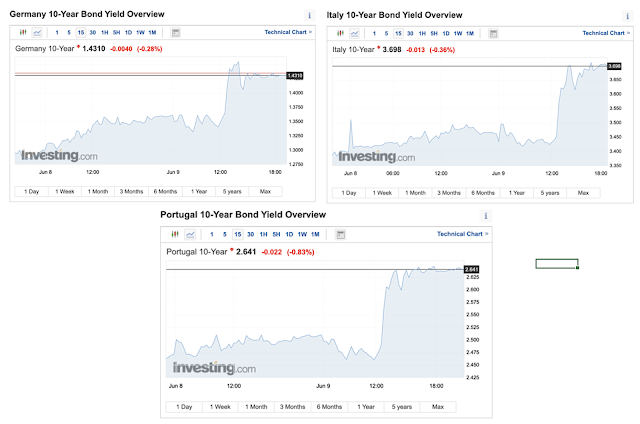

Os mercados financeiros andam agitados desde que o BCE anunciou que vai também subir a taxa de juro para (supostamente) combater uma inflação do lado da oferta (aumento dos custos de transporte, escassez de contentores, problemas diversos causados pela pandemia, tudo isso agravado com as sanções aplicadas à Rússia, ou apenas anunciadas, no que toca a petróleo, gás e carvão).

Esta política monetária é um erro e só se explica pela subserviência dos bancos centrais dos EUA e da Zona Euro ao lobby da finança. Para este poder que manobra nos bastidores, juros mais altos são lucros maiores. É só isto que lhes interessa. Os pobres e a classe média que aguentem a inflação (que não será enfrentada nas suas causas, nem mitigada nos seus efeitos) e o arrefecimento da economia, talvez mesmo uma recessão, provocado pelo maior juro, com o consequente desemprego, redução do investimento público, emigração dos mais qualificados. Porquê? Teoria económica errada e convertida em política económica desastrosa por economistas que cuidam, sobretudo, da sua carreira; captura dos governos pela finança e pelas grandes empresas através do aliciamento dos decisores com promessas discretas de empregos muitíssimo bem remunerados.

Acontece que, se o BCE voltar a deixar os mercados financeiros em roda livre, estaremos de volta à (erradamente) chamada “crise da dívida pública”. Na verdade, o BCE tem todo o poder para manter as taxas de juro da periferia da ZE a um nível muito baixo, desde que ignore a pressão dos fundos de pensões da Alemanha e restantes operadores especulativos. Tem de comprar continuadamente a dívida pública da periferia, como fez para acabar com a crise da ZE a partir de 2012 e mais recentemente com a pandemia.

Na semana passada, Lagarde anunciou o fim da compra de nova dívida pública e aumentos prudentes nas taxas de juro. Mas, apesar de saber que os mercados financeiros não dão o mesmo valor à dívida alemã e às dívidas da Itália, Espanha, Portugal e Grécia, absteve-se de explicar como iria enfrentar uma evolução divergente nas taxas de juro da ZE. Daí que muitos especuladores tenham começado a vender dívida destes países, o que significa que, para aqueles que agora compram os títulos a um preço inferior, o seu rendimento implícito subiu (além de, mais tarde, poderem vendê-los com mais-valias). É este rendimento (‘yield’ no jargão) – mais elevado quando há fuga da dívida e o seu preço baixa – que marca o juro a que as novas emissões de dívida terão comprador:

(Juro fixo do título)/(Preço do título) = Rendimento (‘yield’)

Exemplo: 2/100 = 2% (com fuga deste título) => 2/65 = 3%

Hoje, apenas pelo facto de o BCE ter convocado uma reunião extraordinária para discutir o assunto, o rendimento da dívida destes países da periferia baixou imediatamente (com mais procura, o preço dos títulos sobe, o rendimento baixa).

Conclusão:

os juros (variáveis) do crédito à habitação podem subir alguma coisa mas não vão subir muito porque isso significaria que o BCE não iria intervir nos mercados para fixar a taxa de juro das obrigações num nível sustentável, como fez até aqui.

Portanto, tenham calma. Tendo aprendido com a anterior crise, quando a sobrevivência da ZE estiver em causa o BCE fará o que for preciso.

E, como se vê, o discurso das “contas certas” para cair nas boas graças dos especuladores é uma treta que nos tem custado muito caro, embora talvez melhore o curriculum de António Costa. Tomem nota: para o bem e para o mal, quem fixa a taxa de juro da dívida pública portuguesa é o BCE e não os mercados financeiros.

terça-feira, 14 de junho de 2022

Má política

O lider da extrema-direita verbalizou hoje a consequência lógica do continuado e nunca assumido subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS)

- O que é podemos fazer já? Garantir que estas pessoas que chegam a uma maternidade que está fechada ou a uma urgência, podem ir a uma urgência privada e o Estado comparticipa estes custos.Ora, sublinhe-se que esta política de subfinanciamento crónico do SNS, verificada durante décadas, por governos PS (como é o caso do actual desde 2015) e de direita, não é um acaso. Ela tem um racional que, supostamente, é o da suposta boa gestão orçamental. Face a uma conjuntura incerta ou sendo incapaz de influenciar a política monetário-orçamental a nível europeu, o Governo poupa nos custos públicos, como forma de conter o défice orçamental e, com ele, as necessidades de financiamento público que terão - por imposição ideológica liberal europeia - de ser preenchidas através dos mercados financeiros, aumentando ainda mais a dívida pública e, com ela, a dependência do Estado a quem manda nos mercados.

Para impedir que se avolumem os custos fixos com os profissionais de saúde - como seriam os decorrentes da sua contratação à dimensão das necessidades e uma reformulação das carreiras que impeça a emigração para o sector privado ou para o estrangeiro - o Governo aprova reforços de financiamento, mas depois adia a sua realização. Desde 2015, foi assim, com os ministro das Finanças, primeiro Mário Centeno (hoje à frente da sucursal em Lisboa do BCE) e depois João Leão, a borregarem investimentos, alardeando-se depois da sua boa gestão orçamental nominal.

Mas esta política de gestão de curto prazo tem consequências... a prazo: primeiro, prejudica a provisão pública de saúde e os cuidados dos cidadãos, como estipula a Constituição; depois, cansa, desmotiva e desvaloriza os profissionais da saúde; terceiro, sai mais cara porque obriga a trabalho extraordinário ou à contratação temporária de profissionais através de empresas privadas fornecedoras de mão-de-obra, pagas a preço de ouro e criando injustiças remuneratórias, afectando a constituição de equipas e o bom desempenho dos serviços; finalmente, reduz o poder de negociação do sector público junto do sector privado que se tornará cada vez mais necessário para complementar os cuidados de saúde prestados pelo sector público.

Sublinhe-se que esta política de contas certas é a que foi precisamente levada a cabo - embora de forma mais acentuada - pelos governos de direita, como aconteceu com os governos Cavaco Silva ou de Passos Coelho/Portas/Moedas, marcadamente interessados em subsidiar o sector privado da Saúde.

Eis, pois, a consequência prática da opção por uma política monetário-orçamental delineada centralmente na Europa, que incapacita as autoridades nacionais de financiar a sua actividade: todos os governos, sejam de esquerda ou de direita, acabam por aplicar a mesma política de direita. Quer queiram, quer não.

E, como sublinha o post anterior do Jorge Bateira, esta política está errada e a esquerda, na sua pluralidade, precisa de ir mais longe nos seus argumentos por uma política de esquerda.

A economia política da penúria

Face às notícias sobre o colapso nos serviços hospitalares de obstetrícia, é inevitável a pergunta: um governo socialista não tem dinheiro para fazer do Serviço Nacional de Saúde um sólido pilar do Estado social, como está consagrado na nossa Constituição?

A resposta é simples: não quer ter dinheiro. O SNS está subordinado à prioridade máxima inscrita no Orçamento, o controlo do défice através da penúria. Uma opção que não só é errada, do ponto de vista de uma teoria económica bem fundamentada, mas também é contraproducente. Alternativa, precisa-se

A esquerda tem de cooperar na apresentação de uma alternativa política que defina outras prioridades, no quadro de uma outra visão do Orçamento do Estado. Não deve discutir as migalhas que vão prometer à Saúde e que terão de ser retiradas de outro sector; não se deve perder em discussões de mercearia da despesa. Deve apresentar uma nova política orçamental para o desenvolvimento do país.

BE e PCP têm de dizer na AR e nos media que aumentar a despesa pública (estrategicamente orientada) significa aumentar a procura na economia, o que tem um efeito multiplicador sobre o produto, cria emprego, faz aumentar a receita dos impostos e reduz a despesa com apoios sociais (subsídio de desemprego, etc.). Ou seja, numa economia com capacidade produtiva subutilizada, mais despesa pública melhora o défice e a dívida (d=% do Produto), bem ao contrário do que nos dizem na televisão.

Precisamos de alguém na AR que diga ao Governo (e a todo o país) que o Orçamento do Estado não deve ser tratado como se fosse o orçamento de uma família. E se o ministro das finanças e o governador do Banco (que já não é) de Portugal não sabem isto, não só mostram uma enorme ignorância como promovem uma política orçamental danosa para o bem comum. Não foi esta "U"E que prometeram ao povo.

Espiral invisível

Nos últimos meses, tornou-se frequente ouvir a ideia de que nos encontramos perante o risco de uma "espiral inflacionista" causada pelo aumento dos salários num contexto em que o preço de algumas matérias-primas, como a energia, tem subido consideravelmente. Foi esse o argumento utilizado pelo governo português para recusar aumentos salariais na função pública - que servem de referencial para o setor privado - em linha com a inflação esperada para este ano, tendo contado com o apoio da Iniciativa Liberal.

A ideia subjacente à restrição salarial é a de que, no contexto atual, não se pode sobrecarregar as empresas, que já se encontram pressionadas pelo aumento de outros custos. É uma história apelativa, não fosse o facto de os dados apontarem precisamente no sentido contrário. Uma análise publicada em maio pelo Bank of International Settlements mostra que, nos EUA e em alguns países da UE (incluindo Portugal), a experiência das últimas décadas tem sido outra: com as taxas de sindicalização em mínimos históricos e a erosão do poder negocial dos trabalhadores, o que tem aumentado verdadeiramente é a margem média das empresas.

Não há evidência empírica que suporte a ideia de que uma espiral salários-preços está ao virar da esquina. Com a restrição salarial imposta pelo governo, o que teremos é uma quebra acentuada do poder de compra da maioria das pessoas.

segunda-feira, 13 de junho de 2022

Combustíveis: os culpados são só os impostos e a guerra?

Até quando a narrativa de que são apenas os impostos e a guerra as fontes do aumento do preço dos combustíveis? Sim, a guerra foi a detonadora do preço dos combustíveis. Mas parte substancial da subida é fruto do poder de mercado desproporcional das petrolíferas e de governos neoliberais que não ousam intervir.

Entre o início de março e o início de junho, o referencial das margens de refinação das petrolíferas no mercado europeu aumentou cerca de 242%. É indecente que as petrolíferas aproveitem o poder de mercado que detêm aliado ao ensejo da guerra para aumentar as suas margens de refinação.

É fundamental que haja um esforço concertado dos governos para intervirem no mercado. Desde logo, pelo efeito que tem no orçamento das famílias. Mas também pelo seu efeito na inflação. Sendo um bem que incorpora a estrutura de custos de quase todas as empresas na economia, baixar o custo dos combustíveis é vital para conter o aumento global de preços.

Governos que agitam o receio da valorização salarial devido à inflação e são silenciosos quanto a esta evolução refletem uma triste imagem do seu posicionamento de classe.

Fonte aqui.

domingo, 12 de junho de 2022

A política da política monetária

O BCE confirmou esta semana a primeira subida das taxas de juro de referência em julho, outra em setembro e antecipou que com base na sua avaliação atual “uma trajetória gradual, mas sustentada de aumentos adicionais será apropriada”. Quando questionada sobre o impacto destas medidas num cenário em que a inflação é sobretudo importada, Lagarde, depois de basicamente concordar com a descrição, acrescenta: “Também estamos muito atentos aos salários, às negociações salariais e ao risco de efeitos de segunda ordem e uma potencial espiral. Não estamos a ver o risco de uma espiral, mas estamos a ver aumentos salariais que recuperaram particularmente desde março e que, como indicamos na declaração de política monetária, não seria totalmente surpreendente se fosse por efeitos de recuperação de rendimentos ou por meio de aumento salarial geral. Também estamos cientes de que a Alemanha, por exemplo, implementará o salário mínimo [mais alto] a partir de 1º de outubro.”

Em março, questionado sobre o mecanismo através do qual uma subida dos juros desceria a inflação que não pelo aumento do desemprego, Jeremy Powell também apontou para o mercado de trabalho e para as negociações salariais: “Os nossos instrumentos funcionam como descreveu… se diminuirmos as ofertas de emprego, teremos menos pressões para aumentar os salários, menos falta de mão de obra.”

Um artigo bastante interessante (mais pela sua origem que pelo conteúdo) publicado recentemente permite-nos dar algum enquadramento teórico e ideológico a estas declarações. Neste artigo, inspiradamente intitulado “Who killed the Phillps curve? A murder mistery”, dois economistas do Fed (Banco Central Americano) tentam perceber quem matou a curva de Phillips, uma peça fundamental na teoria dominante da inflação, que, na sua versão mais simples, estabelece uma relação inversa entre desemprego e inflação (a original não era bem assim). Para este efeito, os autores confrontam a teoria dominante que afirma que a política monetária controla a inflação e que portanto terá sido uma política monetária robusta nas últimas décadas a manter níveis de inflação reduzidos face a níveis de desemprego também bastante diminutos, com a teoria dos conflitos, que vê a inflação resultar sobretudo da luta de classes entre trabalhadores e capitalistas e portanto será na correlação de forças entre estas partes que estará a explicação da morte desta curva. Os autores concluem que os dados apoiam substancialmente a hipótese que a redução da inflação observada nas últimas décadas se deve sobretudo à redução do poder negocial dos trabalhadores através do desmantelamento das estruturas sindicais e não a qualquer política monetária seguida pelo Fed (claro que a política monetária do início dos anos 80 contribuiu significativamente para o enfraquecimento destas estruturas sindicais, sendo este um dos seus objetivos como reconhecido pelo próprio Volcker, mas isso é outra história que os autores não abordam).

A conclusão do artigo não é novidade para (quase) ninguém, o que surpreende, como já referi, é a sua origem. No entanto quero destacar dois pontos deste artigo que ilustram por um lado o enviesamento teórico da teoria dominante da inflação e por outro a forma imparcial e técnica como esta se vê e apresenta. O primeiro ponto é a centralidade da relação entre desemprego, salários e inflação na teorização da inflação, sendo toda a complexidade do processo inflacionário praticamente reduzida a este nexo de causalidade (esta pobreza teórica é disfarçada com um papel significativo das expectativas) que analogamente resulta num afunilamento e simplificação do leque de possíveis respostas onde a política monetária é sobrecarregada com uma responsabilidade para a qual não possui capacidade de resposta. O segundo é a ausência de conflitos, de relações de forças na conceptualização da teoria convencional que é contrastada no artigo com uma teoria que reconhece a existência destes conflitos. Aqui existe apenas um determinado nível de desemprego (ou de procura), a partir do qual, forças inflacionárias começam a fazer-se sentir e, portanto, é necessário esfriar a economia para reduzir a inflação. Não há interesses, nem disputas, há ciência e, portanto, por muito que custe aos executores, não há alternativa.

À luz destes dois pontos creio que se percebe melhor a lógica e ao mesmo tempo a tragédia das declarações com que iniciei este texto. Perante uma inflação de causas complexas, a única resposta concebida pelo aparato institucional desenvolvido com o respaldo de uma teoria que reduz o fenómeno da inflação a um excesso de procura tem como principal mecanismo esmagar qualquer pretensão salarial dos trabalhadores numa disputa que ao mesmo tempo nega existir. Como é isto possível? Parte da resposta poderá estar numa das mais incríveis notas de rodapé que já li, escrita por outro economista do Fed, Jeremy B. Rudd, num artigo onde põe em causa de forma bastante convincente o papel das expectativas na determinação da inflação: “deixo de lado uma preocupação mais profunda, a de que o papel principal da teoria económica convencional na nossa sociedade é fornecer uma apologética para uma ordem social criminalmente opressiva, insustentável e injusta.”

sexta-feira, 10 de junho de 2022

Guerra, política monetária e coisas em geral. E também em particular

De facto, as notícias já davam conta desde o fim do ano passado, da intenção do BCE de conceber a tal ferramenta anti-fragmentação. Ou talvez não. Com sorte, talvez baste anunciá-la, como fez Draghi com o whatever it takes. De facto, não sabemos. O que sabemos é que, numa decisão desta importância para a estabilidade da dívida pública, para a estabilidade económica, política de social da periferia sul da zona euro, o BCE se recusa a comentar publicamente os planos de contingência da instituição para lidar com o assunto. Compreende-se. Calhando, credores alemães e holandeses, e os governos que os servem, eram capazes de não gostar da ideia.