Não é o turismo que está a criar o problema da habitação e, por

isso, o problema não se resolve com limitação do turismo. Resolve-se sim

com o aumento da oferta. A única proposta que tem o condão de aumentar a

oferta é baixar os impostos sobre os rendimentos prediais.

Fernando Medina,

na celebração da confederação patronal do turismo, que incluiu o

governo em peso, revela o alinhamento ideológico com os interesses deste

sector e do imobiliário. São dois grupos cada vez mais conectados ou

não fosse a bolha imobiliária, em Lisboa e não só, alimentada directa e

indirectamente pelo turismo. Ideologia é aqui ofuscação da realidade.

Estes

são os interesses do chamado “modelo Flórida”, que a troika ajudou a

criar deste lado do atlântico.

É, como se vê, um modelo com força política, mas que implica bolhas,

relações laborais medíocres, estagnação e um sistema fiscal mais

favorável à propriedade, ou seja, mais injusto.

No

campo das relações laborais, a confederação patronal do turismo é de

resto uma das que tem estado na vanguarda da defesa da redução dos

direitos dos trabalhadores, e do correspondente aumento dos direitos

patronais, enquanto conquista irreversível do tempo da troika e antes

dela. É da natureza desta fracção do capital num sector pouco produtivo,

intensivo em trabalho mal pago.

E, no fim, quando estas bolhas rebentarem e as celebrações terminarem, virão dizer que não há alternativa a mais um ajustamento.

sexta-feira, 28 de setembro de 2018

quarta-feira, 26 de setembro de 2018

Bolha

Se a memória não me trai, é no livro já clássico de John Kenneth Galbraith sobre a crise financeira de 1929 que está a história do engraxador a dar dicas sobre compra e vendas de acções, servindo como sinal de uma bolha prestes a rebentar na bolsa. Sinais há muitos e bolhas também ao longo de uma história indissociável das fases de capitalismo dirigidas pela especulação financeira.

Quem diz engraxadores de Nova Iorque, em 1929, diz banqueiros de Lisboa, em 2018. Numa conferência do Negócios sobre o futuro da banca, estes últimos, com a confiança de quem foi salvo pelos poderes públicos, com nulas contrapartidas em termos de controlo público, garantem que desta vez é diferente (um dos sinais retóricos de que estamos perante uma bolha). Afiançam que não há bolha imobiliária, porque Lisboa e Porto são cidades globais, com procura sustentada e tal. Na realidade, é mais uma razão para estarmos preocupados, porque a globalização financeira aumenta a instabilidade.

O governador do Banco que não é de Portugal, mas que um dia voltará a ser, segue o guião do BCE e fala de banca sem fronteiras, ou seja, do controlo estrangeiro da banca nacional, o que também só vai aumentar a instabilidade. O secretário de estado das Finanças, Mourinho Félix, de um governo sem instrumentos decentes de política e sem vontade de os recuperar, faz coro com o governador, lançando alertas inconsequentes sobre a situação. Ao mesmo tempo, o governo faz tudo ao seu alcance fiscal e não só para que a bolha cresça: da manutenção da pouca-vergonha dos Vistos Dourados ao estatuto do residente não habitual, passando pela promoção legal de novos veículos para a especulação, as chamados sociedades de investimento imobiliário.

Isto não vai acabar bem. No capitalismo financeirizado, promovido pela UE, através da liberalização financeira e do Euro, nunca acaba. Até quando?

Há que debater este problema

Desde que o produto e o emprego começaram a recuperar em meados de 2013, verifica-se uma quase estagnação dos salários, ao contrário do que seria de esperar. E convinha saber o porquê desse facto.

Desde que o produto e o emprego começaram a recuperar em meados de 2013, verifica-se uma quase estagnação dos salários, ao contrário do que seria de esperar. E convinha saber o porquê desse facto.Este é, pois, o tema de um seminário que se vai realizar na próxima 6ª feira, depois de amanhã, 28 de Setembro, pelas 15h no auditório Afonso de Barros, do ISCTE-IUL. A entrada é livre, mas pede-se a inscrição online.

A abertura do seminário estará a cargo de Pierre Guibentif (professor ISCTE-IUL, investigador do DINÂMIA’CET-IUL) e contará como oradores Júlio Gomes (Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça), Maria da Paz Campos Lima (investigadora do DINÂMIA’CET-IUL), Raymond Torres (Diretor de Previsão e Conjuntura da Fundação FUNCAS), Torsten Müller (investigador do European Trade Union Institute – ETUI). O encontro será moderado por José Reis (professor catedrático da FEUC, investigador do CES).

O encontro assinala o início dos trabalhos do Projeto “REVAL - Da desvalorização interna à revalorização do trabalho: o caso de Portugal” a cargo de investigadores do DINÂMIA-CET e do Centro de Estudos Sociais (CES). O projecto pretende analisar as transformações do regime de emprego ocorridas em Portugal nas últimas duas décadas, em particular as decorrentes da crise financeira global e da intervenção da tróica em Portugal.

Mais pedidos de informação poderão ser remetidas para observatoriocrises@ces.uc.pt.

terça-feira, 25 de setembro de 2018

Jornalistas entretidos

Em Outubro de 2016, houve uma greve de taxistas contra a Uber.

Em Outubro de 2016, houve uma greve de taxistas contra a Uber.Nessa altura, um taxista apanhado pela repórter da SIC Notícias protestava contra os jornalistas - que - contentes com a oferta da Uber - não viam os riscos nem que um dia alguém também viria roubar-lhes o trabalho. Achei essa ideia exemplar da forma como os jornalistas se acham acima - ou ao lado - do mundo em que vivem.

Os dois últimos anos têm dado razão àquele taxista e mostrado que a vida dos jornalistas se degradou.

Os despedimentos têm aumentado em espiral recessiva - menos jornalistas, menor capacidade produtiva, produção mais acelerada de informação, menor interesse da oferta, menor procura do oferecido, menores receitas, mais despedimentos. As plataformas de notícias roubam-lhes o trabalho (sem oposição mobilizada e eficaz dos jornalistas ou do seu Sindicato). As multinacionais Google e Facebook - totalmente desreguladas e sem qualquer ameaça do poder público - roubam a publicidade das empresas detentoras dos órgãos de comunicação social tradicionais, inviabilizando-as. As redacções ampliam o fosso entre pessoal experiente e respectivas remunerações, entre um corpo de direcção e um corpo redactorial, que se torna menos autónomo. Os jornalistas - por indicação dos seus superiores - adulteram o produto para se assemelhar ao das plataformas: cada vez mais entretenimento, cada vez menos notícias interessantes.

O recente episódio do Expresso, com a possível manutenção da procuradora-geral da República, é sintoma desse desnorte. Os posts do João Rodrigues sobre o porno-riquismo- aqui no Ladrões - são outro sinal do desvirtuamento do papel da comunicação social.

Pois face a este panorama leia-se um diálogo que uma jornalista de um jornal de referência nacional colocou no Facebook sobre greve dos taxistas e os comentários que gerou, nomeadamente de jornalistas mais séniores. Às vezes, parece que aqueles que deveriam ser os guardiões da democracia andam entretidos algures, num emprego de entretenimento do povo:

Palavras, pensamento e poder

«Orwell percebeu o caminho para o mundo actual de fake news, de relativização da verdade e dos factos, da “verdade alternativa”, do tribalismo, do combate ao saber a favor da ignorância atrevida das redes sociais, da crise das mediações a favor de uma valorização da pressa, do tempo instantâneo, do fim do tempo lento, do silêncio, e da pseudopresença num mundo de comunicações vazias, ideal para o controlo afectivo, social e político. (...) Descreveu, pela primeira vez no 1984, o mundo da manipulação e geral degenerescência da linguagem, das palavras e das ideias. Um mundo onde quem manda reduz as palavras em circulação a uma linguagem gutural, a preto e branco, sem capacidade expressiva e criadora, mas também desprovida da capacidade de transportar raciocínios e argumentos lógicos, mas apenas banhar-nos em pathos. Ele escreveu uma distopia, nós vivemos nessa distopia.

(...) O exemplo português é um entre muitos dos anos do Governo da troika-PSD-CDS, que começam a ser perigosamente esquecidos. Quando começaram os cortes em salários, pensões, reformas, despesas sociais, durante dois ou três dias, mesmo os membros do Governo usavam a expressão verdadeira de “cortes”. Depois, de um dia para o outro, e de forma concertada, deixaram de falar de “cortes” para falar em “poupanças”. O mais grave é que, como no mundo do Big Brother, a expressão começou a impregnar a linguagem comum, a começar pela da comunicação social, que nesses dias e nalguns casos até hoje mostrou uma especial capacidade de ser manipulada pelo “economês”. Leia-se pois o 1984, ou “releia-se”, que é a forma politicamente correcta de se dizer que se leu sem se ter lido, até porque é um livro que não engana ninguém logo à primeira frase: “Era um dia de Abril, frio e cheio de sol, e os relógios batiam as treze horas.”»

José Pacheco Pereira, Por que é que devíamos estar todos a ler o 1984?

domingo, 23 de setembro de 2018

Dez anos de neoliberalismo mórbido

O colapso do banco Lehman Brothers há precisamente dez anos simbolizou a eclosão da crise financeira que viria a dar origem à maior recessão mundial desde a Grande Depressão. Esta ficaria conhecida como a crise do sub-prime, em virtude da sua origem próxima nos incumprimentos ao nível dos empréstimos para habitação por parte de alguns dos segmentos relativamente mais pobres da população norte-americana. Com efeito, este segmento do mercado de crédito cedeu em primeiro lugar devido à sua especial vulnerabilidade. No período que antecedeu a crise, era comum nos Estados Unidos a concessão de empréstimos a mutuários de baixos rendimentos, com elevado risco de incumprimento e sem garantias reais (nalguns casos extremos conhecidos como empréstimos ninja: “no income, no job, no assets”) com vista à sua posterior titularização em combinação com empréstimos de menor risco. A ideia seria que o risco menor de uns compensasse o risco maior de outros, mas o processo de titularização e revenda sistemáticos fez com que o risco sistémico se tornasse cada vez maior e a vigilância fiduciária por parte das instituições de crédito cada vez menor.

No entanto, esta não é senão a primeira camada da explicação desta crise. Indo um pouco mais fundo, devemos recordar a evolução da política monetária norte-americana, que passou de muito acomodatícia nos primeiros anos deste século em resposta ao pessimismo decorrente da crise do dot.com e do 11 de Setembro a bastante contraccionista no período antes da crise. Entre 2004 e 2006, a taxa directora da Reserva Federal subiu de 1% para mais de 5%, o que terá desencadeado a catadupa de incumprimentos que levaria ao pânico generalizado e ao congelamento do crédito. Mas o Fed não esteve sozinho na adopção de uma orientação de política que, em retrospectiva, quase parece desenhada para provocar uma recessão: na zona euro, o BCE também subiu gradualmente a sua taxa directora de 2% para 4,25% entre 2005 e 2008.

Por outro lado, é também verdade que a crise financeira não teria tido as características ou a magnitude que teve sem a profunda desregulamentação do sistema financeiro que teve lugar nas décadas anteriores, cujo exemplo mais acabado terá sido provavelmente a revogação em 1999, pela administração Clinton, da Glass-Steagall Act, que datava do tempo da Grande Depressão e que impunha a separação entre as actividades de banca comercial e de investimento. Foi esta desregulamentação que permitiu a acumulação e ocultação de um risco sistémico cada vez maior a coberto de instrumentos financeiros cada vez mais bizantinos e opacos, sem contrapartidas adequadas ao nível da solidez das instituições financeiras.

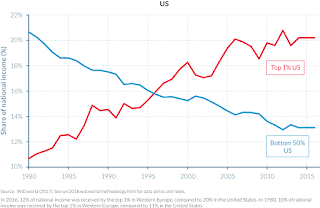

Mais profundamente, porém, o enorme aumento do endividamento cuja insustentabilidade subitamente desvendada provocou a crise financeira não pode deixar de ser considerado uma consequência do projecto político de transferência de rendimento e restabelecimento do poder das elites cuja implementação remonta ao início da década de 1980 e a que damos o nome de neoliberalismo. Em grande medida, este endividamento sem precedentes correspondeu à reciclagem, sob a forma de concessão de crédito, da parte do rendimento crescentemente apropriada e acumulada pelas elites em resultado do aprofundamento da desigualdade. É nesse sentido que se pode afirmar que a crise financeira de 2007-2008 e a Grande Recessão que se lhe seguiu constituem a primeira grande crise do neoliberalismo: porque resultaram directamente da conjugação dos processos de desregulação, sobre-endividamento, financeirização e aumento da desigualdade que são característicos do neoliberalismo.

É a esta luz, mais do que com base na evolução conjuntural das taxas de crescimento, que faz sentido analisar até que ponto é que a economia global superou a crise. Se tomarmos como critério a alteração ou manutenção destes factores mais profundos, somos forçados a concluir que esta não foi ultrapassada. Embora a regulação e supervisão financeiras tenham sido aprofundadas tanto nos Estados Unidos como na Europa, a tendência actual é novamente de desregulação (por exemplo, com o processo em curso nos EUA de revogação de parte substancial dos requisitos introduzidos em 2010 pela Dodd-Frank Act em resposta à crise). E mais fundamentalmente ainda, nem os níveis de desigualdade, nem os níveis globais de endividamento, nem o enorme poder da finança sofreram qualquer tipo de redução significativa desde a crise – antes pelo contrário. A crise demonstrou os limites e vulnerabilidades do neoliberalismo, mas ao contrário do que chegou a supor-se não o pôs verdadeiramente em causa.

Entretanto, a nível político, as ondas de choque da Grande Recessão incluíram a chegada ao poder por parte de um conjunto diverso de líderes de perfil iliberal e autoritário, na maior parte dos casos cavalgando o descontentamento popular resultante da própria crise. Porém, independentemente do carácter frequentemente populista dos seus discursos, as agendas políticas destes líderes continuam a servir as elites, muitas vezes de forma especialmente agressiva, pelo que eles próprios não deixam de contribuir para acentuar os factores profundos da crise. São, no fundo, sintomas mórbidos de um regime velho que resiste enquanto o novo não consegue nascer.

(no Expresso online a 20/09/2018).

sexta-feira, 21 de setembro de 2018

Da forma técnica na defesa de Passos Coelho a Joana Marques Vidal

Pedro Passos Coelho defende que a actual PGR desempenhou o mandato com "total independência", frisando que ninguém pode "lançar a suspeição de que tenha feito por agradar a quem pode para poder ser reconduzida".

Parece-me uma excelente forma técnica de pôr a coisa.

Atente-se, por favor, que Passos Coelho não afirma que ninguém pode lançar a suspeição de que a atual procuradora tenha feito por agradar a quem a indicou para a função.

Parece-me uma excelente forma técnica de pôr a coisa.

Atente-se, por favor, que Passos Coelho não afirma que ninguém pode lançar a suspeição de que a atual procuradora tenha feito por agradar a quem a indicou para a função.

quinta-feira, 20 de setembro de 2018

Os jovens NEET, o «ajustamento estrutural» e o mercado de trabalho

Os jovens NEET (que não estudam nem se encontram empregados ou em formação) são frequentemente associados à ideia de desmotivação e falta de «objetivos de vida». O que os dados indiciam, porém - e de forma notória no caso português - é que os NEET («jovens nem-nem»), têm uma relação muito mais estreita com as dinâmicas do mercado de trabalho (e em menor grau com o insucesso e abandono escolar), que com uma espécie de «nihilismo geracional».

De facto, a percentagem de jovens com idades entre os 15 e os 24 que não trabalha nem estuda tende a acompanhar a evolução do emprego e do desemprego: aumenta quando este aumenta (como sucedeu entre 2008 e 2013, tanto à escala europeia como nacional) e diminui quando quando o mercado de trabalho recupera (como se verificou após 2013, na sequência do travão à «austeridade expansionista»).

A diferença essencial, entre Portugal e a União Europeia, é portanto de ritmo: em períodos de crise, os jovens em idade de frequência escolar ou académica, mas que não estudam nem trabalham, aumenta de forma mais significativa em Portugal que na UE. Do mesmo modo que, quando o emprego recupera, é em Portugal que a percentagem de jovens NEET cai de modo mais expressivo, sugerindo uma maior interdependência - no caso português - entre o fenómeno NEET e o emprego e desemprego.

Aliás, um dos dados mais esclarecedores quanto ao nível de interdependência com o emprego diz respeito à percentagem de jovens NEET que não pretende ingressar no mercado de trabalho. Se até 2008 tínhamos valores muito próximos da UE (a oscilar entre 3 e 4%), desde então decresce o peso relativo desses NEET (1,8% em Portugal contra 3,6% na UE, em 2017). Ao contrário da União Europeia, a inatividade não é de facto, em Portugal, uma das principais caraterísticas dos jovens NEET. O que, por seu turno, revela também - a par da maior vinculação às dinâmicas do mercado de trabalho - a menor valorização da escola e da frequência de percursos escolares e académicos.

De facto, a percentagem de jovens com idades entre os 15 e os 24 que não trabalha nem estuda tende a acompanhar a evolução do emprego e do desemprego: aumenta quando este aumenta (como sucedeu entre 2008 e 2013, tanto à escala europeia como nacional) e diminui quando quando o mercado de trabalho recupera (como se verificou após 2013, na sequência do travão à «austeridade expansionista»).

A diferença essencial, entre Portugal e a União Europeia, é portanto de ritmo: em períodos de crise, os jovens em idade de frequência escolar ou académica, mas que não estudam nem trabalham, aumenta de forma mais significativa em Portugal que na UE. Do mesmo modo que, quando o emprego recupera, é em Portugal que a percentagem de jovens NEET cai de modo mais expressivo, sugerindo uma maior interdependência - no caso português - entre o fenómeno NEET e o emprego e desemprego.

Aliás, um dos dados mais esclarecedores quanto ao nível de interdependência com o emprego diz respeito à percentagem de jovens NEET que não pretende ingressar no mercado de trabalho. Se até 2008 tínhamos valores muito próximos da UE (a oscilar entre 3 e 4%), desde então decresce o peso relativo desses NEET (1,8% em Portugal contra 3,6% na UE, em 2017). Ao contrário da União Europeia, a inatividade não é de facto, em Portugal, uma das principais caraterísticas dos jovens NEET. O que, por seu turno, revela também - a par da maior vinculação às dinâmicas do mercado de trabalho - a menor valorização da escola e da frequência de percursos escolares e académicos.

Como se tudo fosse deles

Os socialistas têm a fama de, quando estão no Governo, usar o aparelho do Estado e os seus fundos de forma opaca, como se tudo fosse seu por emanação republicana, sem dar conta do que fazem, nem das razões por que o fazem ou dos verdadeiros interessados nas medidas adoptadas.

Pode ser injusto. Mas o problema é que quando chegam ao Governo pouco fazem para que essa fama se desvaneça.

Dois exemplos. O primeiro tem a ver com as recentes e desajeitadas declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros - mais uma vez! - sobre matérias que não tutela e das quais - por certo - pouco ou nada saberá senão a teoria geral do problema. Disse ele numa entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios que o Governo iria manter o regime dos contribuintes residentes não habituais.

Porquê? Porque...

Esta decisão política foi anunciada sem qualquer estudo de impacto económico deste regime desajustado e desigual. Como já anteriormente, aqui se escreveu, só em quatro anos o Estado aceitou dar 1,2 mil milhões de euros a pouco mais de uma dezena de milhar de contribuintes. Mas o mais caricato é que o Ministério das Finanças não divulga que profissões têm essas pessoas, nem valores de rendimento declarados ou dos investimento ligados a estes contribuintes. Sabe-se, como se pode ler no post já mencionado que, na sua aprovação plena, estavam interessados os grandes escritórios de advogados, incluído o escritório onde é advogado o socialista António Vitorino.

Mas sem aqueles elementos, tudo parece um jeito a alguém que não precisa e que, a julgar pelas declarações entusiastas de Santos Silva, o ministro lá saberá quem são. Na realidade, não se sabe por que razão tem o Estado de promover a sua presença em Portugal. Estranho é que a direita - sempre tão preocupada com os almoços que não são grátis - aqui aplauda o Governo.

O segundo exemplo tem a ver com o recente anúncio de que o Governo irá aprovar - em plena bolha imobiliária - mais um veículo financeiro que pretende surfar essa onda e beneficiar mais uns detentores de fundos de investimento imobiliário. E - mais grave ainda! - com benefícios fiscais.

A medida é polémica, mesmo no seio do próprio Governo. Mas aquele que é o homem de confiança do primeiro-ministro - o ministro adjunto Pedro Siza Vieira - consegue comprometer o primeiro-ministro na aprovação desse diploma, sem que se perceba bem a razão desta boa vontade, e sem qualquer discussão aprofundada. E este já não é o primeiro caso, como é possível ver aqui.

Já a comunicação social, essa, contínua um pouco acéfala: Veja-se aqui a notícia.

Pode ser injusto. Mas o problema é que quando chegam ao Governo pouco fazem para que essa fama se desvaneça.

Dois exemplos. O primeiro tem a ver com as recentes e desajeitadas declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros - mais uma vez! - sobre matérias que não tutela e das quais - por certo - pouco ou nada saberá senão a teoria geral do problema. Disse ele numa entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios que o Governo iria manter o regime dos contribuintes residentes não habituais.

Porquê? Porque...

"O regime dos residentes não habituais é um regime muito importante para a economia portuguesa que tem permitido atrair valor para a economia portuguesa, quer investimento quer pessoas".Ora, o problema é precisamente o pouco que se sabe sobre os beneficiários deste regime.

Esta decisão política foi anunciada sem qualquer estudo de impacto económico deste regime desajustado e desigual. Como já anteriormente, aqui se escreveu, só em quatro anos o Estado aceitou dar 1,2 mil milhões de euros a pouco mais de uma dezena de milhar de contribuintes. Mas o mais caricato é que o Ministério das Finanças não divulga que profissões têm essas pessoas, nem valores de rendimento declarados ou dos investimento ligados a estes contribuintes. Sabe-se, como se pode ler no post já mencionado que, na sua aprovação plena, estavam interessados os grandes escritórios de advogados, incluído o escritório onde é advogado o socialista António Vitorino.

Mas sem aqueles elementos, tudo parece um jeito a alguém que não precisa e que, a julgar pelas declarações entusiastas de Santos Silva, o ministro lá saberá quem são. Na realidade, não se sabe por que razão tem o Estado de promover a sua presença em Portugal. Estranho é que a direita - sempre tão preocupada com os almoços que não são grátis - aqui aplauda o Governo.

O segundo exemplo tem a ver com o recente anúncio de que o Governo irá aprovar - em plena bolha imobiliária - mais um veículo financeiro que pretende surfar essa onda e beneficiar mais uns detentores de fundos de investimento imobiliário. E - mais grave ainda! - com benefícios fiscais.

A medida é polémica, mesmo no seio do próprio Governo. Mas aquele que é o homem de confiança do primeiro-ministro - o ministro adjunto Pedro Siza Vieira - consegue comprometer o primeiro-ministro na aprovação desse diploma, sem que se perceba bem a razão desta boa vontade, e sem qualquer discussão aprofundada. E este já não é o primeiro caso, como é possível ver aqui.

Já a comunicação social, essa, contínua um pouco acéfala: Veja-se aqui a notícia.

quarta-feira, 19 de setembro de 2018

O FMI, a Comissão Europeia e a direita portuguesa

De acordo com os relatos feitos pelo FMI e pela CE, o governo português pretende prosseguir uma estratégia orçamental baseada: na moderação (e não em cortes) de salários e contratações na função pública; numa maior eficiência do Estado (e não na redução dos serviços coletivos prestados); e na redução dos juros, por via da credibilidade dos objetivos orçamentais (e não da redução da despesa).

De acordo com os relatos feitos pelo FMI e pela CE, o governo português pretende prosseguir uma estratégia orçamental baseada: na moderação (e não em cortes) de salários e contratações na função pública; numa maior eficiência do Estado (e não na redução dos serviços coletivos prestados); e na redução dos juros, por via da credibilidade dos objetivos orçamentais (e não da redução da despesa). Afirmam ainda as instituições internacionais que as autoridades nacionais pretendem promover a competitividade da economia através de fatores não custo (qualificações, inovação, orientação exportadora) e não da redução dos custos salariais ou fiscais.

E que pretendem assegurar a sustentabilidade da Segurança Social através da diversificação de fontes de financiamento (e não da redução de direitos).

Ao contrário de outros tempos, as instituições internacionais não contestam estas orientações centrais da atual política económica do país.

Podemos encontrar diferentes razões para a anuência do FMI e da CE face às opções nacionais, mas uma coisa é evidente: no momento atual, a oposição de direita não pode contar com estes aliados tradicionais.

Até que a maré mude, a tradição já não é o que era.

[O resto do meu artigo de ontem do DN pod ser lido aqui.]

terça-feira, 18 de setembro de 2018

U2?

Os U2 andam armados em propagandistas da União Europeia, o que até se compreende se tivermos, por exemplo, em conta a lógica de classe. Afinal de contas, se não fossem a liberalização financeira e a correspondente corrida fiscal para o fundo, promovidas pela UE, como poderia Bono, o milionário vocalista da banda irlandesa, usar uma empresa de Malta para investir num centro comercial na Lituânia, pagando uma taxa de imposto de 5%?

domingo, 16 de setembro de 2018

Perseguição política no município do Porto

José António Pinto, assistente social na Freguesia da Campanhã no Porto, tornou-se conhecido do grande público quando em 2013, em pleno período da troika, recebeu um prémio de Direitos Humanos na Assembleia da República e, num discurso memorável, se declarou pronto a trocar a medalha recebida por políticas sociais mais justas.

O humanismo, a coragem e o empenho social do José Pinto (Chalana, para os amigos) é conhecido desde há muito. Em muitos casos pagou caro por isso. Parece que o preço que agora está a pagar pela sua frontalidade é proporcional à prepotência do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

Em Fevereiro deste ano, José Pinto escreveu o texto "Este Porto não é para todos", saído no Público. Demorou pouco até que o assistente social começasse a ser perseguido na entidade onde trabalha. Não tendo a pressão sido bem-sucedida, a retaliação virou-se para a mulher de José Pinto, demitida sem explicações das suas funções pelo Vereador do município do Porto, Fernando Paulo (ver a denuncia que o advogado Garcia Pereira fez do caso neste texto).

A retaliação sobre trabalhadores do sector privado que não aceitam as decisões dos patrões ou a perseguição de trabalhadores em funções públicas que questionam as orientações dos poderes instalados são sinais de subdesenvolvimento em qualquer sociedade. As notícias que têm vindo a público sobre este tipo de situações em Portugal são profundamente inquietantes.

É bom que o Estado de Direito e a consciência cívica dos portugueses saibam dar uma resposta à altura destes abusos. É a democracia que está em causa.

O humanismo, a coragem e o empenho social do José Pinto (Chalana, para os amigos) é conhecido desde há muito. Em muitos casos pagou caro por isso. Parece que o preço que agora está a pagar pela sua frontalidade é proporcional à prepotência do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

Em Fevereiro deste ano, José Pinto escreveu o texto "Este Porto não é para todos", saído no Público. Demorou pouco até que o assistente social começasse a ser perseguido na entidade onde trabalha. Não tendo a pressão sido bem-sucedida, a retaliação virou-se para a mulher de José Pinto, demitida sem explicações das suas funções pelo Vereador do município do Porto, Fernando Paulo (ver a denuncia que o advogado Garcia Pereira fez do caso neste texto).

A retaliação sobre trabalhadores do sector privado que não aceitam as decisões dos patrões ou a perseguição de trabalhadores em funções públicas que questionam as orientações dos poderes instalados são sinais de subdesenvolvimento em qualquer sociedade. As notícias que têm vindo a público sobre este tipo de situações em Portugal são profundamente inquietantes.

É bom que o Estado de Direito e a consciência cívica dos portugueses saibam dar uma resposta à altura destes abusos. É a democracia que está em causa.

Os outros que carreguem o fardo

Ficámos recentemente a saber que o “superávite da balança corrente da Alemanha, o saldo comercial entre exportações e importações, está prestes a atingir quase 300 mil milhões de dólares, ou 7,8 por cento do Produto Interno Bruto, o maior do mundo”.

A divisão do fardo do ajustamento entre países superavitários e deficitários é um assunto discutido há pelo menos 80 anos e não é necessário ser socialista, eurocético ou soberanista para perceber que, na impossibilidade de exportar para Marte, superávites e créditos de uns são inevitavelmente défices e dívidas de outros. Os superávites comerciais da Alemanha são um problema, escrevia, já em 2015, Ben Bernanke; a Alemanha é o maior problema da zona euro, defendia, em 2016, Martin Wolf no Financial Times.

A este propósito partilho excertos de dois textos que escrevi em Junho de 2015 e em Fevereiro de 2017.

"Em Abril de 2014, o Tesouro Americano, num dos seus relatórios semianuais sobre comércio internacional e manipulação cambial, destaca a Alemanha atribuindo-lhe especial responsabilidade pelo fraco desempenho da procura interna na Zona Euro ao mesmo tempo que afirma que o ajustamento tem estado a ser realizado sobretudo pelos países deficitários através do aumento da sua poupança interna, o que tem sido um obstáculo ao crescimento da economia global. No mesmo relatório, o Tesouro congratula-se pelo facto dos superávites alemães terem sido identificados no Procedimento relativo aos Desequilíbrios Macroeconómicos (mecanismo de supervisão e controlo destinado a prevenir e corrigir desequilíbrios macroeconómicos na UE) como um desequilíbrio que requer monitorização e obriga a correção das políticas, mas mostra-se céptico quanto à capacidade da União Europeia para produzir recomendações capazes de induzir um reequilíbrio simétrico entre os países deficitários e superavitários da zona Euro.

Cerca de um ano mais tarde, a publicação das previsões económicas de primavera da Comissão Europeia tornou claro que a descrença do Departamento do Tesouro dos EUA se justificava plenamente: a propósito da previsão de que no final de 2015 os superávites da balança corrente alemã atinjam o valor historicamente recorde de 7,9%, Pierre Moscovici, Comissário Europeu dos Assuntos Económicos, afirma que “ninguém pode negar que um há desempenho económico muito forte na Alemanha, o que não pode ser punido”. Recorde-se que o Procedimento relativo aos Desequilíbrios Macroeconómicos estatui que a Comissão Europeia deve abrir um procedimento por incumprimento sempre que um país tenha ultrapassado os limites definidos em três anos consecutivos; o superávite da balança corrente alemã está acima do limite (limite arbitrário e assimetricamente definido) desde 2013. Que aquela afirmação possa ter sido proferida por um Comissário Europeu não pode deixar de possuir um significado forte na economia política do poder na Europa.”

Revista Crítica Económica e Social (n.º 5, páginas 96 a 101)

"O paralelismo com os acontecimentos dos anos subsequentes à Grande Depressão de 1929 torna-se inevitável: num contexto de um regime monetário internacional assente no padrão ouro (regime semelhante ao Euro no que diz respeito à não existência de prestamista de último recurso e às taxas de câmbio fixas), as dificuldades da Alemanha foram enormemente agravadas pela recusa dos EUA e da França, países com excedentes nas suas balanças de pagamentos e determinados em manter as suas reservas de ouro, em prosseguir políticas expansionistas. Nas palavras de Barry Eichengreen e Peter Temin:

“Com estes países [EUA e França] com balanças de pagamento excedentárias, alguém tinha de estar em déficit. Com a sua recusa em expandir, quando a Depressão eclodiu, alguém teria de contrair. Com a sua recusa em prestar auxílio financeiro de emergência, a amplitude da contração a que os países de deficitários foram submetidos tornou-se quase inimaginável. No fim as consequências políticas foram desastrosas. Agora, quando os países superavitários são a Alemanha e a China, estamos a assistir ao desenrolar de um processo similar. A Grécia compra e vende aos seus parceiros Europeus e, sobretudo, à Alemanha, país fortemente superavitário. Com a relutância da Alemanha em aumentar a sua despesa, a Grécia, desprovida de liquidez, é obrigada a deflacionar [...]. O atual problema da Grécia, tal como o problema da Alemanha nos anos da década de 1930, é que cortar custos apenas torna o fardo da dívida mais pesado”.

Concluindo, se a Alemanha quer manter um lugar de parceiro responsável na comunidade das nações e, parafraseando Joseph Stiglitz, não quer ser responsabilizada por destruir a Europa uma terceira vez num século, deve rever rapidamente a sua política, deixar de usar os salários como forma de desvalorização interna competitiva e tomar medidas para incrementar a sua procura interna e eliminar os seus esmagadores excedentes partilhando com os países de deficitários o fardo do ajustamento.

É provável que isto aconteça? Receio bem que não. A solução da Alemanha para a divergência competitiva com o resto da Zona Euro tem sido a de obrigar todos os restantes países a seguir o pior do seu modelo económico. Em resultado disso, em 2016, todos os membros da Zona Euro, com a exceção da França, obtiveram balanças correntes excedentárias. A balança corrente da Zona Euro, deficitária em 1,2% do seu PIB em 2008, apresentou um superávite de 3,4% em 2016. No entanto, a divergência na competitividade-custo entre os países membros da moeda não foi revertida, ainda que, desde 2010, tenha cessado de se aprofundar. Os desequilíbrios competitivos permanecem, em larga medida, por resolver, embora temporariamente aliviados à custa do resto do mundo, para onde a Zona Euro passou a exportar o seu desemprego. É muito improvável que esta estratégia possa ser prosseguida sem retaliação. A continuar este caminho, com a recusa simultânea da Alemanha em aumentar significativamente os salários dos seus trabalhadores e a provável recusa do resto do mundo em aceitar trocas comerciais deficitárias com a Zona Euro, a França e os países da periferia sul da Europa serão novamente obrigados a períodos prolongados de deflação competitiva e austeridade orçamental. Neste cenário, aquelas economias serão confrontadas com uma nova fase de crescimento marginal ou recessão, com as correspondentes incapacidades para combater os elevados níveis de desemprego que as assolam, a erosão do Estado Social e o crescimento das suas dívidas públicas. Se isto acontecer, como parece provável, será uma questão de tempo até uma qualquer Le Pen ganhar eleições. Neste contexto, será que o país pode dar-se ao luxo de não se preparar para uma saída da moeda única?”

Economia Com Todos (páginas 179 a 193)

Entretanto, a guerra comercial à escala global está instalada e o ritmo da produção industrial na Europa desceu em Junho para o nível mais baixo dos últimos 18 meses. À escala nacional, a Navigator, alvo de taxas alfandegárias de 37,34%, diz que não o esperava (!). Em termos de representação política, a extrema-direita não cessa de ganhar terreno e a Europa, tão expedita a cortar cerce qualquer veleidade dos governos suportados por forças de esquerda na Grécia e em Portugal, assiste impávida ao desastre em curso enquanto, na prática, convenientemente, permite ao xenófobo Salvini ditar a política de fronteiras e vai fazendo umas ameaças vagas e inconsequentes aos governos autoritários da Polónia e da Hungria.

Trágico, não?

A divisão do fardo do ajustamento entre países superavitários e deficitários é um assunto discutido há pelo menos 80 anos e não é necessário ser socialista, eurocético ou soberanista para perceber que, na impossibilidade de exportar para Marte, superávites e créditos de uns são inevitavelmente défices e dívidas de outros. Os superávites comerciais da Alemanha são um problema, escrevia, já em 2015, Ben Bernanke; a Alemanha é o maior problema da zona euro, defendia, em 2016, Martin Wolf no Financial Times.

A este propósito partilho excertos de dois textos que escrevi em Junho de 2015 e em Fevereiro de 2017.

"Em Abril de 2014, o Tesouro Americano, num dos seus relatórios semianuais sobre comércio internacional e manipulação cambial, destaca a Alemanha atribuindo-lhe especial responsabilidade pelo fraco desempenho da procura interna na Zona Euro ao mesmo tempo que afirma que o ajustamento tem estado a ser realizado sobretudo pelos países deficitários através do aumento da sua poupança interna, o que tem sido um obstáculo ao crescimento da economia global. No mesmo relatório, o Tesouro congratula-se pelo facto dos superávites alemães terem sido identificados no Procedimento relativo aos Desequilíbrios Macroeconómicos (mecanismo de supervisão e controlo destinado a prevenir e corrigir desequilíbrios macroeconómicos na UE) como um desequilíbrio que requer monitorização e obriga a correção das políticas, mas mostra-se céptico quanto à capacidade da União Europeia para produzir recomendações capazes de induzir um reequilíbrio simétrico entre os países deficitários e superavitários da zona Euro.

Cerca de um ano mais tarde, a publicação das previsões económicas de primavera da Comissão Europeia tornou claro que a descrença do Departamento do Tesouro dos EUA se justificava plenamente: a propósito da previsão de que no final de 2015 os superávites da balança corrente alemã atinjam o valor historicamente recorde de 7,9%, Pierre Moscovici, Comissário Europeu dos Assuntos Económicos, afirma que “ninguém pode negar que um há desempenho económico muito forte na Alemanha, o que não pode ser punido”. Recorde-se que o Procedimento relativo aos Desequilíbrios Macroeconómicos estatui que a Comissão Europeia deve abrir um procedimento por incumprimento sempre que um país tenha ultrapassado os limites definidos em três anos consecutivos; o superávite da balança corrente alemã está acima do limite (limite arbitrário e assimetricamente definido) desde 2013. Que aquela afirmação possa ter sido proferida por um Comissário Europeu não pode deixar de possuir um significado forte na economia política do poder na Europa.”

Revista Crítica Económica e Social (n.º 5, páginas 96 a 101)

"O paralelismo com os acontecimentos dos anos subsequentes à Grande Depressão de 1929 torna-se inevitável: num contexto de um regime monetário internacional assente no padrão ouro (regime semelhante ao Euro no que diz respeito à não existência de prestamista de último recurso e às taxas de câmbio fixas), as dificuldades da Alemanha foram enormemente agravadas pela recusa dos EUA e da França, países com excedentes nas suas balanças de pagamentos e determinados em manter as suas reservas de ouro, em prosseguir políticas expansionistas. Nas palavras de Barry Eichengreen e Peter Temin:

“Com estes países [EUA e França] com balanças de pagamento excedentárias, alguém tinha de estar em déficit. Com a sua recusa em expandir, quando a Depressão eclodiu, alguém teria de contrair. Com a sua recusa em prestar auxílio financeiro de emergência, a amplitude da contração a que os países de deficitários foram submetidos tornou-se quase inimaginável. No fim as consequências políticas foram desastrosas. Agora, quando os países superavitários são a Alemanha e a China, estamos a assistir ao desenrolar de um processo similar. A Grécia compra e vende aos seus parceiros Europeus e, sobretudo, à Alemanha, país fortemente superavitário. Com a relutância da Alemanha em aumentar a sua despesa, a Grécia, desprovida de liquidez, é obrigada a deflacionar [...]. O atual problema da Grécia, tal como o problema da Alemanha nos anos da década de 1930, é que cortar custos apenas torna o fardo da dívida mais pesado”.

Concluindo, se a Alemanha quer manter um lugar de parceiro responsável na comunidade das nações e, parafraseando Joseph Stiglitz, não quer ser responsabilizada por destruir a Europa uma terceira vez num século, deve rever rapidamente a sua política, deixar de usar os salários como forma de desvalorização interna competitiva e tomar medidas para incrementar a sua procura interna e eliminar os seus esmagadores excedentes partilhando com os países de deficitários o fardo do ajustamento.

É provável que isto aconteça? Receio bem que não. A solução da Alemanha para a divergência competitiva com o resto da Zona Euro tem sido a de obrigar todos os restantes países a seguir o pior do seu modelo económico. Em resultado disso, em 2016, todos os membros da Zona Euro, com a exceção da França, obtiveram balanças correntes excedentárias. A balança corrente da Zona Euro, deficitária em 1,2% do seu PIB em 2008, apresentou um superávite de 3,4% em 2016. No entanto, a divergência na competitividade-custo entre os países membros da moeda não foi revertida, ainda que, desde 2010, tenha cessado de se aprofundar. Os desequilíbrios competitivos permanecem, em larga medida, por resolver, embora temporariamente aliviados à custa do resto do mundo, para onde a Zona Euro passou a exportar o seu desemprego. É muito improvável que esta estratégia possa ser prosseguida sem retaliação. A continuar este caminho, com a recusa simultânea da Alemanha em aumentar significativamente os salários dos seus trabalhadores e a provável recusa do resto do mundo em aceitar trocas comerciais deficitárias com a Zona Euro, a França e os países da periferia sul da Europa serão novamente obrigados a períodos prolongados de deflação competitiva e austeridade orçamental. Neste cenário, aquelas economias serão confrontadas com uma nova fase de crescimento marginal ou recessão, com as correspondentes incapacidades para combater os elevados níveis de desemprego que as assolam, a erosão do Estado Social e o crescimento das suas dívidas públicas. Se isto acontecer, como parece provável, será uma questão de tempo até uma qualquer Le Pen ganhar eleições. Neste contexto, será que o país pode dar-se ao luxo de não se preparar para uma saída da moeda única?”

Economia Com Todos (páginas 179 a 193)

Entretanto, a guerra comercial à escala global está instalada e o ritmo da produção industrial na Europa desceu em Junho para o nível mais baixo dos últimos 18 meses. À escala nacional, a Navigator, alvo de taxas alfandegárias de 37,34%, diz que não o esperava (!). Em termos de representação política, a extrema-direita não cessa de ganhar terreno e a Europa, tão expedita a cortar cerce qualquer veleidade dos governos suportados por forças de esquerda na Grécia e em Portugal, assiste impávida ao desastre em curso enquanto, na prática, convenientemente, permite ao xenófobo Salvini ditar a política de fronteiras e vai fazendo umas ameaças vagas e inconsequentes aos governos autoritários da Polónia e da Hungria.

Trágico, não?

sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Notícias do “mercado” de trabalho

«Por “castigo”, uma trabalhadora está a carregar e descarregar uma palete com os mesmos sacos, todos os dias, desde o início de Maio, há quatro meses.

Com um filho diagnosticado com autismo (síndrome de Asperger) e sem outro rendimento que não o do seu trabalho, a trabalhadora, divorciada, não aceitou o despedimento ilegal de que foi vítima e recorreu ao tribunal, que lhe deu razão e obrigou a empresa a indemnizá-la e reintegrá-la.

O caso é denunciado pelo Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte e está a passar-se na empresa corticeira Fernando Couto – Cortiças, S.A. No seu site, a empresa diz que foi PME líder em 2014 e obteve o Estatuto PME Excelência, em 2015, atribuído pelo IAPMEI, a agência estatal para a competitividade e inovação.

Desde a reintegração, em 7 de Maio deste ano, a trabalhadora foi “condenada” a um trabalho completamente improdutivo, a carregar e descarregar uma palete com os mesmos sacos, com mais de 15/20 quilos, ao sol, num ambiente com temperaturas às vezes superiores a 40/45 graus centígrados, onde sofre de constantes hemorragias nasais, denunciou o Sindicato dos Corticeiros na Nota à Imprensa (...).»

CGTP-IN, Trabalhadora “castigada” com trabalhos forçados

«É com a ajuda do conceito de mercadoria que o mecanismo dos mercados é engrenado com os vários elementos da vida industrial. Mercadorias são aqui empiricamente definidas como objetos produzidos para venda no mercado e os mercados, uma vez mais, são empiricamente definidos como contactos reais entre compradores e vendedores. Consequentemente, cada elemento da indústria é considerado como tendo sido produzido para a venda, dado que apenas, e só, nessa circunstância será sujeito ao mecanismo de oferta-e-procura que interage com o preço. Na prática isto significa que deve haver mercados para cada elemento da industria; que nesses mercados cada um desses elementos é organizado dentro de um grupo de oferta e procura; e que cada um desses elementos tem um preço que interage com a procura e a oferta. Estes mercados – e são inúmeros – estão interconectados e formam um Grande Mercado Único.

O ponto crucial é este: trabalho, terra e dinheiro são elementos essenciais da indústria e têm de ser organizados em mercados; de facto, estes mercados formam uma parte absolutamente vital do sistema económico. Mas trabalho, terra e moeda não são, obviamente, mercadorias; o postulado segundo o qual tudo o que é comprado e vendido tem de ter sido produzido para venda é, relativamente a estes elementos, profundamente falso. Por outras palavras, de acordo com a definição empírica de mercadoria aqueles não são mercadorias. Trabalho é apenas outro nome para a atividade humana que é a vida em si mesmo que, por sua vez, não é produzida para venda mas por razões inteiramente diferentes e não pode ser separado do resto da vida, ou armazenado, ou mobilizado; terra é apenas outro nome para natureza, que não é produzida pelo homem; dinheiro concreto, por último, é meramente um símbolo de poder de compra que, como regra, não é, de todo, produzido mas ganha existência através do mecanismo bancário ou da finança pública. Nenhum dos três elementos é produzido para venda e a sua descrição como mercadoria é inteiramente fictícia.

Não obstante, é com a ajuda desta ficção que os mercados de trabalho, terra e dinheiro são, de facto, organizados; que estas alegadas mercadorias são efetivamente compradas e vendidas no mercado; que a sua procura e oferta adquire magnitudes efetivas; e quaisquer medidas ou políticas que inibam a formação destes mercados poderia ipso facto fazer perigar a auto regulação do sistema. A ficção da mercadoria, portanto, afectando das mais variadas formas quase todas as instituições, fornece um princípio organizativo de acordo com o qual nenhum arranjo ou comportamento que possa impedir o efetivo funcionamento do mecanismo de mercado de acordo com a ficção da mercadoria deve ser permitido.

Contudo, no que diz respeito ao trabalho, terra e dinheiro, um postulado como este não é defensável. De facto, permitir que seja o mecanismo de mercado o único administrador da sorte dos seres humanos e do seu ambiente natural, ou até mesmo, a determinar a quantidade e o uso do poder de compra, resultaria na destruição da sociedade. Visto que a alegada mercadoria ‘força de trabalho’ não pode ser manietada, usada indiscriminadamente, ou mesmo deixada sem uso, sem afectar também o indivíduo humano que acontece ser o portador desta mercadoria peculiar. Dispondo da força de trabalho de um homem, o sistema disporia, incidentalmente, da entidade física, psicológica e moral ‘homem’ associada a essa força.»

Karl Polanyi (2001 [1944]), The Great Transformation, Boston, Beacon Press, páginas 75-76 (tradução e sublinhados do autor do post).

Com um filho diagnosticado com autismo (síndrome de Asperger) e sem outro rendimento que não o do seu trabalho, a trabalhadora, divorciada, não aceitou o despedimento ilegal de que foi vítima e recorreu ao tribunal, que lhe deu razão e obrigou a empresa a indemnizá-la e reintegrá-la.

O caso é denunciado pelo Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte e está a passar-se na empresa corticeira Fernando Couto – Cortiças, S.A. No seu site, a empresa diz que foi PME líder em 2014 e obteve o Estatuto PME Excelência, em 2015, atribuído pelo IAPMEI, a agência estatal para a competitividade e inovação.

Desde a reintegração, em 7 de Maio deste ano, a trabalhadora foi “condenada” a um trabalho completamente improdutivo, a carregar e descarregar uma palete com os mesmos sacos, com mais de 15/20 quilos, ao sol, num ambiente com temperaturas às vezes superiores a 40/45 graus centígrados, onde sofre de constantes hemorragias nasais, denunciou o Sindicato dos Corticeiros na Nota à Imprensa (...).»

CGTP-IN, Trabalhadora “castigada” com trabalhos forçados

«É com a ajuda do conceito de mercadoria que o mecanismo dos mercados é engrenado com os vários elementos da vida industrial. Mercadorias são aqui empiricamente definidas como objetos produzidos para venda no mercado e os mercados, uma vez mais, são empiricamente definidos como contactos reais entre compradores e vendedores. Consequentemente, cada elemento da indústria é considerado como tendo sido produzido para a venda, dado que apenas, e só, nessa circunstância será sujeito ao mecanismo de oferta-e-procura que interage com o preço. Na prática isto significa que deve haver mercados para cada elemento da industria; que nesses mercados cada um desses elementos é organizado dentro de um grupo de oferta e procura; e que cada um desses elementos tem um preço que interage com a procura e a oferta. Estes mercados – e são inúmeros – estão interconectados e formam um Grande Mercado Único.

O ponto crucial é este: trabalho, terra e dinheiro são elementos essenciais da indústria e têm de ser organizados em mercados; de facto, estes mercados formam uma parte absolutamente vital do sistema económico. Mas trabalho, terra e moeda não são, obviamente, mercadorias; o postulado segundo o qual tudo o que é comprado e vendido tem de ter sido produzido para venda é, relativamente a estes elementos, profundamente falso. Por outras palavras, de acordo com a definição empírica de mercadoria aqueles não são mercadorias. Trabalho é apenas outro nome para a atividade humana que é a vida em si mesmo que, por sua vez, não é produzida para venda mas por razões inteiramente diferentes e não pode ser separado do resto da vida, ou armazenado, ou mobilizado; terra é apenas outro nome para natureza, que não é produzida pelo homem; dinheiro concreto, por último, é meramente um símbolo de poder de compra que, como regra, não é, de todo, produzido mas ganha existência através do mecanismo bancário ou da finança pública. Nenhum dos três elementos é produzido para venda e a sua descrição como mercadoria é inteiramente fictícia.

Não obstante, é com a ajuda desta ficção que os mercados de trabalho, terra e dinheiro são, de facto, organizados; que estas alegadas mercadorias são efetivamente compradas e vendidas no mercado; que a sua procura e oferta adquire magnitudes efetivas; e quaisquer medidas ou políticas que inibam a formação destes mercados poderia ipso facto fazer perigar a auto regulação do sistema. A ficção da mercadoria, portanto, afectando das mais variadas formas quase todas as instituições, fornece um princípio organizativo de acordo com o qual nenhum arranjo ou comportamento que possa impedir o efetivo funcionamento do mecanismo de mercado de acordo com a ficção da mercadoria deve ser permitido.

Contudo, no que diz respeito ao trabalho, terra e dinheiro, um postulado como este não é defensável. De facto, permitir que seja o mecanismo de mercado o único administrador da sorte dos seres humanos e do seu ambiente natural, ou até mesmo, a determinar a quantidade e o uso do poder de compra, resultaria na destruição da sociedade. Visto que a alegada mercadoria ‘força de trabalho’ não pode ser manietada, usada indiscriminadamente, ou mesmo deixada sem uso, sem afectar também o indivíduo humano que acontece ser o portador desta mercadoria peculiar. Dispondo da força de trabalho de um homem, o sistema disporia, incidentalmente, da entidade física, psicológica e moral ‘homem’ associada a essa força.»

Karl Polanyi (2001 [1944]), The Great Transformation, Boston, Beacon Press, páginas 75-76 (tradução e sublinhados do autor do post).

Não importemos problemas

A esquerda portuguesa já tem problemas suficientes para enfrentar e não precisa de importar os problemas dos outros, até porque estamos em reconhecido processo de renacionalização da política, o que não quer dizer que não devamos estar atentos e solidários internacionalmente. É preciso efectuar análises concretas das variadas situações nacionais concretas. Estou a pensar na ascensão da extrema-direita. Porque é que não temos tal problema por cá?

Em primeiro lugar, por razões fundamentalmente geoeconómicas, não temos tido afluxos significativos de refugiados políticos ou de imigrantes económicos. Num contexto de crise e numa sociedade desigual e causticada pela austeridade, tal já teria criado condições objectivas que poderiam ser exploradas politicamente. No nosso caso, muitos com palco até se podem dar ao luxo de falar como se a ausência de fronteiras, ou seja, de comunidade e de responsabilidade democráticas, fosse alguma norma que se possa e deva prosseguir na área das migrações, como noutras.

Em segundo lugar, somos tradicionalmente um país de emigração, o que pode ajudar a alimentar em muitos por cá um sentimento de reciprocidade, que facilitaria o cultivo de uma certa simpatia para com os imigrantes.

Em terceiro lugar, existe a memória do fascismo e uma cultura anti-fascista, com reflexos constitucionais e ideológicos, ainda actuante.

Em quarto lugar, a esquerda não abandona as classes populares e a questão da independência nacional, em nome de miragens pós-classistas e pós-nacionais. Temos a felicidade de ter uma esquerda resolutamente patriótica, por muito que isso incomode alguns sectores intelectuais. Felizmente, algumas tendências académicas dominantes no pensamento dito crítico têm reduzido impacto político-partidário. Predominantemente, o nacionalismo actual por cá é anti-colonial e anti-fascista, cívico e constitucional. Nunca esqueçamos que nacionalismos há muitos, dos indispensáveis aos dispensáveis. Este é um campo que não se abandona nunca.

Em quinto lugar, o nosso sistema político, filho de uma revolução democrática, apesar de algumas entorses à representação proporcional, tem-se revelado plástico e resiliente. O seu grande problema é mesmo, por um lado, a reduzida participação das classes populares, como se vê, por exemplo, quando se olha para os representantes e suas origens sociais predominantes, e, por outro lado, a pós-democracia com escala europeia. Não podemos ser complacentes.

Devemos estar descansados? Nunca. Mas também não devemos estar sobressaltados. Afinal de contas, o PNR e quejandos são casos de polícia e não de política. Tendo em conta o passado fascista, a direita portuguesa tornou-se relativamente civilizada, pelo menos na retórica, embora haja aqui e ali tentações populistas ditas triádicas, mas que não se inscrevem politicamente.

As esquerdas portuguesas devem conduzir campanhas eleitorais para as chamadas eleições europeias sem cair na armadilha, bem denunciada por Serge Halimi e Pierre Rimbert no último Le Monde diplomatique, do enquadramento do debate entre o campo neoliberal e o do populismo das direitas, literalmente duas faces da mesma moeda europeia, sem cair em europeísmos vagos e descontextualizados, sem cair nessas farsas da eleição para presidente da Comissão Europeia e dos chamados partidos europeus, estes últimos de resto em decomposição, da esquerda à direita.

As eleições europeias são contra o eixo Bruxelas-Frankfurt e contra os aliados internos das suas políticas. Em nome da soberania nacional, social e democrática de um rectângulo que deve ser de todos os que aqui vivem e que partilham instituições e vivências que se querem bem mais inclusivas.

Adenda. Francisco Assis presenteou-nos ontem com mais um artigo verborreico, confirmando que confunde o empilhamento de adjectivos com argumentos. Ataca os comunistas portugueses pelo seu voto a propósito da Hungria. Assis não se dá ao trabalho de apresentar os argumentos concretos aduzidos e, muito menos, de os refutar. Enfim, para efeitos de debate, deixo aqui a posição dos comunistas, com a qual de resto estou basicamente de acordo.

quinta-feira, 13 de setembro de 2018

Uma década de turbulência

Sinuoso tem sido o caminho que as economias ocidentais percorreram na última década. A uma lenta recuperação da atividade e do emprego, juntam-se a incapacidade de resposta das autoridades responsáveis (governos, bancos centrais, UE) e a emergência de novos focos de instabilidade social. Um relatório do Roosevelt Institute sobre a economia norte-americana sublinha que “não existe precedente para a escassez de investimento no atual ciclo”, classificando a recuperação como “extremamente fraca para os padrões históricos”. Embora reivindiquem um estatuto superior, os economistas ortodoxos e os responsáveis pela política económica continuam a ter dificuldades em identificar a origem da crise financeira e o insucesso das respostas que elaboraram, ineficazes no objetivo de promover uma recuperação económica sustentada.

Este texto é um contributo para um debate muito participado (ver aqui ou aqui) sobre os dez anos que se seguiram ao colapso financeiro e sobre os riscos de uma nova crise nos próximos tempos.

A bola de neve da dívida

O endividamento global aumentou de forma significativa nos últimos dez anos, mantendo a tendência que já se verificava no período anterior à crise financeira. A política de taxas de juro próximas de zero explica boa parte desta tendência, por ter facilitado o acesso a crédito – a dívida do setor empresarial atingiu níveis historicamente elevados. Além disso, também cresceu o endividamento dos Estados, forçados a absorver parte das perdas do sistema financeiro através de nacionalizações ou capitalizações de bancos e empresas de grande dimensão. Os esforços de resgate do setor financeiro traduziram-se no aumento da dívida pública para níveis superiores aos registados antes da crise.

Os dados do Institute of International Finance são reveladores da tendência de endividamento por setores. Sonja Gibbs, diretora do IFF, nota que “a dívida pública atingiu níveis mais elevados do que os anteriores à crise, à semelhança da dívida empresarial”, avisando que esta tendência “pode estar a ser ligeiramente negligenciada”. Talvez não o possa ser durante muito mais tempo.

O impasse da política monetária

Apesar das taxas de juro terem descido para mínimos históricos com a política monetária da Reserva Federal e do BCE (o quantitative easing, ou QE, de que falamos aqui), o investimento não tem recuperado os níveis anteriores à crise, por falta de perspetivas de retorno. A taxa de lucro permanece baixa e desencoraja o investimento no setor produtivo. Em vez disso, a riqueza tem sido canalizada para especulação. Além disso, como refere acertadamente Larry Summers, “em caso de recessão, os decisores dos bancos centrais não terão instrumentos para lhe responder. A política monetária está próxima dos seus limites” – também a The Economist alerta para este problema.

Recentemente, a Reserva Federal norte-americana começou a abandonar a orientação expansionista e a aumentar o valor de referência da taxa de juro, aumentando os custos do endividamento com o propósito de evitar eventuais pressões inflacionistas. Esta mudança de orientação pressiona o setor empresarial altamente endividado, e pode levar várias empresas a situações de incumprimento ou falência, embora o efeito possa estar a ser atrasado pela redução dos impostos sobre o setor empresarial aprovados pela administração de Trump.

Além da pressão sobre empresas endividadas, a subida das taxas de juro pode desencadear colapsos financeiros em mercados sobrevalorizados (ações, obrigações, derivados). Neste caso, o ponto de viragem para uma nova crise pode ser a queda de um banco influente e o efeito de uma reação em cadeia no sistema financeiro, tal como há dez anos.

Por outro lado, a subida das taxas de juro norte-americanas tem um efeito de atração de capitais estrangeiros, devido à expectativa de maior retorno do investimento, que pode dificultar as condições de financiamento de países altamente endividados (os recentes exemplos da Argentina e da Turquia são esclarecedores, como já foi escrito aqui).

Ann Pettifor, diretora do Policy Research in Macroeconomics, escreveu recentemente que “a criação de liquidez numa escala sem precedentes, através da aquisição de títulos por parte dos bancos centrais, teve um contributo virtualmente nulo na consolidação da recuperação económica nos países onde o QE é o instrumento central da política económica (Japão, EUA e Reino Unido). Além disso, o QE não se revelou inflacionário – apesar do esforço dos banqueiros centrais e da preocupação alarmista dos economistas ortodoxos. Pelo contrário, o QE e as outras operações dos bancos centrais repuseram o valor inflacionado dos ativos detidos pela elite.” Por outras palavras, a estratégia foi ineficaz no objetivo principal e reforçou os desequilíbrios globais.

Cada vez mais desiguais

O domínio da finança

No que diz respeito à evolução do sistema financeiro na década pós-2008, destacam-se três aspetos. Por um lado, após a queda inicial que esteve na origem do colapso, o valor dos ativos financeiros prossegue a tendência de aumento, tendo atingido recentemente níveis historicamente elevados. Esta tendência é acompanhada pela recuperação para níveis anteriores à crise dos lucros financeiros em percentagem do lucro empresarial total, após uma queda abrupta em meados de 2007.

A isto podemos acrescentar a ascensão da finança sombra, descrita neste livro, como fator que acentua a instabilidade do setor, por significar um peso cada vez maior de instituições não reguladas nas operações financeiras.

Nos últimos tempos, tem ganho força a ideia de que estamos perante novas bolhas especulativas nos mercados de ações e obrigações, fruto do recurso facilitado ao crédito. Esta ideia é reforçada quando olhamos para a evolução das operações de ‘buyback’ (recompra de ações por parte das próprias empresas), uma forma de aumentar artificialmente o valor da empresa e distribuir dividendos entre os acionistas. Depois da ‘bonança’, seguir-se-á a tempestade?

Tempos de turbulência

No debate sobre as causas desta década de estagnação, a explicação proposta por autores como Anwar Shaikh e Michel Husson centra-se no papel da taxa de lucro como motor do investimento e da produção.

Segundo estes autores, nas últimas décadas a taxa de lucro exibiria uma tendência decrescente entre as economias mais desenvolvidas, devido à intensificação da competição entre empresas e ao declínio dos ganhos de produtividade ao longo deste período. Esta tendência foi contrariada por fenómenos como a transferência de rendimento do trabalho para o capital (aumento da desigualdade) ou a expansão do crédito e do endividamento. Contudo, a diminuição da lucratividade do setor produtivo implicou uma reorientação dos investimentos para atividades financeiras especulativas, mais rentáveis. A isto podemos acrescentar a falta de investimento público, restringido pelo peso da dívida dos Estados e, no caso europeu, pelas normas orçamentais da UE.

Como resultado da evolução complexa que temos analisado neste texto, o economista francês Michel Husson classifica os anos que se seguiram à crise de 2007-08 como um período de regulação caótica, marcado pela intensificação da instabilidade das economias, das suas profundas contradições estruturais e dos riscos de novo colapso. Os índices da capitalização bolsista parecem confirmar a turbulência dos tempos que vivemos.

No decurso do debate sobre as causas e consequências da última crise, o ex-presidente da Reserva Federal norte-americana, Alan Greenspan, afirmou duvidar da “possibilidade de alcançar a estabilidade nas economias capitalistas, dado que os mercados competitivos turbulentos, embora atraídos para o equilíbrio, nunca o atingem definitivamente.” Ao prosseguir o raciocínio, Greenspan reconheceu que “a não ser que exista uma escolha da sociedade para abandonar as dinâmicas de mercado e alavancagem e dar lugar a algum tipo de regulação ou planeamento central, temo que a prevenção de bolhas especulativas se revele impraticável. Apenas podemos aspirar a suavizar as suas consequências”.

Dez anos depois da última crise, ainda restam dúvidas?

A leitura de uma «onda» (II)

Sobem as temperaturas e parece que a silly season se volta a instalar. Em agosto, houve quem visse uma «onda» de reclamações em 20 registos no Portal da Queixa, colocadas por pais e relacionadas com vagas no pré-escolar e no 1º ciclo. Depois, já com o regresso às aulas no horizonte, surgiu um certo «estudo», de uma certa empresa de crédito ao consumo, a afiançar que os pais não queriam saber da política de atribuição gratuita de manuais para nada, preferindo adquirir livros novos. A tudo isto vários jornais deram crédito, sem qualquer sinal de pestanejo ou resquício de dúvida.

Desta vez, terá sido o próprio Portal da Queixa a accionar o alarme, sinalizando mais uma «onda» a aproximar-se, com o «aumento, na ordem dos 317%, do número de reclamações relativas aos manuais escolares». Mais precisamente, foram registadas «cerca de 118 reclamações» no referido portal entre «julho a 6 de setembro», dirigidas ao «Ministério da Educação e Ciência» (que por acaso já não existe), relacionadas com a plataforma MEGA e o acesso aos vouchers que permitem aos pais levantar nas livrarias os manuais escolares dos filhos.

Fazendo as contas, de cerca de 28 reclamações em 2017 passou-se, no mesmo período, para as cerca de 118 reclamações de 2018. E, mais uma vez, alguns jornais deram descontraidamente relevo a estes dados, destacando nos seus títulos o tal aumento de 317%. Isto é, sem parecer dar conta da contradição com os «resultados» do referido estudo da Cetelem (segundo o qual «97% prefere adquirir livros novos»), nem tão pouco da revolução bem sucedida de criar uma plataforma de distribuição, com cerca de 3,5 milhões de vouchers de manuais escolares já emitidos, abrangendo mais de 520 mil alunos do 1º e 2º ciclo do ensino básico. Esperemos, portanto, que esta aparente falta de espírito crítico mediático seja apenas fruto de uma qualquer «onda» de calor, vinda já um pouco fora de época.

quarta-feira, 12 de setembro de 2018

10 anos depois está quase tudo por fazer

A estagnação dos rendimentos de trabalho desincentiva o investimento na economia real, o que se traduz num crescimento económico anémico. Escasseando as oportunidades para investimento produtivo, os super-ricos e os países com excedentes externos acabam por aplicar as suas poupanças em atividades cada vez mais especulativas (imobiliário, ações, matérias-primas, etc.), que quase não criam emprego e geram grande instabilidade.

As mudanças introduzidas nos sistemas bancários na última década (...) estão muito longe de conseguir prevenir o efeito desestabilizador que o regime económico em que vivemos exerce sobre as economias, sobre as sociedades e sobre as democracias.

O mundo precisa de transformações muito mais vastas. Uma década depois está quase tudo por fazer.

(O resto do meu artigo no DN de ontem, sobre os 10 anos da falência do Lehman Brothers, pode ser lido aqui.)

As mudanças introduzidas nos sistemas bancários na última década (...) estão muito longe de conseguir prevenir o efeito desestabilizador que o regime económico em que vivemos exerce sobre as economias, sobre as sociedades e sobre as democracias.

O mundo precisa de transformações muito mais vastas. Uma década depois está quase tudo por fazer.

(O resto do meu artigo no DN de ontem, sobre os 10 anos da falência do Lehman Brothers, pode ser lido aqui.)

terça-feira, 11 de setembro de 2018

Para quê e para quem?

Até à crise de 2008, demasiados jornalistas, sobretudo no topo, funcionaram como uma claque do capital financeiro, em especial dos grandes bancos. Os economistas convencionais, armados com a extraordinária hipótese dos mercados financeiros eficientes, eram os chefes da claque, claro. Depois de um período de alguma desorientação, em 2008-2009, passaram a claque da transferência dos custos sociais da crise para os de baixo, os que teriam vivido acima das suas possibilidades, através da austeridade.

No actual contexto, funcionam de novo como a claque da financeirização, depois da restauração política dos seus actores, centrada, uma vez mais, numa bolha imobiliária, onde a componente rentista e especulativa assume grande importância, ou não estivéssemos a falar de terrenos bem localizados e de ganhos de curto-prazo que caem do céu, sem qualquer trabalho.

Entretanto, os jornais conheceram um enorme declínio, o que os tornou ainda mais vulneráveis aos grandes interesses. Para tornar esta conversa concreta, olhemos para o Público de hoje.

Perante a apresentação pela esquerda, do BE ao PCP, de propostas para refrear, também por via fiscal, os ímpetos especulativos no imobiliário, cujos contornos concretos são desconhecidos, até porque estão a ser negociadas, o Público confirma, uma vez mais, concentrando a atenção no BE, que o suplemento promocional do imobiliário da quarta-feira colonizou o resto do jornal nesta área. Na notícia, dá-se apenas voz à associação capitalista do sector e a um economista convencional, dos que conduzem a claque. A mais básica regra - partir da proposta concreta e dar também voz aos que as podem defender, confrontando argumentos - não é respeitada. Já não há referências.

Por sua vez, o editorial, da autoria do novo director Manuel Carvalho, aceita basicamente o enquadramento do CDS-PP, usando os termos deste partido: “taxa Robles”. Sem surpresa, com Manuel Carvalho, a observadorização do Público continua. Os cinco argumentos apresentados são fraquinhos.

Em primeiro lugar, Carvalho faz doutrina, dizendo que a especulação até pode ser “feia” em algumas das suas consequências, mas é legal. Até parece que o que é legal não deve ser taxado (ou “punido fiscalmente”, para usar os seus enviesados termos perante uma proposta que se desconhece). Os fiscalistas que se cuidem.

Em segundo lugar, afiança que há uma “distorção na relação entre oferta e procura”, mas que tal está desligado de comportamentos especulativos danosos (ou “comportamento empresarial”, para usar os termos de quem não sabe distinguir empresa produtiva e casino da especulação). Claro que está ligado. Há actores, grandes fundos imobiliários, entre outros, e comportamentos especulativos prevalecentes que contribuem, entre outros factores, para gerar custos sociais reconhecidos, neste caso a falta de casas a preços acessíveis.

Em terceiro lugar, Carvalho, insiste na ideia reaccionária de que isto é um plano inclinado para acabar com o lucro, não sendo, uma vez mais, capaz de o distinguir da renda e do ganho especulativo, que devem ser especialmente taxados.

Em quarto lugar, declara basicamente não saber o que é a especulação. O grande economista keynesiano Nicholas Kaldor, definiu, no final da década de 30, este comportamento, em linha com as tendências regulatórias e fiscais, que haveriam de estabilizar o sistema durante várias décadas, reprimindo a finança dita de mercado: “compra (ou venda) de um bem, com vista à sua revenda (ou recompra), tendo por único motivo a expectativa de mudança nos preços relevantes relativamente ao preço em vigor, excluindo qualquer uso, transformação ou transferência entre mercados do bem em causa”. Acrescentaria também a associação deste comportamento a um horizonte de curto-prazo. Obviamente, esta definição genérica só pode ganhar vida fiscal através de convenções, que implicam, como em tudo nesta área, limiares, valores, taxas, prazos, etc.

Em quinto lugar, Carvalho regressa à ficção institucionalmente ignorante e historicamente desmemoriada do mercado livre, dez anos depois do início crise, esquecendo que todo o mercado é instituído pelos poderes públicos e que a questão é sempre, nesta área de economia política, saber quem é empoderado e quem é vulnerabilizado pelas regras em vigor, quem tem liberdade e quem é que está a ela exposto. Ná área da habitação, os especuladores têm rédea solta com as regras em vigor.

Enfim, é caso para perguntar: estes jornais para quê e para quem?

Leituras de cá e de lá

«A questão da imigração é aqui muito importante porque a coerência do grupo que se forma à volta de Macron tem na questão da imigração o seu calcanhar de Aquiles, porque eles são muito críticos de Salvini, mas quando a França não é capaz de responder com coerência à imigração enfraquece o seu discurso. Este combate não se trava apenas à volta da questão da imigração. Trava-se em larga medida na capacidade que terão os partidos democráticos de conquistarem a classe média e mostrarem que têm um projecto para resolver os problemas económicos e sociais que a classe média enfrenta e a grande inquietação que a classe média tem em relação ao seu futuro. Se não se der resposta a essa inquietação, nomeadamente combatendo o desemprego, que é um problema em vários países europeus, por exemplo França, e as desigualdades (uma questão que se coloca hoje na Suécia)...»

Álvaro Vasconcelos (entrevista de Ana Gomes Ferreira, no Público)

«Em primeiro lugar, a crise económica [de 2008] fez com que as classes média e média baixa enfrentassem uma crise de emprego, de valores, de identidade, até de auto-estima. Por outro lado, essa comunidade foi-se estendendo por áreas geográficas onde não costumava estar (...) e essa expansão teve uma importância muito grande na forma como se elegem os colégios eleitorais. (...) não houve só uma evolução geográfica, houve também um alargamento dos americanos que cabem neste conceito de comunidade folk, ou comunidade popular. Antes era só a classe média baixa, os rednecks, os hillbillys, estigmatizados pelos americanos da classe média, pelos brancos, protestantes ou católicos. Agora, a comunidade popular alargou-se e há uma grande parte da classe média, que estava bem na vida e que até era preconceituosa em relação à América jacksoniana, que passou a identificar-se com os mesmos problemas.»

Tiago Moreira de Sá e Diana Soller (entrevista de Alexandre Martins, no Público)

«Estes espaços de catequização da direita radical, nacionalista e defensora da supremacia branca são eficazes a fornecer argumentos a boa parte da base que elegeu Donald J. Trump e, aos meus ouvidos, estranha e repulsivamente sedutores. (...) Para lá das teorias da conspiração, que são basicamente as mesmas ou variantes das que então ouvi, há agora uma coragem que não existia. Qualquer dos hosts, dos animadores desses talk shows, não hesita em dizer ao que vem - defender o que dizem ser a ordem natural e histórica das coisas na América, proteger a união da invasão de imigrantes, etc. É o negócio do medo, da insegurança, do ódio ao diferente. Agora, quase dois anos depois da eleição de Trump, tudo é muito mais assumido, muito mais claro. Como Obama lembrou nesta sexta-feira no discurso que marcou a entrada do ex-presidente na campanha para as eleições de novembro, na Universidade de Illinois, "a história já nos mostrou o poder do medo"»

Paulo Tavares, Tempos perigosos

segunda-feira, 10 de setembro de 2018

Z de zarpar

Para quem se exalta com que o que se passa no emprego em Portugal, conviria olhar para o gráfico ao lado.

A população activa representa a população disponível para produzir, esteja empregada ou desempregada, e constitui um indicador da vitalidade, da capacidade de atracção do mundo do Trabalho.

A direita e o governo digladiam-se sobre quem tem o mérito da retoma do emprego iniciada na segunda metade de 2013, fortemente empurrada desde 2015. Mas tanto uma como outro esquecem-se de ir mais fundo. O certo é que a população activa só iniciou a sua recuperação desde o 2º trimestre do ano passado. Este facto dá uma ideia da destruição acumulada, verificada nos anos de chumbo da política da troica abraçada pela direita e que se mantém em vigor, embora fortemente atenuada pela política de rendimentos seguida por este governo e por um ambiente externo favorável. Mas o pano de fundo é o mesmo.

De 2011 até Junho passado, cerca de 222 mil pessoas deixaram de estar activos. Este período pode subdividir-se em três:

1) do 1ºtrimestre de 2011 até ao 1ºtrimestre de 2013, a população activa reduziu-se 166,8 mil pessoas;

2) do 2º trimestre de 2013 ao 1º trimestre de 2017, em que continuou a cair - menos 99,4 mil pessoas;

3) e do 2º trimestre de 2017 até agora em que subiu 44 mil pessoas, mas com avanços e recuos.

Esta evolução é possível de ser desagregada ainda mais, nomeadamente por escalões etários. Verifica-se um esvaimento da população activa jovem entre 15 e 34 anos: menos 353,9 mil de 2011 até agora, muitos deles tendo saído do país, sabe-se lá se definitivamente. Mesmo a faixa dos 35 aos 44 anos está a reduzir-se: menos cerca de 70 mil desde 2011 até agora. Por outro lado, está a aumentar a população activa com idades entre 45 e 64 anos (mais 234,5 mil). Essa assimetria assume claramente - e num curto espaço de tempo de 7 anos! - a estranha forma de um Z.

Quando se estima as variações anuais acumuladas (desde o 1º trimestre de 2011), o retrato torna-se ainda mais evidente. O Governo pode alegar que a descida das faixas da população activa mais jovem se tornaram menos pronunciadas. Mas o problema é que continuam a descer.