sexta-feira, 28 de novembro de 2025

Uma contrarreforma para regressar ao século XIX

«Porque se tornou a negociação impossível? Porque as “traves-mestras” desta contrarreforma são inaceitáveis. E sem elas não há contrarreforma. (…) Essas traves-mestras fazem, no segundo país mais precário da Europa, do contrato a prazo a regra. Permitem a precariedade eterna, porque nunca ter tido contrato permanente passa a ser motivo para nunca o vir a ter. Desprotegem o trabalhador na hora do despedimento. Desobrigam a empresa a reintegrar quem tenha sido ilegalmente despedido. Facilitam a pressão do patrão para o trabalhador abdicar, quando sair da empresa, do que lhe seja devido, podendo prescindir dos seus direitos mesmo no decorrer do contrato. Permitem usar o despedimento coletivo para recorrer ao outsourcing, substituindo trabalhadores protegidos por desprotegidos. Destroem qualquer conciliação entre vida pessoal e profissional, uma das razões para jovens mais qualificados fugirem desta economia desqualificada. Até o rendimento que muitos trabalhadores encontram nas horas extraordinárias é atacado com o banco de horas individual, a que Palma Ramalho se opusera no passado. A prova do radicalismo ideológico desta proposta é o recuo, sem que ninguém o tivesse pedido, na criminalização do trabalho declarado, que fez entrar milhares de trabalhadoras domésticas na Segurança Social. E ataca, em simultâneo, negociação coletiva e direito à greve.»

Daniel Oliveira, Uma contrarreforma antiquada

quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Das razões para enfrentar a contra-reforma laboral

A poucos dias da Greve Geral, a Causa Pública junta amanhã, 27 de novembro, no Auditório da Escola Secundária Camões, em Lisboa, a partir das 18h00, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira e o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, para debater, com Paulo Pedroso, o retrocesso subjacente ao Anteprojeto de Lei da reforma da legislação laboral apresentado pelo governo, identificando as razões para o enfrentar. A moderação está a cargo de Margarida Davim. Apareçam.

terça-feira, 25 de novembro de 2025

Jornadas CoLABOR, amanhã em Lisboa

«Partindo da apresentação da publicação TEPS 2025 – “O trabalho, o emprego e a proteção social” -, bem como de outros produtos desenvolvidos pelo CoLABOR, a iniciativa visa promover uma análise informada das dinâmicas laborais e sociais em Portugal, destacando o papel dos dados e da evidência empírica na formulação de políticas públicas. Neste contexto, serão apresentadas ferramentas digitais de apoio ao conhecimento da realidade local e das respostas sociais existentes, desenvolvidas pelo CoLABOR, essenciais para sustentar uma tomada de decisão informada e estratégica. O programa incluirá também uma reflexão sobre o papel do trabalho e das políticas públicas no combate à pobreza, os desafios da integração da população imigrante no mercado de trabalho e a relevância do poder local como motor de transformação social e económica».

Na Fundação Calouste Gulbenkian, a partir das 9h00. A entrada é livre, mediante inscrição. O programa das jornadas pode ser consultado aqui.

segunda-feira, 24 de novembro de 2025

Repetida muitas vezes, uma intrujice não se transforma em seriedade

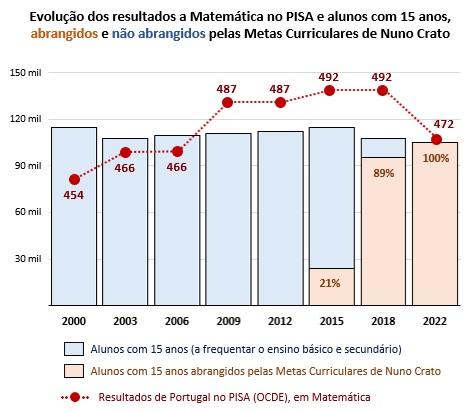

Para forçar o contraste, de modo a melhor enviesar a água para o seu moinho, Marôco classifica o período entre 2000 e 2015 como «a era da exigência e da evidência», designando os anos seguintes por «viragem da flexibilidade», a que atribui a descida de Portugal no PISA. É curioso, pois até abandona a tese da «década perdida», tão cara ao seu mestre Nuno Crato, associada aos governos do PS (2005 a 2011) e carimbada com o selo do «facilitismo» (assinale-se, aliás, que a alusão depreciativa à «flexibilidade» não é mais do que uma forma de recuperar, recauchutando, esse conceito).

Ora, se João Marôco se repete, numa obsessão que não resiste a factos, nós também. Para lembrar, desde logo, que os alunos que participaram no PISA de 2015, com 15 anos, nasceram a tempo de não ter que se sujeitar às medidas de Nuno Crato, essas sim disruptivas face às políticas de governos anteriores (como demonstra a introdução anacrónica, em 2012, dos exames do 4º e 6º ano, que por essa Europa fora já há muito não existiam).

De facto, querendo colocar as coisas no simplismo linear em que Crato e Marôco as colocam - associando diretamente resultados a ciclos eleitorais - então a descida de Portugal no PISA após 2015 tem, também, uma explicação simples: é que passaram a ser os «alunos de Crato» a estar representados na aferição do PISA de 2018 e de 2022. Isto é, as tais aferições de que, curiosamente, Marôco se queixa.

sexta-feira, 21 de novembro de 2025

Hoje e amanhã, em Lisboa

Nuno Teles e Ana Drago refletem sobre a «A propriedade como categoria política no nexo turismo-imobiliário», numa conversa moderada por Sandra Monteiro. Hoje, a partir das 18h00 na Livraria Tigre de Papel, em mais uma sessão do ciclo «Maneiras de Ver», do Le Monde Diplomatique - Edição portuguesa.

Amanhã, sábado, a Causa Pública realiza mais uma sessão no âmbito das «Conversas sobre a Política de Cidades», a partir do documento «Portugal precisa de uma política de cidades». A sessão tem lugar na Biblioteca histórica da Escola Secundária Luís de Camões, a partir das 14h30.

quinta-feira, 20 de novembro de 2025

Mais casas para viver ou para especular?

Bem pode a Comissão Europeia, e demais neoliberais, continuar a tentar deixar no ar a ideia de que a crise resulta de um desfasamento da oferta face ao aumento da procura residencial, como se o aumento da população e do número de famílias, ao longo da última década, contrastasse com a redução do stock de alojamentos, por alegado défice de construção. Ora, o que os dados nos dizem, à escala da UE e dos seus Estados membros, é precisamente o contrário.

De facto, entre 2011 e 2021 o aumento da população residente na UE foi de apenas cerca de 1% (mais 4,7 milhões de habitantes), tendo o número de famílias aumentado cerca de 5% (quase mais 9 milhões em 2021 face a 2011). Ou seja, aumentos muito abaixo do registado no número de alojamentos residenciais, a rondar os 9% (cerca de mais 20 milhões de casas, no mesmo período). Tirem o cavalinho da chuva: o problema não reside no alegado défice de construção.

Não é pois por acaso que o rácio entre alojamentos e famílias melhora ligeiramente à escala da UE entre 2011 e 2021 (de 1,20 para 1,24), com apenas 9 Estados membros (num total de 25) a registar quebras muito ligeiras (nunca mais que centésimas) na relação entre o número de alojamentos e de famílias. E o mesmo sucede, naturalmente, quando se pondera o número de fogos por 1000 habitantes (que passa, à escala da UE, de 494 para 533, no mesmo período).

Fingindo que a crise se resume a um mero problema de oferta, bastando construir mais em vez de regular e travar a especulação, a Comissão Europeia evita assumir que o problema reside no surgimento de novas procuras (turismo e conversão de casas em ativos financeiros), marcadas por um elevado poder aquisitivo, com o qual as famílias que querem casas para viver não conseguem competir. Ao que acresce o facto de estas procuras serem potencialmente inesgotáveis, impedindo portanto que os preços desçam, por mais que se construa. Como, aliás, se tem constatado.

quarta-feira, 19 de novembro de 2025

O que nos escapa nos números da pobreza?

Nas últimas três décadas, Portugal registou uma redução significativa da pobreza. A taxa de pobreza passou de 23% em meados da década de 1990 para 16,6% em 2023, correspondendo a um período de convergência com a média europeia. É impossível ignorar o papel do Estado neste percurso: a aprovação de medidas como o Rendimento Social de Inserção (RSI) ou o Complemento Solidário para Idosos (CSI) contribuiu em grande medida para combater a incidência da pobreza entre os grupos mais vulneráveis.

No entanto, os indicadores contam apenas uma parte da história. Além de continuarmos a ter cerca de dois milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, é preciso perceber como é que este fenómeno se manifesta hoje em mais do que uma dimensão. A pobreza não é apenas consequência de salários ou pensões baixas; é, cada vez mais, um reflexo do custo de vida. Atualmente, a pobreza esconde-se atrás de rendas incomportáveis e da inflação de bens essenciais, de uma forma que escapa aos indicadores que usamos para a medir.

Como se mede a pobreza?

O indicador mais utilizado para medir a pobreza é a taxa de risco de pobreza, que define a linha de pobreza como 60% do rendimento mediano nacional líquido (após impostos e transferências sociais). Ou seja, não se trata de um valor fixo, mas sim de um limiar que varia com o rendimento mediano: quando este aumenta, a linha de pobreza sobe na mesma proporção, e vice-versa.

Isto significa que a pobreza é medida em termos relativos: ser pobre significa estar significativamente abaixo do padrão de vida médio do país. Nas estatísticas, a definição de pobreza depende do rendimento e do contexto do agregado familiar. Em 2023, uma pessoa que vivesse sozinha seria considerada pobre se tivesse menos de €632 de rendimento mensal; já um casal com dois filhos seria pobre se vivesse com menos de €1328 por mês.

É possível medir a taxa de pobreza antes e depois de transferências sociais. O INE calcula três taxas diferentes: a taxa de risco de pobreza antes de qualquer transferência social, a taxa após transferências relativas a pensões e, finalmente, a taxa após todas as transferências sociais. A primeira mede a pobreza apenas com base apenas nos rendimentos do trabalho e do capital, a segunda inclui as pensões de reforma e a terceira avalia a pobreza após todas as transferências do Estado, como o abono de família, o subsídio de desemprego, o Rendimento Social de Inserção (RSI), etc. A comparação destas taxas permite avaliar a eficácia do Estado no combate à pobreza.

Apesar das melhorias referidas anteriormente, há alguns problemas associados a estes cálculos, como explica o economista Carlos Farinha Rodrigues numa entrevista recente. Por um lado, medir a taxa de pobreza antes de todas as transferências (incluindo pensões) pode levar a conclusões enganadoras. Em países com uma população envelhecida, é natural que a taxa de pobreza “antes de pensões” seja elevada. Em Portugal, quase metade da população é considerada pobre de acordo com esta definição. No entanto, as pensões de reforma não são um apoio do Estado para quem se encontra em dificuldades, são o resultado dos descontos feitos por quem se reforma ao longo da sua carreira. Calcular a taxa de pobreza “se não houvesse pensões” é uma abstração que faz pouco sentido, tal como seria pouco útil calcular a taxa de pobreza “se não houvesse salários”.

Por outro lado, definir a linha de pobreza em termos relativos também tem consequências para as conclusões que se retiram, sobretudo em períodos de crise. Entre 2010 e 2012, quando Portugal foi atingido pela crise financeira e se começaram a implementar medidas de austeridade, a taxa de pobreza manteve-se inicialmente inalterada, não porque as medidas aplicadas não estivessem a afetar as pessoas com salários e pensões mais baixas, mas simplesmente porque a crise também levou a uma diminuição do salário mediano na economia.

Além disso, o rendimento ao fim do mês não é o único fator que determina as condições de vida de uma pessoa. Com a crise da habitação, têm aumentado os casos de pessoas que se encontram acima do limiar de pobreza mas são incapazes de pagar as contas. Ao medirmos a pobreza apenas com base no rendimento, deixamos de fora da análise uma dimensão que afeta de forma decisiva a qualidade de vida e a capacidade de assegurar as despesas indispensáveis: o poder de compra associado ao rendimento.

O salário não chega

De acordo com as estatísticas, 9,2% de trabalhadores em Portugal são pobres. Isto significa que 1 em cada 10 pessoas que têm emprego recebem um salário que as coloca abaixo do limiar de pobreza. Este valor valor tem-se mantido relativamente estável na última década, o que significa que mesmo num período em que a economia tem crescido a um ritmo superior, ter um emprego continua a ser insuficiente para sair da pobreza.

A pobreza é indissociável do modelo de crescimento do país. A economia portuguesa é caracterizada pela prevalência de salários baixos. Nos setores que mais têm contribuído para o crescimento da economia e do emprego - o turismo, o alojamento, a restauração e a construção -, mais de um quinto dos trabalhadores vive em risco de pobreza devido aos salários muito baixos que são pagos. Além do rendimento, o tipo de emprego que tem sido criado também influencia esta dinâmica: a taxa de risco de pobreza entre quem tem contratos precários é de 18,2%, quase o triplo da de quem tem contratos permanentes (7%).

Contudo, é preciso ter em conta que a taxa de pobreza se mede apenas tendo em conta o salário que as pessoas recebem, o que torna o indicador limitado, uma vez que não é possível analisar a pobreza sem ter em conta o custo de vida. Isso é particularmente visível no caso da habitação. A renda paga ao senhorio, no caso de quem arrenda, ou a prestação paga ao banco, no caso de quem tem casa própria, corresponde à maior fatia das despesas mensais das famílias. Em média, esta despesa representa quase 40% dos gastos mensais, de acordo com o INE, superando este valor em muitos casos. Na área metropolitana de Lisboa, há estimativas que indicam que mais de 70% dos inquilinos estão em sobrecarga financeira com as despesas de habitação.

Este cenário reflete a crise da habitação que Portugal tem atravessado na última década. Entre 2014 e 2024, o preço das casas no país subiu mais de 135%, enquanto o salário médio dos residentes cresceu apenas 36%. Portugal foi o país da OCDE em que o fosso entre os salários e os preços da habitação mais se alargou na última década, o que explica porque é que a habitação passou a representar uma fatia cada vez mais importante das despesas das pessoas.

A escalada dos preços da habitação tem contribuído para uma crise do custo de vida que não surge nas estatísticas, como tem sido discutido nesta página (aqui ou aqui). O indicador da inflação, que é usado para medir o poder de compra das pessoas, subestima de forma significativa o impacto dos preços das casas, uma vez que não inclui a despesa das famílias com prestações de empréstimos e atribui um peso muito pequeno às despesas com rendas. Como as prestações e as rendas têm subido a um ritmo bastante superior ao da média dos preços na economia (medida pela inflação), há uma parte importante do custo de vida que está a ser subestimada pelos indicadores.

Esta dinâmica também tem consequências que não são captadas pelas estatísticas da pobreza. Como a taxa de pobreza é medida apenas com base no rendimento, o indicador não tem em conta o poder de compra associado. Por outras palavras, não basta saber quanto é que as pessoas recebem, mas também o que é que conseguem pagar com o rendimento que recebem. Em muitos casos, os salários ou as pensões podem estar acima do limiar de pobreza definido estatisticamente, mas não serem suficientes para pagar as despesas com a renda, a alimentação, a luz ou a água (sobretudo no caso de pessoas que vivem sozinhas ou famílias monoparentais).

O aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo e dos bairros de auto-construção nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Na periferia das zonas urbanas, são frequentes os relatos de pessoas que trabalham, recebem o salário mínimo - €860/mês, o que as coloca estatisticamente acima do limiar de pobreza - mas são empurradas para este tipo de condições precárias pelo facto do salário não chegar para pagar uma renda de €600 ou €700 e assegurar as outras despesas essenciais.

Além da habitação, a alimentação é outro exemplo de como em que o aumento do custo de vida está a atingir de forma desproporcional as pessoas com menos rendimentos. Tipicamente, as pessoas com salários ou pensões mais baixas gastam uma parte maior do seu rendimento com a alimentação. Os dados do INE confirmam-no: as despesas com alimentos representam mais de 17% do orçamento das pessoas com rendimentos mais baixos, mas apenas 10% do orçamento dos mais ricos.

O que isto significa é que a mesma taxa de inflação alimentar tem impactos diferentes em grupos sociais diferentes. Neste caso, representa um aumento mais acentuado do custo de vida para quem gasta uma percentagem maior do seu rendimento nestes produtos. Por outras palavras, a subida dos preços dos alimentos pesa mais na carteira de quem ganha menos, sobretudo num contexto em que a subida dos preços foi mais acentuada nos produtos que eram mais baratos à partida.

Para as famílias com menos rendimentos, as estratégias de contenção de gastos não são opcionais. O inquérito mostra que muitas têm sido forçadas a diminuir a quantidade de ingredientes que usam para cozinhar refeições e a cortar no consumo de proteínas como a carne. Em paralelo, tem-se registado um “retraimento acentuado das sociabilidades”, com quase 30% das pessoas a convidar menos amigos e familiares para a sua casa e a reduzir as celebrações fora de casa (o que, novamente, se verifica sobretudo entre quem ganha menos).

Portugal tem Estado a menos

Se é verdade que as prestações sociais tiveram um papel decisivo para reduzir a pobreza no país, não deixa de ser verdade que a eficácia das transferências do Estado é baixa quando comparamos Portugal com o resto da União Europeia. O impacto das transferências sociais - com exceção das pensões - na redução da pobreza é de 22,4% em Portugal, significativamente abaixo da média europeia (34,15%).

Enquanto os países da UE, em média, conseguem retirar da pobreza 1 em cada 3 cidadãos que estariam nessa situação sem apoios sociais, em Portugal essa proporção é de apenas 1 em cada 5. Muitas prestações continuam a ter valores manifestamente insuficientes. Ao contrário do que se costuma ouvir no debate público, prestações como o RSI só pecam por defeito: cada beneficiário recebe, em média, €155 por mês com este apoio, o que os deixa muito longe de um rendimento digno.

Além disso, a crise do custo de vida reflete o subinvestimento público que marcou a última década. A oferta pública de serviços como a educação, a saúde, a habitação ou os transportes a custos acessíveis é uma ferramenta eficaz de combate à pobreza. Os serviços públicos constituem uma forma de “rendimento indireto”: libertam uma parte significativa do orçamento das pessoas que, de outra forma, teria de ser gasto no mercado. Uma estimativa da Oxfam sugere que o “rendimento indireto” dos serviços públicos reduz a desigualdade em 20% nos países da OCDE.

Em Portugal, ao longo da última década, registaram-se os níveis mais baixos de investimento público da história recente. Esta política de compressão do investimento público foi uma condição necessária para a obtenção de excedentes orçamentais. Neste contexto, Portugal não só se destacou como um dos países da UE com mais baixos níveis de investimento público, como parece condenado a permanecer na cauda da Europa: de acordo com o plano orçamental do atual governo para os próximos anos, Portugal é o país que se compromete a financiar o menor nível de investimento público em toda a União Europeia até 2028.

Com a opção por um Estado Social subfinanciado, as prestações em dinheiro ainda são insuficientes e a falta de investimento em serviços públicos faz com que muitas das pessoas que estão acima do limiar de pobreza enfrentem dificuldades cada vez maiores para assegurar despesas essenciais. Compreender as limitações dos indicadores é uma condição necessária para evitar leituras simplistas sobre a evolução da pobreza e das condições de vida no país. O próximo texto será dedicado ao outro lado da moeda: a evolução da riqueza.

segunda-feira, 17 de novembro de 2025

Fórum Manifesto: Presidenciais 2026

A Associação Política Fórum Manifesto convidou quatro candidatos às Presidenciais de 2026 para uma sequência de conversas em torno do papel do próximo Presidente da República e do futuro de Portugal. O primeiro destes debates, com António José Seguro, tem lugar já na próxima quarta-feira, 19 de novembro, na Casa do Comum, em Lisboa, a partir das 18h00.

terça-feira, 11 de novembro de 2025

Um jornal antifascista

O Orçamento do Estado para 2026 mostra que a extrema-direita pode ser necessária para concretizar novas escaladas fascizantes, discriminatórias e autoritárias, mas não é a única força a aplicar as políticas que facilitam essas escaladas. Elas estão aí: uma reforma laboral profundamente regressiva ao nível dos direitos dos trabalhadores; uma contenção de salários e pensões que resultam em novas perdas de poder de compra; negação do direito à habitação a par de incentivos fiscais, e outras benesses, ao rentismo financeiro e imobiliário; cortes de centenas de milhões de euros no orçamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS), incluindo em medicamentos e profissionais de saúde, tendo até sido recomendado o abrandamento de consultas e cirurgias; e, como era esperado, um aumento inédito na Defesa de 25%, com mais 772 milhões de euros.

A irresponsabilidade dos que continuam a dizer-se democratas é total. Vão retirar ao Estado social, e em particular a serviços públicos como o SNS, as dotações de que este urgentemente precisa e que poderiam desartilhar os argumentos xenófobos de quem, por exemplo, tenta convencer os cidadãos de que não têm médico e consultas atempadas por causa do afluxo de imigrantes.

Sandra Monteiro, A política do choque, Le Monde diplomatique - edição portuguesa, novembro.

sábado, 8 de novembro de 2025

Isto é que foi um raio de luz

Hoje participei na marcha da CGTP contra o pacote laboral. Isto é que foi um raio de luz em tempos sombrios. Estive uma hora e meia a ver passar uma multidão compacta e aguerrida, antes de ingressar na marcha que percorreu a Avenida da Liberdade. A meio da Avenida, ainda não conseguia ver o fim da manifestação. Foi uma grande jornada de luta. Precisamos mesmo desta confiança na ação coletiva para a greve geral, condição necessária para a derrota de uma política anti-laboral até dizer chega.

quinta-feira, 6 de novembro de 2025

Marchar

Com o pacote laboral, o Governo pretende diminuir decisivamente os direitos dos trabalhadores e, logo, aumentar os direitos dos patrões. Esta redistribuição de direitos traduz-se numa inevitável redistribuição de liberdades, de poderes, e logo de rendimentos. É assim que as coisas devem ser enquadradas.

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Percebeu Marcelo o que está realmente em causa?

1. Perante a ordem da Direção-Executiva do SNS dada aos administradores hospitalares, para que procedam a um corte em 10% dos fornecimentos e serviços externos, num contexto de aumento da procura de cuidados, Montenegro afirmou, num exercício de semântica sonsa, que «a palavra corte não é correta», não havendo «nenhuma orientação no sentido de cortar o que quer que seja», mas sim uma «orientação muito exigente» no sentido de «sermos mais eficientes». Eis o regresso da cantilena do «desperdício» (antes eram as «gorduras») e do «fazer mais com menos», impondo cortes prévios para camuflar o desinvestimento e a degradação dos serviços públicos.

2. Ao arrepio das expetativas que o próprio criou, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por segurar a ministra da Saúde, apesar do fracasso em toda a linha e do enfraquecimento a que está a sujeitar o SNS desde o primeiro dia. Esse é aliás o ponto. O verdadeiro problema não é Ana Paula Martins, apesar da instabilidade e desorganização que introduziu no setor, mas sim o projeto político da AD para a saúde, que visa a desvitalização do SNS e a canalização de um volume cada vez maior de recursos para os privados, pondo em causa o direito universal de acesso desmercadorizado a cuidados de saúde de qualidade, que apenas uma lógica de cobertura de serviço público pode garantir.

3. Ao assumir funções, e tal como na Educação, o governo criou, com fins eleitorais de curto prazo, a ilusão de que os problemas se resolveriam num ápice, ativando um Plano de Emergência na Saúde. Mas rapidamente se constatou que o propósito era reforçar a contratualização de cuidados com privados, na ilusão de que apenas se estava «aproveitar capacidade instalada». Na prática, a transferência de utentes e de financiamento reforçam a capacidade dos próprios privados para ir buscar profissionais ao SNS, desfalcando-o. Para o serviço público, sobraram no Plano os incentivos ao aumento da produção (horas extra) e da produção à tarefa, acentuando a desmotivação e desintegrando equipas.

4. Sem que nada tenha melhorado, antes pelo contrário, os sinais de definhamento e crescente incapacidade de resposta do SNS acumulam-se, relevando o défice de recursos humanos. Sem surpresa, claro: é o resultado esperado do processo de privatização em curso. E se algumas debilidades induzidas já vinham de trás, como o «tarefeirismo» (para evitar despesa estrutural, em nome das alegadas «contas certas»), o que está em causa é o velho sonho da direita, de retrair o SNS e expandir a saúde privada. É por isso que, tratando-se de uma escolha política abissal, e não de uma questão de consenso, faz pouco sentido que Rebelo de Sousa apele a um «acordo de regime» para o setor.

terça-feira, 4 de novembro de 2025

A Inteligência Artificial vai salvar a economia?

É difícil discutir o futuro da economia sem que surja o tema da inteligência artificial. A tecnologia tem avançado a um ritmo impressionante e já se tornou um dos temas centrais do debate público. Multiplicam-se as notícias e artigos sobre o potencial de modelos como o ChatGPT, os impactos na forma como trabalhamos e os postos de trabalho que poderão ser substituídos. Ao mesmo tempo, o investimento canalizado para construir centros de dados está a atingir níveis historicamente elevados e o setor tem sido um dos principais motores do crescimento económico de países como os Estados Unidos.

Esta dinâmica tem sido alimentada pelas promessas dos seus promotores. Sam Altman, CEO da OpenAI, disse que “as ferramentas superinteligentes podem acelerar de forma massiva as descobertas científicas e a inovação”, ao passo que Elon Musk, detentor da xAI, prometeu que a sua empresa iria, já este ano, desenvolver um modelo “mais inteligente que o humano mais inteligente”. Todos partem do pressuposto que a IA é a chave para aumentar a produtividade e impulsionar o crescimento das economias.

No entanto, a generalidade das pessoas parece estar mais pessimista em relação ao futuro da economia do que noutros contextos comparáveis, como o da ascensão da Internet na viragem do século. Além disso, têm surgido receios de estarmos perante uma bolha especulativa à beira de rebentar. Para saber o que nos espera, é preciso perceber o que explica o crescimento impressionante da IA, de que forma está a mudar a economia e como se distribuem os ganhos (e os custos) da tecnologia.

Muito barulho por nada?

Nos últimos anos, as cinco maiores empresas tecnológicas – Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft – viram a sua cotação disparar no mercado financeiro. A Nvidia, que fabrica os chips necessários para os centros de dados, tornou-se recentemente a primeira empresa americana com valor de mercado superior a cinco biliões de dólares, enquanto a cotação da Microsoft e da Apple já supera os quatro biliões de dólares.

O entusiasmo dos investidores parte de um pressuposto central: o de que a IA vai permitir aumentar a produtividade da maioria dos setores da economia, passando a ser altamente procurada pelas empresas. Mas, até agora, a realidade não tem correspondido às expectativas. Na verdade, é difícil vislumbrar melhorias na produtividade, que continua a crescer a um ritmo modesto e ainda está longe dos níveis registados na década antes da crise financeira de 2008.

Embora a IA esteja presente em muito do que fazemos hoje em dia, desde pesquisas em motores de busca como o Google aos chatbots com quem interagimos no apoio ao cliente, um relatório recente do MIT concluiu que 95% das empresas que incorporaram a IA não estão a obter qualquer retorno. O cenário começa a parecer-se com o que se verificou após o início da expansão dos computadores, na década de 1980, quando Robert Solow, um dos economistas mais influentes no estudo do crescimento económico, disse que “vemos os computadores em todo o lado menos nas estatísticas da produtividade”.

A utilização limitada da IA até agora prende-se com o fosso entre as promessas dos criadores e as aplicações verdadeiramente úteis que tem. Em traços gerais, a IA generativa consiste em identificar padrões em bases de dados cada vez mais abrangentes e gerar textos, imagens ou extrapolações a partir desses dados. E isso envolve limitações significativas. Longe de possuírem capacidade de raciocínio próprio, os modelos atuais reproduzem os padrões dos dados com que são treinados. Produzem informações, imagens ou linhas de código com base em todas as informações, imagens e linhas de código que já foram publicadas (por pessoas reais). São o que alguns críticos apelidam de “papagaios estocásticos”.

Mesmo nestas tarefas, ainda está por provar que o recurso à IA facilite o trabalho das pessoas. Os modelos de IA continuam a ser influenciados pelos enviesamentos dos próprios dados que utilizam, o que significa que contribuem para perpetuar ideias comuns, mas não necessariamente corretas, ou para tomar decisões discriminatórias através dos algoritmos. Além disso, os chatbots também podem contribuir para espalhar informações falsas e, de acordo com uma investigação recente, o ritmo a que produzem desinformação tem aumentado. Um estudo de vários meios de comunicação europeus concluiu que os modelos de IA cometem erros em quase metade das vezes quando lhes são perguntadas informações da atualidade, chegando a inventar informação.

É por isso que, entre os economistas que se têm debruçado sobre o tema, não há consenso sobre o possível impacto da IA na economia. Dois dos estudos mais influentes chegam a conclusões diametralmente opostas: o primeiro, realizado por economistas da Goldman Sachs (Joseph Briggs e Devesh Kodnani), estima que a produtividade e o PIB dos EUA possam aumentar 15% com a adoção generalizada da tecnologia; o segundo, de Daron Acemoglu, vencedor do equivalente ao Nobel da Economia no ano passado, aponta para um crescimento de pouco mais de 1% do PIB nos próximos dez anos.

A diferença está nos detalhes: Briggs e Kodnani assumem que a IA pode substituir 25% das atuais tarefas e reduzir custos de forma substancial, ao passo que Acemoglu projeta potencial para automatizar apenas 4,6% das tarefas. Como há demasiada incerteza envolvida, é difícil saber que hipóteses são mais realistas e prever o papel que a IA pode desempenhar no futuro. Apesar disso, há riscos reais no presente que não têm merecido atenção suficiente por cá.

Até quando dura o hype?

Não seria de esperar que a adoção de uma nova tecnologia disruptiva fosse imediata. Todas as inovações radicais levam tempo até serem incorporadas na economia. A tecnologia pode estar disponível, mas enquanto as empresas não descobrirem o que fazer com ela nem adaptarem a produção, os ganhos são limitados. Além disso, se já é difícil fazer previsões sobre a economia em tempos normais – os economistas que o digam –, é ainda mais difícil prever de que forma novas tecnologias podem transformá-la. A grande questão é saber até quando durará o entusiasmo dos mercados se os resultados tardarem em aparecer.

Entre 2024 e 2025, as gigantes tecnológicas investiram mais de 750 mil milhões de dólares em centros de dados e têm planos para gastar mais 3 biliões até ao final da década – mais ou menos o equivalente ao PIB de França. Só no segundo trimestre deste ano, as big five investiram mais de 100 mil milhões de dólares, dando um grande contributo para o crescimento do PIB dos Estados Unidos. Só que não se vislumbram receitas que permitam compensar este investimento: uma análise da S&P Global prevê que a receita total do mercado de IA pode chegar aos 85 mil milhões de dólares… em 2029. Mesmo nesse cenário, continuaria muito longe de compensar.

O problema acentua-se pelo facto do crescimento da IA estar assente numa lógica de financiamento circular em torno de empresas-chave como a Nvidia, que fabrica chips, a Oracle, que fornece a capacidade de computação, e a OpenAI, que desenvolve modelos de IA (como o ChatGPT). Recentemente, a Nvidia anunciou um investimento de 100 mil milhões de dólares na OpenAI, que, por sua vez, compra os chips da Nvidia para fornecer os seus centros de dados; no dia seguinte, a OpenAI assinou um acordo com a Oracle (de 300 mil milhões de dólares) para a construção de centros de dados, sendo que a Oracle adquire chips… à Nvidia.

Este exemplo pode parecer significativo, mas é apenas a ponta do icebergue: os investimentos cruzados entre a Nvidia, a OpenAI e a CoreWeave (que também fornece capacidade de computação) atingem 1 bilião de dólares, com as empresas a atuarem simultaneamente como investidoras e clientes umas das outras. Como explica a economista Grace Blakeley, “todas reportam aumentos da receita, da cotação na bolsa e dos preços das respetivas ações, mas o dinheiro está essencialmente a mover-se em círculos”.

As comparações com a bolha do dot-com são inevitáveis. Na década de 1990, as empresas emergentes da Internet também atraíram enorme interesse dos investidores e as cotações bolsistas dispararam antes da bolha rebentar em 2000. O investimento moveu-se sobretudo pelas expectativas sobre o futuro, tal como agora, mas não havia ganhos visíveis que o justificassem. Quando os Estados Unidos aumentaram as taxas de juro e os investidores se viraram para opções mais estáveis, a bolha rebentou e muitas empresas faliram.

Se é verdade que a Meta, a Microsoft ou a Amazon parecem estar menos endividadas do que as empresas tecnológicas que alimentaram a bolha dos anos 90, também há outras que estão a acumular enormes dívidas para financiar esta aposta. Há fontes contraditórias sobre o papel dos fundos de investimento e de outras instituições da finança-sombra no financiamento da corrida à IA. A opacidade destes fundos, que estão à margem da regulação bancária, faz com que seja difícil avaliar a exposição dos bancos e perceber se o fim da bolha implicará uma crise relativamente circunscrita (como a do dot-com) ou uma crise sistémica como a de 2008.

E se corre “bem”?

Apesar dos sinais de uma bolha especulativa, há quem argumente que nem tudo é necessariamente um problema. Há vários exemplos ao longo da história de bolhas especulativas que, apesar de terem rebentado, provocando perdas para os investidores e, por vezes, empurrando as economias para crises, deixaram inovações e infraestruturas que se revelaram fundamentais no longo prazo. Na década de 1840, o desenvolvimento da ferrovia também esteve associado a uma bolha que veio a rebentar, mas a rede de caminhos de ferro construída revelou-se um benefício inequívoco. A própria bolha do dot-com deixou como legado os cabos de fibra ótica que hoje suportam vários serviços digitais.

A investigação de economistas como Carlota Perez ou Chris Freeman sugere que, em todas as grandes revoluções tecnológicas do passado, as primeiras décadas são marcadas por turbulência. Perez vê a IA como um novo passo na era das tecnologias de informação e comunicação e compara o atual período de transição a outras ondas do passado – como a da máquina a vapor ou a da eletricidade –, também marcadas por tensões sociais, destruição de empregos e criação de novas atividades.

No entanto, mesmo que a IA consiga impulsionar a produtividade nos próximos anos, é preciso perceber quem ganha com isso. O que a experiência histórica nos ensina é que, por si só, as inovações tecnológicas não significam benefícios para todos. O desenvolvimento da IA surge numa economia cada vez mais desigual, dominada por grandes multinacionais que operam em setores fortemente concentrados e dominam os mercados, enquanto o declínio dos sindicatos e o aumento da precariedade deixaram os trabalhadores numa posição fragilizada. Neste contexto, a tecnologia está a ser usada como forma de pressão sobre os trabalhadores, para que aumentem o ritmo de trabalho, assumam mais tarefas e aceitem a compressão dos salários e a vigilância algorítmica.

Outro fator crítico é o consumo de recursos naturais. Os centros de dados de IA exigem enormes quantidades de energia e água para processamento e arrefecimento. Atualmente, os centros de dados já consomem mais energia do que países inteiros como a Alemanha ou a França e estão a provocar pressão sobre a oferta existente, contribuindo para um aumento significativo dos preços da eletricidade nos EUA. Com a escala dos investimentos realizados e projetados até 2030, estima-se que a procura de energia possa aumentar em 165%. Tendo em conta o atraso na transição energética, esta expansão está a ser alimentada em larga medida por combustíveis fósseis, o que explica porque é que empresas como a Google, a Microsoft ou a Amazon estão a aumentar as emissões de carbono devido aos projetos de IA, contrariando o compromisso com a neutralidade carbónica, bem como a planear investimentos em centrais nucleares.

Os centros de dados têm gerado preocupação entre as populações, não apenas devido à enorme quantidade de energia que requerem, mas também às necessidades de consumo de água. Cada centro de dados chega a consumir quantidades de água equivalentes ao consumo de cidades com 50 mil habitantes, o que coloca uma enorme pressão sobre este recurso. Nos EUA, já se registaram problemas de escassez de água e subidas dos preços em alguns estados. No México, o estado de Querétaro tornou-se um polo estratégico para centros de dados e as empresas têm extraído água subterrânea para arrefecer os servidores, enquanto bairros inteiros enfrentam cortes frequentes no abastecimento doméstico. Para lá das promessas sobre a desmaterialização da economia, os recursos naturais continuam a ser um foco de disputas.

Mudar o chip

Em Portugal, a chegada de centros de dados de grandes empresas de tecnologia tem sido vista como uma oportunidade de modernização económica. O acesso a energia limpa e barata, a localização geográfica e a segurança são fatores que tornam o país atrativo para este tipo de investimentos. Apesar disso, o papel dos centros de dados na economia continua a ser pouco discutido e o tema só ganhou atenção mediática quando o maior investimento planeado – o da construção do centro de dados de Sines, da Start Campus – se viu envolvido numa investigação do Ministério Público que levou à queda do governo anterior.

Tanto o governo anterior como o atual acolheram de forma entusiástica este investimento devido à criação de postos de trabalho e ao potencial da economia digital. No entanto, há alguns motivos para pôr em causa os benefícios anunciados, como alertou o Ricardo Paes Mamede. Os benefícios do centro de dados de Sines para a economia portuguesa não são assim tão óbvios, uma vez que os lucros serão repatriados e que os centros dependem essencialmente de equipamento eletrónico que deverá ser importado do estrangeiro. Em relação ao impacto ambiental, o centro de Sines promete usar água do mar, com dessalinização, mas desconhecem-se os contornos de outros projetos anunciados (como o do Fundão ou o de Abrantes). De resto, as grandes empresas já estão a inundar a rede elétrica com pedidos para ligação que, de acordo com um administrador da EDP, representam uma mudança “transformacional face à procura que temos tido historicamente”, colocando uma pressão significativa sobre a energia nacional.

O caso português parece ter semelhanças com o de Aragão, no nordeste de Espanha. A corrida à instalação de centros de dados transformou a região de Aragão num dos epicentros europeus da IA, com a Microsoft e a Amazon a investir milhares de milhões de euros para adquirir terrenos e construir centros. Embora as autoridades celebrem os investimentos e a possibilidade de colocar o país na liderança da transição digital europeia, a comunidade local tem-se mostrado preocupada com a pressão sobre os recursos, numa região onde os verões cada vez mais secos e a escassez de água têm afetado a agricultura. Além da água, os centros poderão vir a necessitar de mais energia do que toda a que é atualmente consumida na região, o que pode revelar-se contraditório com as metas de transição energética.

Em países como a Irlanda ou os Países Baixos, projetos de novos centros de dados foram suspensos ou adiados recentemente, uma vez que, embora possam criar emprego e atrair capital, colocam pressão sobre os recursos e levantam preocupações sobre o impacto ambiental. Os casos de Portugal e Espanha mostram como esta tensão é particularmente visível nas economias semi-periféricas, onde a chegada de multinacionais é muitas vezes apresentada como sinónimo de progresso inevitável. Na ausência de planeamento, o investimento estrangeiro é encarado como um fim em si mesmo. Enquanto os interesses privados das multinacionais que pretendem aceder a terrenos, energia barata e água são claros, o interesse público permanece difuso e pouco debatido.

Os investimentos astronómicos no desenvolvimento da IA são possíveis porque, nos últimos anos, as multinacionais tecnológicas têm acumulado enormes lucros, monopolizado o acesso aos nossos dados pessoais e pago taxas efetivas de imposto bastante inferiores às da maioria das empresas, o que lhes permitiu consolidar o poder que detêm e a capacidade de influenciar comportamentos individuais e coletivos. A verdade é que temos muito pouco controlo sobre os investimentos e, por isso, pouco voto na matéria sobre os objetivos prosseguidos, que tanto podem ser socialmente úteis – substituir tarefas penosas, reduzir o tempo de trabalho ou descobrir novos medicamentos – como ser pouco interessantes ou até nocivos para a sociedade. Sem socializar os ganhos da tecnologia, é tudo menos garantido que se traduzam em melhorias da qualidade de vida. O entusiasmo dos mercados tem enviesado o debate público e ofuscado as principais questões em aberto. É preciso mudar o chip.

Para ler outros textos como este, pode também subscrever a newsletter Reverso da Moeda de forma gratuita, passando a recebê-los por email.

.jpeg)